|

| |

Néron,

une icône satanique

La représentation de

l'impérial histrion,

d'Arrigo Boïto à Jerzy Kawalerowicz

(page 2/3)

|

"Entre-temps, la tradition chrétienne

des premiers âges se popularisait au fur et à mesure que

le christianisme se propageait dans tous les sens, et Néron devint

sous tous les rapports un monstre satanique qui le représentait

sous les traits de la Bête. La croyance du peuple qu'il reviendrait

un jour fit qu'on le regarda comme l'antithétique ennemi de Jésus-Christ

dont la Seconde Venue risquait de se heurter à celle de Néron.

(...) A la fin du XIe s., le pape Pascal II

écoutait parfois les corbeaux croasser dans un noyer qui s'élevait

sur le mont Pincius, près de la tombe des Ahenobarbi, où

les cendres de Néron étaient censées reposer, et

où se dresse maintenant l'église de Santa Maria del Popolo.

Une nuit, il rêva que ces oiseaux étaient des démons

au service de Néron, et qu'ils veillaient sur son esprit errant

sans cesse sur la colline. Il rasa donc les restes de la tombe, dissémina

les cendres et construisit cette église. Mais les corbeaux allèrent

se loger dans d'autres arbres : durant tout le Moyen Age on pensa

qu'ils étaient les domestiques en livrée noire du spectre

de l'Empereur qui errait toujours et ne cesserait d'errer dans ces parages,

jusqu'au jour où lui et Jésus-Christ reviendraient et

où Néron l'Antéchrist serait vaincu et précipité

dans le gouffre sans fond.

La vengeance des traditionalistes que l'empereur avait bafoués

fut terrible, car ils peignirent de lui le portrait d'un ennemi de l'humanité

décente; mais la vengeance de cette petite bande de chrétiens

qu'il avait si sévèrement traités fut écrasante,

car ils firent de lui l'ennemi surhumain de Dieu, et aujourd'hui même,

dix-neuf cents ans plus tard, cette ténébreuse vindicte

l'enveloppe dans une brume de préjugés hostiles."

C'est sur ces lignes que s'achève le Néron d'Arthur

Weigall (1),

nous laissant entrevoir tous les fantasmes du christianisme médiéval

et ses séquelles...

| |

C'est le moment d'être

habile ! Aux gens avisés de calculer le chiffre

de la Bête ! Car c'est le chiffre d'un homme, et

ce chiffre est six cent soixante-six."

Apocalypse, 13 : 18 - trad. Maredsous |

|

L'Antéchrist est mentionné

par l'Apocalypse (qui l'assimile à la Bête et l'associe

au nombre 666 [2]),

attribuée à saint Jean de Pathmos, et par une épître

du même Jean (3) ;

saint Paul y fait allusion comme à l'"impie" (4).

L'église catholique n'a jamais rien décidé concernant

son histoire ni sa venue, ce qui a laissé le champ libre à

toutes les spéculations.

De l'Antiquité à nos jours, pas mal de personnages historiques

ont été cités comme Antéchrist. Mais d'abord,

qu'est ce que l'Antéchrist ? Le nom est formé du

grec Ant[i], "contre" et Christos, et Littré

le définit comme un "imposteur qui, venant avant la fin des

temps, voudra établir une religion opposée à celle

de Jésus-Christ". Parmi ceux qui sont apparus avantle

Christ, ont cite Nemrod - le constructeur de la tour de Babel -,

Nabuchodonosor et Antiochus IV Epiphane. Après le

Christ, il y eut entre autres Charlemagne, restaurateur de l'Empire

romain, Napoléon, Hitler (5),

Staline, Saddam Hussein (nous en passons) et, assez bizarrement J.F. Kennedy

et... Jacques Chirac (!). Au XIVe s., les papes

Urbain VI et Clément VII se traitèrent mutuellement

d'Antéchrist. Aux yeux de certains, saint Paul lui-même

n'échappera pas à la flatteuse épithète

en ce qu'il apporta au christianisme des vues originales, qui ne concordaient

pas toujours avec celles du Christ - qu'il n'avait du reste guère

connu, au contraire des apôtres. Pour être un antéchrist,

il suffit parfois d'avoir un nom de six lettres, ou permettant une ingénieuse

combinaison en relation avec le nombre 666. Ainsi Al Gore, qui aurait

remplacé Bill Clinton en cas de malheur, aurait été

un Antéchrist potentiel comme il appert en totalisant la somme

des lettres Ascii minuscules composant son nom (!). Quelle valeur

accorder au chiffre 666, qui est "le chiffre d'un homme" (entendez :

un nom de personne) ? Nous confessons avoir un faible pour la paisible

explication du traducteur bénédictin de l'édition

de l'Abbaye de Maredsous : "Trois six suggèrent une domination

manquée, inférieure à la perfection exprimée

par le chiffre sept."

Toutefois l'Antéchrist le plus

probable fut sans doute Néron, puisque en hébreu "César

Néron" s'écrit au moyen des lettres suivantes :

kof samekh rech (100 + 60 + 200)

et noun rech vav noun (50 + 200 + 6 + 50)

soit un total de 666. Ne fut-il

pas le premier empereur romain à persécuter les chrétiens ?

Mais si l'auteur de l'Apocalypse est bien le même que l'apôtre

Jean fils de Zébédée, le "disciple préféré

du Christ" auteur du 4e Evangile comme le veut la tradition

(du reste discutée), il fut victime de la seconde persécution,

celle de Domitien, le "Néron Chauve". Au cours de celle-ci périt

T. Flavius Clemens, cousin de l'empereur, tandis que Jean était

convié à se plonger dans un chaudron d'huile bouillante (6).

Plus chanceux que Paul et Pierre sous Néron, qui n'y coupèrent

pas (7),

Jean - parce qu'il était vierge, assure La Légende

Dorée - surmonta l'épreuve, miraculeusement épargné

des brûlures, mais fut quelque temps exilé à Pathmos.

Ensuite, il retourna à Ephèse en compagnie de Marie, mère

de Jésus, et le touriste peut de nos jours encore y visiter la

petite maison où ils habitèrent, dominant le site majestueux

voué au culte de la Déesse-Mère, Cybèle

ou Artémis. Sans doute aurions-nous aimé gloser sur les

mythologies comparées - la mère du Christ/la Déesse-Mère -,

mais nous nous égarerions. Revenons à nos Néron...

chauves ou roux.

Nous avons donc Néron, le matricide

et incendiaire. Et Domitien, qui voulait se faire appeler Dominus

et Deus. Et aussi le réformateur du paganisme, Julien

l'Apostat... Et Constantin lui-même, qui favorisa l'hérésie

arienne : l'Antéchrist est souvent associé au pouvoir

temporel, celui de l'Empereur romain d'abord, de ses successeurs ensuite

(8).

Par après, il sera relié à la notion d'apostasie...

Ernest Renan, dans son Antéchrist (1878) (in Histoire

des origines du christianisme, IV), brossa un tableau attachant

du règne de Néron, amateur d'art et de belles formes tandis

que Friedrich Nietzsche, trois mois avant de se faire interner

dans un asile d'aliéné, publiait un Antéchrist,

essai d'une critique du christianisme (in Le crépuscule

des idoles, 1899)) où il massacrait la rédemption

chrétienne, la religion des petits et sans grades, au profit

de l'exaltation de l'individualisme des forts, qui seuls ont le droit

de vivre.

Si vous surfez sur la toile à

la recherche, par exemple, d'"Antechrist 666" vous risquez de tomber

sur des pages assez croquignoles où s'expriment tous les délires

statistiques de cuistres arithmomanciens, arithmosophes et autres gématriciens

disciples de Raymond Abellio (La Bible, document chiffré) :

ainsi le mot eau, symbole du baptème purificateur du péché

originel, revient 666 fois dans le TOB et le mot loi 666-1 fois

dans la Bible de Jérusalem. La longueur de la diagonale de l'antichambre

de la grande pyramide est de 666 pieds cependant que, lors de la

visite pontificale aux Etats-unis, on pouvait obtenir des renseignements

relatifs aux déplacements du Saint Père en formant un

numéro de téléphone contenant le chiffre 666.

Salomon récoltait annuellement 666 talents d'or (I Rois,

10 : 14) (et ça fait combien en kilogrammes, sachant

que 1 talent fait environ 26 kg ?) et Adonikam eut 666 fils

(Esdras, 2) !

Depuis que Rosemarie a mis au monde

son bébé (Rosemary's Baby, Roman Polanski), en

1968, le film de malédiction biblique a connu un certain succès,

où la figure de l'Antéchrist se taille une place honorable.

L'un des plus importants est sans doute The Omen (Richard Donner,

1976) où l'on voit la femme de l'ambassadeur des Etats-Unis,

Katherine Thorn (Lee Remick) accoucher d'un enfant mort-né un

6 juin à 6h du matin. Pour lui éviter une déception,

son mari y substitue un enfant sans mère qu'un individu "bienveillant"

"qui passait par là" lui propose. Ce sera Damien, l'Antéchrist,

le fils de Satan. Connu chez nous sous le titre La Malédiction,

le film aura de nombreuses suites (Damien : Omen II,

Don Taylor, 1978; The Final Conflict, Graham Baker, 1981 et,

à la TV, Omen IV : The Awakening, Jorge Montesi

et Dominique Othenin-Girard, 1991) et séquelles (L'Anticristo,

Alberto De Martino, 1974; The Exorcist, William Friedkin,

1973, où il s'agit d'un démon que sa suite - Exorcist II :

The Heretic, John Boorman, 1977 - va identifier au dieu babylonien

Pazuzu). Mais quel spectateur attentif a remarqué que, dans Les

aventuriers de l'Arche perdue, le sous-marin nazi quittant l'Egypte

pour l'archipel grec et dont on entrevoit brièvement le plan

de navigation, se dirigeait vers Pathmos pour ce fameux rituel de l'ouverture

du couvercle plombé sous lequel se trouve l'Arche de l'Alliance ?

Dans End of Days (Peter Hyams, 1999), Arnold Schwarzenegger,

dans le rôle prédestiné de Jericho Cane, le flic

qui veut mettre Satan en prison, finira par accepter d'accueillir dans

son enveloppe charnelle les forces du mal afin de les annihiler en s'autodétruisant.

En s'offrant en sacrifice. Belle abnégation chrétienne.

Le film sortit en décembre 1999, à la veille du bug

de l'an 2000 et nous eûmes très peur, vraiment, même

si la pauvre explication imaginée par le scénariste Andrew

W. Marlowe - il suffit de retourner 666 pour obtenir 1999 !

- n'était pas très subtile. L'anéantissement de

notre planète par une invasion d'extra-terrestres (Independance

Day) ou par la collision avec un météore géant

(Armaggedon), deux films-catastrophes sortis quasi en même

temps, eut aussi le don de délicieusement faire frémir

les foules, Antéchrist ou pas. (Qui donc se souvenait qu'Armaggedon

était le lieu où devait se dérouler la bataille

finale entre le Christ et l'Antéchrist ? (Apocal.,

16 : 15).) Toutefois quand le 11 septembre 2001 deux

Boeing firent un carnage tandis que George W. Bush se ruait sur

le sentier de la guerre, il ne s'agissait plus de fiction... devant

ses écrans de télévision, le monde retenait son

souffle, sauf Paco Rabane qui - plein d'espoir - reprenait sa règle

à calcul !

Le péplum n'a guère exploité

la facette "antéchristique" de Néron.

Toutefois, les cinéphiles se souviendront du remontage du Signe

de la Croix où le fils d'Agrippine était, cette fois,

clairement défini comme Antéchrist : c'était

à l'occasion de la ressortie du film, la Seconde guerre mondiale

finie. Cecil B. DeMille y avait rajouté un prologue et un

épilogue - transformant le film de 1932 en un long flash-back.

Pendant la campagne d'Italie, un bombardier américain à

bord duquel ont pris place un prêtre catholique et un pasteur

protestant, allait jeter dans le ciel de Rome des tracts pacifistes

dénonçant les antéchrists Hitler et Mussolini -

ces nouveaux Néron.

Tandis que DeMille retouchait son film, Giuseppe Maria Scotese, dans

L'Apocalypse (1946), partait de la révélation de

saint Jean de Pathmos, pour mettre en cause Julien l'Apostat (incarné

par Alfredo Varelli). L'Apocalypse (9)

fait des aller-retour avec des séquences contemporaines dénonçant

le fascisme et la bombe atomique. A la fin, tandis que l'Apostat agonise

dans les plaines de Mésopotamie, Rome brûle, ravagée

par un tremblement de terre, et les fauves échappés du

Cirque Maxime éventré errent dans les rues. Le thème

sera repris par Anthony Dawson [Antonio Margheriti] dans Les

derniers jours d'un empire (Il crollo di Roma, 1964), mais

traité avec beaucoup moins de rigueur et quasi aucune référence

à un contexte historique précis (10).

Spécialiste des effets spéciaux passé à

la réalisation, Margheriti s'en donna toutefois à cœur

joie pour filmer l'effondrement de la maquette du Colisée !

Inutile de dire que la scène n'avait rien d'historique :

comme le Veau d'Or, le Colisée est toujours debout.

Un fait historique qui consolida le

personnage de Néron dans son rôle d'Antéchrist fut

l'attente de son retour. "(...) appuyé sur quelques

passages de saint Paul lui-même, saint Jérôme présenta

Néron comme l'Ante-Christ, ou du moins comme son précurseur

- rappelle Alexandre Dumas dans les dernières pages d'Acté.

Sulpice Sévère fait dire à saint Martin dans ses

dialogues qu'avant la fin du monde Néron et l'Ante-Christ doivent

paraître, le premier dans l'Occident où il rétablira

le culte des idoles; le second dans l'Orient où il relèvera

le temple et la ville de Jérusalem pour y fixer le siège

de son empire, jusqu'à ce qu'enfin l'Ante-Christ se fasse reconnaître

pour le Messie, déclare la guerre à Néron et le

fasse périr. Enfin, saint Augustin assure, dans sa Cité

de Dieu, que, de son temps, c'est-à-dire au commencement du

cinquième siècle, beaucoup encore soutenaient au contraire

qu'il était plein de vie et de colère, caché dans

un lieu inaccessible, et conservant toute sa vigueur et sa cruauté

pour reparaître de nouveau quelque jour et remonter sur le trône

de l'empire" (11).

Refusant de croire à la mort du fils d'Agrippine, le peuple romain

- qui l'adorait - espéra longtemps le retour de Néron.

Des rumeurs circulaient annonciatrices de son retour, souvent liées

à des sosies de l'empereur qui s'étaient manifestés

(Suét., Nér., 57 et Tac., Hist., II, 8 [12]).

Il y eut au moins trois. Le premier, Terentius Maximus se signala vers 60;

le deuxième, évoqué par Tacite, parut en 70

et le troisième, mentionné par Suétone, fit parler

de lui dans les années '80. L'auteur du Juif Süss,

Lion Feuchtwanger consacrera même un roman historique au sosie

de Néron (13)

ou l'histoire d'un potier nommé Terentius, manipulé par

le sénateur Varus contre le gouverneur de Syrie, Céion,

avec l'accord tacite d'Artaban, roi des Parthes.

Dans Il Gladiatore che sfidò l'impero (bizarrement rebaptisé

de ce côté-ci des Alpes Hercule défie Spartacus

- Domenico Paolella, 1964), Gaius Terentius - puisque c'est le seul

sosie dont nous connaissions le nom véritable -, interprété

par Walter Barnes, est un gladiateur au physique herculéen dont

un sénateur dépravé, Lucius Quintilius se sert

pour s'approprier un trésor en Thrace. Contre lui va se dresser

un justicier local, nommé Spartacus (comme l'autre). Lucius va

même retourner contre Rome une de ses propres légions,

mais après quelques coups d'épée tout rentrera

finalement dans l'ordre.

|

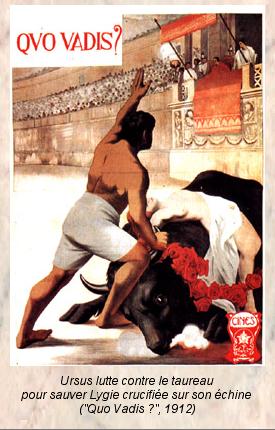

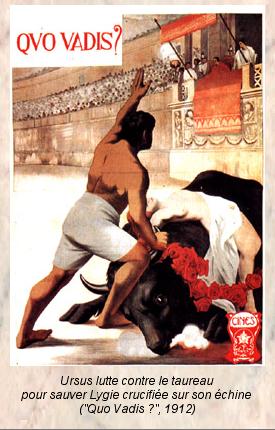

F. Lygie et l'aurochs

La princesse lygienne

Vers 50 de n.E., vaincu par les Romains à l'issue d'une

guerre contre leurs alliés suèves, le roi des Lygiens

(une tribu germanique de la Pologne antique) avait été

contraint de livrer sa femme et sa fille en otages garantissant le traité

de paix. Comme garde du corps, le roi avait attaché à

la personne de sa fille un guerrier d'une taille colossale, Ursus.

Un couple de patriciens romains - Aulus Paulus et son épouse

Pomponia Græcina - hébergeaient la princesse barbare et

l'aimaient comme leur fille. Son véritable nom était Callina,

mais ils l'avaient rebaptisée "Lygia", c'est-à-dire "la

Lygienne".

Pomponia Græcina était la fille d'un Pomponius Græcinius

- soit J. Pomponius, consul en 16, soit L. Pomponius,

consul en 17. Elle a réellement existé et semble

avoir été une des premières patriciennes à

s'être convertie au christianisme (en fait, Tacite dit seulement

qu'elle était "adonnée à des superstitions étrangères",

et que Néron l'abandonna au jugement de son mari, Aulus Plautius,

lequel la déclara "innocente" - Tac., An., XIII, 32).

Sous le règne de Claude, cet Aulus Plautius s'était couvert

de gloire comme gouverneur de la Bretagne, ce qui lui valut l'ovation,

honneur qu'il fut le dernier général à recevoir.

Quand à la jeune héroïne lygienne, Sienkiewicz l'imagina

à partir de deux passages de Tacite : l'un concerne un conflit

entre les Suèves, alliés de Rome, attaqués par

leurs voisins, les Lygiens. Le gouverneur de Pannonie Palpellius Hister (14),

dut traverser le Danube pour rétablir la paix, mais l'historien

romain ne parle pas d'otages donnés par les Germains (Tac., An.,

XII, 29 et 30), alors qu'au chapitre précédent on peut

lire que les Chattes, "craignant d'être enfermés d'un

côté par le Romain, de l'autre par les Chérusques,

leurs éternels ennemis, envoyèrent à Rome des ambassadeurs

et des otages. Pomponius reçut [pour cela]

les ornements du triomphe" etc. (Tac., An., XII, 28). Déduisant

que les conditions de paix imposées aux Lygiens que devaient

pas être fort différentes de celles conclues avec les Chattes,

Sienkiewcz imagine donc que son héroïne fut remise par Hister

au gouverneur de toute la Germanie, Pomponius. Lequel, conclut le romancier,

"la guerre des Chattes terminée, revint à Rome et la

confia à sa sœur, Pomponia Græcina, femme de Plautius."

Les Lygiens étaient vraisemblablement

un rameau de la nation gothe (15).

Ce peuple germanique vécut un temps en Pologne méridionale,

les Slaves n'y apparaissant que plusieurs siècles plus tard.

Maman, j'veux pas aller au cirque...

L'empereur Claude se délectait de contempler les affres de

la mort sur le visage des rétiaires (qui combattaient sans casque,

à visage découvert). Au contraire de son père adoptif,

Néron - quoique passant pour avoir été un scutarii (16)

- n'appréciait pas les combats de gladiateurs. Il en organisa

néanmoins plusieurs (notamment en 57) pour plaire au peuple,

mais n'y assistait guère (17)

(Suét., Nér., 12). Lui qui, signant en tant qu'empereur

son premier arrêt de mort déplorait avoir appris à

écrire (Suét., Nér., 10), il les eut volontiers

bannis du cirque où courraient les chars, pour les remplacer

par des jeux athlétiques comme ceux des Grecs, ou des concours

de musique et de poésie. Mais qu'importent les faits historiques :

en tant que persécuteur des chrétiens patenté,

l'historiographie populaire lui prête les instincts les plus cruels.

Le très curieux et francophobe film de science-fiction produit

par Roger Corman, La course à la mort de l'an 2000 (18),

met en scène une course automobile traversant les Etats-Unis,

où écraser vieillards et handicapés - exprès

abandonnés sur la route - apporte un maximum de points de bonification.

Les concurrents pilotent d'inénarrables véhicules. Voici

Frankenstein et son bolide noir, un Nazi aux commandes de son véhicule-V2,

etc. Et "Néron" (Martin Kove), costumé en gladiateur et

conduisant une automobile ressemblant vaguement à un char romain !

On est loin, vraiment, de la pacifique course de 57 où se

commit Néron (et qu'a reprise dans Acté Alexandre

Dumas [19]).

Bien sûr, il y eut la répression

des chrétiens. N'oublions pas que l'Antiquité fut une

dure époque, où la vie humaine n'avait pas grande valeur

(surtout s'il s'agissait de rebuts de l'Humanité comme des esclaves,

des rebelles ou des ennemis). Il n'y a pas plus de deux siècles,

sous l'Ancien Régime, on rouait vif les criminels, éclatant

à coups de barre de fer chacun des quatres membres en trois endroits

différents pour l'édification autant que l'amusement du

bon peuple, qui manquait singulièrement de distractions il est

vrai : la sinistre guillotine devait mettre un peu d'humanité

dans l'application de la peine de mort.

Ce n'est pas Néron qui a inventé les supplices appliqués

aux condamnés dans l'arène. Georges Ville (20)

a montré que la condamnation ad bestiam était réservée

aux rebelles et aux déserteurs. Ainsi Paul Emile et d'autres

firent-ils piétiner par des éléphants tout transfuge

romain capturé parmi les ennemis. Les chrétiens ayant

été - à tort ou à raison - déclarés

ennemis du genre humain, ils ne pouvaient donc échapper à

un supplice du même genre. Encore faut-il relativiser l'importance

de la répression : les disciples du Christ étaient

encore peu nombreux à Rome, aussi les historiens estiment-ils

les victimes de Néron à cent ou deux cents personnes seulement.

Tacite ne parle que de quelques individus couverts de peaux de bêtes

livrés aux chiens dans le cirque ou brûlés dans

les jardins du Vatican (Tac., An., XV, 44, 7). On est loin des

fantasmagories de Sienkiewicz qui dépeuple l'Afrique de ses fauves

pour les faire converger vers l'amphithéâtre de Rome, "des

tigres de l'Euphrate, des panthères de Numidie, des ours, des

loups, des hyènes, des chacals", qui n'auront guère

le temps de digérer leur festin de chair humaine. A peine eurent-ils

rempli leur sanglant office qu'ils étaient exterminés

à coups de flèches, ce qui était plus simple que

de les faire tous rentrer dans leurs cages. Fallait-il pour autant que

l'odieux et la surenchère le disputât à la vérité

historique ? En 1986 encore, dans la série-TV Anno

Domini - qui du reste n'était pas sans qualités -,

un groupe d'enfants chrétiens était livré

aux crocs des molosses dans le cirque... là où Tacite

parlait seulement de chrétiens, donc d'adultes. Etait-il besoin

de rajouter à l'horreur sous-jacente des textes, en substituant

à des "chrétiens"... des "enfants chrétiens" ?

Cirques, amphithéâtres et théâtres

Le public profane confond allégrement le cirque et l'amphithéâtre.

En fait, le cirque n'est rien d'autre qu'un hippodrome, le lieu où

courent les chars. C'est un long rectangle, avec une extrémité

courbe, l'autre carrée - là où se tiennent les

carceres, stalles par où les biges et les quadriges se

mettent en piste. Un mur central, appelé spina, chargé

d'ex-votos et autres accessoires sépare ceux qui remontent la

piste de ceux qui la descendent. Le cirque n'est, en principe, pas fait

pour recevoir des combats de gladiateurs (sauf les essédaires

[qui combattent en char] et les equites [cavaliers]),

mais il arrive qu'on y donne des venationes [des chasses

ou combats contre des animaux sauvages], qui exigent un décor

compliqué. C'est probablement là qu'ont lieu les exécutions

ad bestiam, lorsqu'il s'agit de traiter un grand nombre de condamnés.

L'amphithéâtre, lui, est légèrement ovale

et ressemble à deux théâtres affrontés. C'est

le lieu réservé aux combats de gladiateurs. Toutes sortes

de machineries dans son sous-sol permettent d'y amener des fauves ou

des accessoires de décors.

D'origine grecque, le théâtre se présente comme

un hémicycle de gradins, face à une scène adossée

à un long et haut mur qui lui sert de décor. Il est réservé

aux représentations théâtrales (il en existe un

modèle plus petit, l'odéon, réservé à

la musique). Dans les villes grecques soumises à Rome, il ne

fut pas rare que le théâtre serve également aux

combats de gladiateurs quand il n'y avait pas d'amphithéâtre.

C'est sans doute dans les théâtres qu'ont lieu ces snuff-movies

avant la lettre dont raffolent les Romains, où un condamné

à mort remplace dans la scène finale le protagoniste voué

à quelque atroce trépas. Catapulté dans les airs,

Icare se fracasse au pied des gradins, devant les spectateurs enthousiastes,

ou encore un taureau saillit Pasiphaé, cachée à

l'intérieur d'une génisse de bois (Suét., Nér.,

12). Apulée parle d'un mime du jugement de Paris où Vénus

est possédée par un âne et ensuite dévorée

par un fauve : une jeune femme qui avait assassiné son mari,

puis empoisonné sa fille pour garder l'héritage devait

faire les frais de cette démonstration édifiante (Apul.,

Mét., X, 28, 29 et 34) (21).

Dans le mime de Laureolus, représenté dans l'amphithéâtre

flavien (22)

à l'occasion de son inauguration par Titus, "les délices

du genre humain", un ours étripait le condamné

à mort crucifié, substitué à l'acteur de

théâtre interprétant le fameux brigand du Latium.

Dans Néropolis (23),

Hubert Monteilhet, somme toute conformiste, puisqu'il met lui aussi

l'épisode de Laureolus au programme des jeux néroniens,

glose sur l'épisode où la femme du brigand doit être

violée par un ours de Calédonie ou quelqu'autre animal

(bouc, âne). Les animaux étant moins féroces ou

pervers que l'imagination sadique des humains, il faut longtemps à

l'avance préparer ce "partenaire". La condamnée préposée

à avoir avec l'animal un rapport sexuel doit être préparée

en cohabitant avec celui-ci "et en frott(ant) journellement

son entrejambe avec des sécrétions de chèvre ou

d'ânesse en chaleur (... car) un bouc ou un âne

n'ont aucun penchant naturel pour la femme".

Nous avons évoqué plus

haut à quels sévices spéciaux Néron avait

voué les chrétiens, dans le pastiche érotique de

Ph. de Jonas Jusqu'où oseras-tu, Néron !

La couverture est une façon de gravure ancienne : sur fond

de gradins bondés par la foule, une vierge martyre est attachée

par la taille à un poteau. Sa robe déchirée ne

couvre plus que ses bras et, à partir de mi-cuisse, ses jambes.

Le sexe et les seins dénudés, la main droite posée

sur le haut de la poitrine, la tête inclinée regardant

vers le ciel, songeuse, frémissante encore, elle savoure les

délicieux tourments qu'elle vient d'endurer, après avoir

subit les assauts d'une grappe de satyres. Désormais inutiles,

un lion et une lionne ronronnent paisiblement à ses pieds.

|

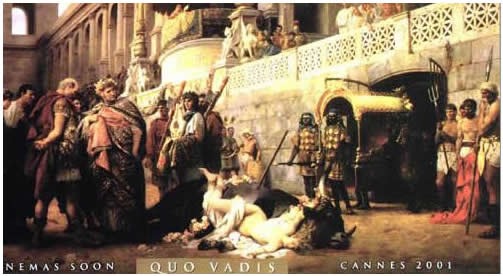

| H.

Siemiradzki, "Dircé chrétienne"

(1897) : l'inspirateur inspiré… |

|

Lygie livrée à l'aurochs

Dans la fable grecque, Dircé, reine de Thèbes et marâtre

d'Amphion et Zéthos, était punie par ces derniers qui

la firent mourir en l'attachant à la queue d'un taureau sauvage.

C'est sans doute en pensant à ce supplice mythologique, qu'H. Sienkiewicz

- qui avait rencontré à Rome le sculpteur Pius Welonski

et le peintre Henryk Siemiradzki (Dircé chrétienne,

1897) - imagina les tourments infligés à son héroïne

Lygie. Il pouvait du reste étayer cette scène-clou de

son roman par l'exemple de sainte Blandine et des martyrs de Lyon (Eusèbe,

Histoire ecclésiastique, V, 1, 17-56 - mais selon D. Beauvois,

cette description proviendrait de L'Antéchrist d'E. Renan).

En 177, sous Marc Aurèle, la vierge chrétienne Blandine

refusa d'abjurer sa foi et périt déchirée par les

cornes d'un taureau. Blandine faisait partie d'une secte de chrétiens-ultras,

les Montanistes, qui aspiraient au martyre. Après avoir subi

divers supplices (le fouet, le feu), été attachée

à un poteau et exposée aux fauves qui - miraculeusement

- ne la touchèrent pas, elle fut finalement garrottée

dans un filet et livrée au taureau qui la lança en l'air

à plusieurs reprises. C'est Blandine rompue par l'animal cornu

qui inspira et le supplice de Lygie, sous Néron (Quo Vadis ?,

1895) et la toile de Siemiradzki (1897) où l'on voit le fils

d'Agrippine, perplexe, arpenter en compagnie de quelques dignitaires

l'arène jonchée de ses sanglantes victimes (24).

Pour le spectateur assis dans la salle

obscure, le Peuple-Roi n'avait vraiment rien d'autre à faire

que d'assister à des supplices de chrétiens ! Ainsi,

et bien qu'aucun film n'ait été consacré à

Blandine, son supplice est-il mis en abîme. De "on-dit" en hagiographies,

il se répercutera indéfiniment dans notre imaginaire.

C.B. DeMille y ajoutera même une variante, en remplaçant

le taureau par un cynocéphale dans Le Signe de la Croix (25).

Le film concluait sur le martyre des chrétiens en montrant l'héroïne

Mercia (Elissa Landi), nue et parée de guirlandes de fleurs,

liée à un poteau et livrée à la concupiscence

d'un cynocéphale - caricature d'humanité que le spectateur

imaginera selon ses goûts libidineux ou sanguinaire, ou les deux.

Mais si le cinéaste ne concluait pas, d'autres le feront pour

lui : tel dessinateur de BD, remplaçant le cynocéphale

par un gorille albinos des plus viril ne nous épargnera aucun

détail du martyre enduré par la malheureuse jeune personne (26).

Cette scène anthologique fera fantasmer nombre de dessinateurs

érotiques qui lui donneront divers développements comme

l'Anglais David Gray (27)

ou, d'une inspiration plus classique, tel épisode de La saga

d'Iron-Jaw (28),

bande d'heroïc fantasy inspirée de Conan, où

l'on voit dans un moyen-âge postapocalyptique, garrottée

à un poteau, une jeune fille offerte à des ours, chastes

probablement quoiqu'à leur façon féroces amateurs

de chair fraîche... Nous avouons ignorer pourquoi le finaud DeMille

mit dans son film un singe plutôt que l'ours de Laureolus, l'âne

d'Apulée ou le taureau de Blandine mais une allusion à

la "Belle" et la "Bête" de King Kong, qui allait sortir

sur les écrans quelques mois plus tard, nous paraît assez

évidente (29).

Du sadomasochisme dans les péplums (30)

"On peut violer l'histoire à condition de lui faire un

bel enfant", assurait Alexandre Dumas. Si trois des "Quatre Evangiles

du péplum" ont été écrits en anglais, il

serait bon de rappeler que des Martyrs (1809) de Chateaubriand

à Salammbô (1862) de Flaubert, la France n'est pas

demeurée en reste. Bien avant Lewis Wallace et Henryk Sienkiewicz,

Alexandre Dumas (31),

dans Acté (1839), avait décrit une superbe course

de chars et livré aux bêtes une blonde héroïne

chrétienne.

Inspirés par les toiles de Styka et de Siemiradzki, les différents

adaptateurs à l'écran de Quo Vadis ? réussirent

à plus ou moins bien mettre en scène le difficile épisode

de Lygie, crucifiée nue sur l'échine d'un aurochs. La

pudique version 1912 avait fait son bonheur d'une poupée de chiffons

(contrairement à ce que suggère le matériel publicitaire

de l'époque, racoleur par définition), tandis que la version

1924 s'était fort honorablement tirée d'affaire avec un

montage alternant des gros plans de l'actrice - laissant entrevoir un

sein neigeux - et des plans généraux où l'on devinait

un mannequin sur le dos de la bête. Mais comme cette version signée

par Georg Jacoby et Gabriellino D'Annunzio se voulait un peu plus coquine

que la précédente, dès les premiers plans du film

le "méchant" Néron expédiait aux murènes

une de ses esclaves à la gorge dénudée ! Belle

entrée en la matière... La version de Kawalerowicz fait

également très fort : on ne voit pas la différence

entre les plans avec l'actrice (que l'on devine tétanisée

par la peur) et ceux avec le mannequin. Détail piquant, le film

respecte le décentrage du corps de Lygia vers la droite de l'animal,

conformément à la représentation par Styka. La

position centrale était intenable, chaque cahot de l'animal étant

particulièrement douloureux. On regrettera seulement l'usage

d'un (discret) harnais de cuir noir qui semble sorti d'un magasin d'accessoires

sadomasochistes, et que les guirlandes de fleurs ne dissimulent pas

entièrement - vu le contexte archéologique, de la solide

corde de chanvre nous eut paru préférable. Erreur de story-board ?

A aucun moment la caméra ne capte le visage de Lygia, qu'on imaginerait

folle de terreur, mais que Kawalerowicz filme inerte, évanouie

peut-être ?

Dumas fut sans doute le seul à

décrire Néron comme un demi-dieu athlétique, capable

d'exploits sportifs - comme triompher dans une course de chars ou comme

lutteur -, autant qu'il était doué pour le chant

également. Détail piquant, Néron s'y fait accompagner

partout par une tigresse, Phœbé. Antinéa, la reine

de l'Atlantide, se contentait d'un guépard (dans la version cinématographie

de Quo Vadis ?, 1951, Poppée en a deux, na !)

- mais Hiram-Roi n'avait d'autre utilité que servir de métaphore

érotique. Habitué à la présence d'Acté,

la tigresse Phœbé se devait, en la retrouvant, de donner

une heureuse conclusion au supplice de la jeune grecque attachée

à un arbre planté au milieu de l'arène. Acté

y était la chèvre, et le gladiateur Silas devait écarter

et tuer les fauves, ou périr sous leurs crocs. Ce qu'il advint.

C'est cette solution de l'arbre ou du poteau que retinrent, pour des

raisons de sécurité, C.B. DeMille (Le Signe de la Croix,

1932), Mervyn Le Roy (Quo Vadis ?, 1951) et Franco

Rossi (Quo Vadis ?, TV, 1984). Dans Ursus/La Fureur d'Hercule

(Carlo Campogalliani, 1960), Ursus

revenant de la guerre apprenait que sa fiancée Actée [Attea,

V.O.] a été enlevée. Parti à sa recherche,

il fut faudra lutter dans l'arène pour sauver non pas une mais

deux jeunes filles attachées à un poteau où

un taureau doit les encorner.

La séquence de Lygie et du taureau

est un des clous du sadomasochisme pépluméen, où

tout réside dans la suggestion plutôt que dans les images

sanguinolentes de chairs déchiquetées. Ursus réussira-t-il

à contenir la Bête (véritable métaphore de

l'Antéchrist Néron) ? En renversant l'animal au luisant

pelage d'ébène, ne risque-t-il pas d'écraser la

frêle jeune fille qu'il porte sur son dos ? Montherlant fantasmait-il

sur le taureau ou sur le matador ? nous n'en savons rien. Mais

le commun des mortels lèvera le pouce pour Lygie, s'arc-boutera

avec Ursus. Le(s) film(s) comme le roman ne manquaient pas de suggestions

masochistes.

Ainsi tous ces inflexibles candidats au martyre qui se refusent à

apostasier pour sauver leur vie... Bien sûr, il y a Pierre, toujours

courageux, qui au chant du coq laisse tomber ses disciples pour aller

ailleurs planter ses choux, quand un discret rappel à l'ordre

d'En-Haut vient rappeler le titre de l'œuvre : "Où

vas-tu ?"

Que ces questions existentielles ne nous détournent pas de

la simple vie quotidienne. On savait s'amuser, à Rome. Et le

libertin Pétrone savait y faire avec ces dames, ses esclaves

(Chap. XII et XIII). A commencer par la plus dévouée,

Eunice, que, quelque peu "échangiste", il veut repasser à

son neveu Vinicius. Amoureuse de son maître, Eunice se rebiffe

un tant soit peu, aussi lui fait-il administrer par son atriensis

Teirésias (son majordome, si vous voulez) "vingt-cinq coups

de verge, mais sans abîmer la peau".

|

Eunice, l'esclave amoureuse de son maître

("Quo Vadis", versions 1912 et 1924) |

Deux paragraphes plus loin, il s'informe :

"- As tu reçu les verges ?

Elle se jeta de nouveau à ses pieds et baisa le bord de sa

toge.

- Oui, seigneur ! J'ai reçu les verges ! Oui, seigneur !...

Sa voix était vibrante de joie et de gratitude. [Elle

espère ne pas être renvoyée chez Vinicius.]

(...)

Mais il [Pétrone, qui croit Eunice amoureuse d'un

quelconque esclave de sa maison] connaissait trop à

fond l'âme humaine pour ne pas deviner que l'amour seul pouvait

susciter une pareille obstination."

Le principal intéressé

est toujours le dernier informé. Pétrone ignore être

l'objet de la flamme de celle qui, à la fin du roman, quémandera

comme une faveur de pouvoir mourir avec son maître qui vient de

se faire trancher les veines. Un peu plus loin, Eunice lui confie avoir

rencontré un diseur de bonne aventure :

"- Et que t'a-t-il prédit ?

- Qu'une souffrance et un bonheur m'attendaient.

- La souffrance t'est venue par la main de Teirésias; la prédiction

du bonheur doit également se réaliser.

- Elle s'est déjà réalisée, seigneur.

- Comment ?

Elle murmura :

- Je suis restée.

Pétrone posa sa main sur la blonde tête d'Eunice.

- Tu as bien disposé les plis [de ma toge] aujourd'hui,

et je suis content de toi, Eunice.

Dès que la main de Pétrone l'eût touchée,

ses yeux se voilèrent d'une buée de félicité

et sa gorge tressaillit."

De l'Hippodrome forain au Gaumont-Palace

Nous évoquions plus haut les différents types de bâtiments

où se déroulaient les sanglants jeux romains. Ils marquèrent

l'imagination au point que le mot "cirque" restera accolé à

nos spectacles forains, avec lesquels ils n'avaient pourtant aucune

continuité historique. Fin du XIXe s., il y avait

à Paris cinq hippodromes forains. Il s'agissait d'établissements

stables qui, tel l'Hippodrome du Pont de l'Alma (inauguré en

juin 1877), reconstituaient à leur manière les fastes

de l'antique Circus Maximus : "La piste... mesurait 84

mètres sur 48 mètres, et une immense verrière coulissante

pouvait la protéger en cas d'intempéries ! L'établissement

était pourvu de l'éclairage électrique, et ses

dépendances abritaient toutes sortes d'ateliers qui rendaient

possibles la réalisation sur place de décors, selleries,

costumes, l'entretien des chars de parade, etc. Son directeur, monsieur

Zidler, y présidait de grandes pantomimes servies par une importante

machinerie (32)".

Une affiche Néron, signée

par Emile Lévy, nous a conservé l'ambiance d'un des spectacles

de l'Hippodrome de l'Alma : le cirque antique avec ses chrétiens

crucifiés ou pourchassés par les lions - comme sur les

toiles de Styka ou de Gérôme.

"Pour Néron, une immense grille de 4,50 m de haut et qui ceinturait

la grande piste dans tout son périmètre, sortait du sol

mue par un système hydraulique, pour le tableau dans lequel paraissaient

les lions du cirque romain. Les lions entraient en piste par un ascenseur

muni d'une cage qui était chargée dans le sous-sol" (33).

|

L'opéra "Quo Vadis ?" (Caïn

& Nouguès, 1909) au Heysel (Bruxelles, 1936)

et le spectacle forain "Néron" à l'Hippodrome du

Pont de l'Alma (Paris) |

De roman (1895), Quo Vadis

était devenu peinture (Siemiradzki, 1897; Styka, 1899), avant

que d'être opéra (Caïn & Nouguès, 1909),

spectacle forain (Alma (Paris) ou au Heysel (Bruxelles, 1936)), puis

films cinématographiques voire série-TV, sans oublier

les nombreuses adaptations en bandes dessinées tirées

soit du roman, soit du film, etc. Aussi n'est-ce pas par hasard que

l'on verra tel autre hippodrome forain, celui de la place de Clichy

édifié pour l'exposition de 1900, après avoir

été provisoirement transformé en patinoire, devenir,

le 11 octobre 1911, le plus grand cinéma d'Europe : le

Gaumont-Palace. L'"endroit privilégié où

se tiend(ront) les grandes premières de la Gaumont et

les galas officiels de la IIIe République" (34).

Et c'est ce véritable temple dédié au culte cinématographique,

qui va afficher en grande première, en 1912... le Quo Vadis

d'Enrico Guazzoni, avec la musique de l'opéra de Nouguès !

Honte à cet effronté

qui peut chanter pendant

Que Rome brûle, ell' brûl' tout l'temps...

Signalons un intéressant

site consacré au roman d'H. Sienkiewicz : quovadis.oeuvre.free.fr

Suite…

| Sur

le site associé

- Néron - Notice biographique : Clic

!

- Néron - des livres et des liens : Clic

!

|

NOTES :

(1)

Arthur Weigall, Néron, Payot, 1950, pp. 342-343.

- Retour texte

(2) Apocal.,

13 : 18; 17. - Retour

texte

(3)

I Jean, 2 : 18 etc.; 4 : 3; II Jean,

7. - Retour texte

(4)

II Thessal., 2 : 8. - Retour

texte

(5)

La gravité des crimes contre l'humanité du IIIe Reich,

sa haine du christianisme ont fait d'Adolf Hitler un "Antéchrist"

très convaincant, d'autant plus que la marque au front

(l'aigle à croix gammée, sur les casquettes) et

celle à la main droite (le tatouage sur de poignet des

victimes des camps de la mort) distinguent bien maîtres

et esclaves, comme il est question au verset 16 (Apocal.,

13 : 16).

Renée Davis (La croix gammée, cette énigme,

Presses de la Cité, 1967, pp. 33-37) a son opinion

quant à la manière dont il faut lire le chiffre

666 (grec). L'alphabet grec classique que nous utilisons est

en fait l'alphabet athénien/milésien. Les Grecs

notaient les chiffres au moyen des 24 lettres de leur alphabet

plus 3 caractères archaïques autrement tombés

en désuétude : le sti (ou bau)

pour 6, le koppa pour 90, et le sampi

pour 900. Mais d'une ville à l'autre il pouvait

exister des variantes, ainsi selon Davis qui s'appuie sur des

grammaires conservées à la Bibliothèque

Mazarine (Grammaire grecque de Ragon, n° du

cat. 76 620; Grammaire de Koch, n° 24 591,

p. 70, par. 39, note 1 - citées par Davis,

op. cit., p. 37), le chiffre 6, à Pathmos,

aurait été exprimé par une autre lettre

archaïque, le digamma. R. Davis représente

ce digamma comme un simple gamma et y voit une

allusion à la croix gammée alors que normalement

un digamma, étant fait de deux gammas superposés,

ressemble plutôt à la lettre latine F.

Nous n'avons pas eu l'occasion de vérifier dans les deux

grammaires citées mais, à trop vouloir prouver...

- Retour texte

(6)

Cf. Jacques de Voragine, La légende dorée

(XIIIe s.), Garnier-Flammarion, 2 vols,

1967, I, p. 81. - Retour

texte

(7)

... selon la légende chrétienne, bien sûr.

- Retour texte

(8)

On se reportera à la notice de Ramon Trevijano, s.v.

"Antéchrist" in [Angelo Di Berardino (sous la dir.)

- François Vial (adapt. fr.)], Dictionnaire encyclopédique

du christianisme ancien (Dizionario patristico e di antichità

cristiane, 1983), Cerf, 1990. Selon Trevijano, la réunion

du démon Béliar avec Néron sous le terme

"Antéchrist" disparaît à partir du IIIe s.

- Retour texte

(9)

Des Quatre cavaliers de l'Apocalypse (Vincente Minelli,

1962) à Apocalypse Now (F. Coppola, 1979)

sans oublier Le cinquième cavalier de Lapierre

et Collins, l'Apocalypse est la métaphore par excellence

de la folie guerrière. - Retour

texte

(10)

L'action se déroule-t-elle en 340 ? Ou en 364 ?

- Retour texte

(11)

Alexandre Dumas, Acté, Presses Pocket, n°

2291, pp. 216-217. Ici Dumas assimile Néron

à la Bête, qu'il distingue de l'Antéchrist.

Selon l'interprétation, l'Antéchrist (gr. Antichristos,

lat. Antichristus) annonce, précède (ante)

le Christ, ou le combat (anti). - Retour

texte

(12)

Cf. aussi Arthur Weigall, Néron, Payot,

1950, p. 335 (qui cite Dion Cassius, LXVI, 19; Jean d'Antioche,

frag. 104 (Müller) et Suétone, Néron,

57). - Retour

texte

(13)

Lion Feuchtwanger, Néron l'imposteur (Der Falsche

Nero, 1963), Jean-Cyrille Godefroy éd., 1984. - Retour

texte

(14)

Sienkiewicz le nomme Atelius Hister. - Retour

texte

(15)

Sur les Lygiens de la Pologne antique - Celtes ou Germains ?

-, cf. Herwig Wolfram, Histoire des Goths (1979),

Albin Michel, 1990, p. 53 et passim. - Retour

texte

(16)

Georges Ville, La gladiature en Occident, des origines à

la mort de Domitien, Ecole française de Rome, 1981,

p. 444. Les scutari, ou porteurs de scutum

ou bouclier long, sont les Mirmillons, généralement

oppposés aux Thraces ou parmulari ("porteurs du petit

bouclier" ou parmula). Leurs supporteurs sont appelés

respectivement scutarii et parmularii. - Retour

texte

(17)

Cizek, Néron, p. 124. - Retour

texte

(18)

Death race 2000, de Paul Bartel (EU, 1975 - rééd.:

Les seigneurs de la route). - Retour

texte

(19)

Qui la situe anachroniquement en 67, lors de l'impériale

tournée en Grèce... - Retour

texte

(20)

Georges Ville, La gladiature en Occident, op. cit. -

Retour texte

(21)

L'épisode a été mis en BD par Georges Pichard,

Les Sorcières de Thessalie, Glénat, 2 vols,

1984 et Milo Manara, La métamorphose de Lucius,

Les Humanoïdes Associés, 1999.

Les métamorphoses (L'Ane d'or) d'Apulée

de Madaure, ont également été portées

à l'écran par Sergio Spina : L'Asino d'oro :

processo per fatti strani contro Lucius Apuleius, cittadino

romano (Italie-Algérie, 1971), avec Samy Pavel et

Barbara Bouchet - mais nous ignorons si l'épisode de

la meurtrière condamnée à être, dans

l'amphithéâtre, possédée par un âne

[Lucius, qui a ainsi été métamorphosé

par une sorcière], épisode final du roman

d'Apulée, y figure effectivement. - Retour

texte

(22)

Le Colisée, à Rome. - Retour

texte

(23)

Hubert Monteilhet, Néropolis, Julliard-Pauvert,

1984, pp. 611-616. - Retour

texte

(24)

Dircé chrétienne est du reste abondamment

citée dans le matériel publicitaire du film de

Kawalerowicz. - Retour

texte

(25)

Sienkiewicz avait vendu au Britannique Wilson Barrett les droits

d'adaptation théâtrale de Quo Vadis ? :

ce fut Le Signe de la Croix. - Retour

texte

(26)

Michel Duveaux, Caligula, Centre audi visuel de productions,

coll. Bédé X, s.d. (1992), pll. 5-7.

Du sadisme antique, Duveaux compose de curieux tableaux tachistes

ou pointillistes, patchwork de photos de péplum.

- Retour texte

(27)

David Gray, Brutus, Whyteleafe (Surrey), Gadoline éd.,

1971. - Retour

texte

(28)

Michael Fleisher (sc.) et Mike Sekowsky & Pablo Marcos (d.),

La saga d'Iron-Jaw (Seabord Periodicals Inc., 1975),

Lyon, Lug éd., 1976, pl. 23-25. - Retour

texte

(29)

Le signe de la Croix sort en France vers décembre

1932 et King Kong (sorti à Hollywood le 2 mars

1933) le 4 novembre 1933, à Paris. - Retour

texte

(30) La

question a été évoquée d'une manière

assez générale par Jean Streff, "Aux pieds d'Omphale

- Le masochisme dans les péplums", Le masochisme au

cinéma, Veyrier, 1978, pp. 191-199. -

Retour texte

(31) Alexandre

Dumas n'a que fort peu traité de l'Antiquité.

Outre deux pièces de théâtre (Caligula,

1837 et Catilina, 1848), il a évoqué la

chute de Jérusalem, en 70, dans sa version du "Juif

errant" : Isaac Laquedem (1852). - Retour

texte

(32) Dominique

Jando, Histoire mondiale du cirque, éd. Jean-Pierre

Delarge, 1977, p. 26 et 39. - Retour

texte

(33) D.

Jando, Ibidem, qui reproduit l'affiche de "Néron"

à l'Hippodrome de l'Alma (doc. Musée des Arts

Décoratifs). - Retour texte

(34) Francis

Lacloche, Architectures de cinémas, Paris, éd.

du Moniteur, 1981, p. 77-79, 193, 213. - Retour

texte

|

|