|

| |

| |

Die Hermannsschlacht

(La bataille d'Arminius)

Page 8/8

|

|

|

Arminius en BD. Gagnez un album

des Aigles de

Rome (Enrico Marini) en participant au concours. |

|

|

Pages précédentes :

I. L'aventure

est dans la Forêt...

DIE

HERMANNSSCHLACHT (1993-1995)

1. Arminius

dans la littérature allemande, avant Kleist

2. Heinrich

von Kleist (1777-1811)

3. Christian

Dietrich Grabbe (1801-1836)

ENCYCLOPÉDIE

1. Les Romains

en Germanie

2. Arminius

(18 av. n.E. - 19 de n.E.)

3. Marbod,

roi des Marcomans

4. P. Quintilius

Varus (46 av. n.E. (?) - 9 de n.E.

5. Le massacre

du Teutoburger Wald

6. L'emplacement

de la bataille

7. Arminius

à l'écran

II. Pour qui

sonne le glas...

IL MASSACRO DELLA FORESTA NERA

(1965)

FILMOGRAPHIE

8. Documentaires

9. Fictions

BIBLIOGRAPHIE

BANDE DESSINÉE

MUSICOGRAPHIE

INTERNET

Sur cette page :

SOURCES

- Le cénotaphe du centurion

Marcus Cælius

- FLORUS, Abrégé

d'histoire romaine, IV, 12

- VELLEIUS PATERCULUS,

Historiæ Romanæ libri duo, CXVII-CXXI

- DION CASSIUS, Histoire

romaine, LVI, 18-24

- TACITE, Annales,

I, 60-62

En guise d'épitaphe...

|

|

|

SOURCES

- Le cénotaphe du centurion Marcus

Cælius

- FLORUS, Abrégé

d'histoire romaine, IV, 12

- VELLEIUS PATERCULUS, Historiæ

Romanæ libri duo, CXVII-CXXI

- DION CASSIUS, Histoire

romaine, LVI, 18-24

- TACITE, Annales,

I, 60-62

|

|

|

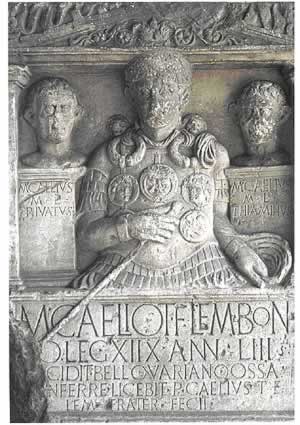

Le cénotaphe du centurion M. Cælius |

|

| |

Le cénotaphe

du centurion Marcus Cælius

M(arco) CÆLIO T(iti) F(ilio) LEM(onia tribu)

BON(onia domo)

(centurio) leg(ionis) XIIX ANN(orum) LIII s(emissis).

[ce]CIDIT BELLO VARIANO OSSA

[i]NFERRE LICEBIT P(ublius) CÆLIVS T(iti) F(ilius)

LEM(onia tribu) FRATER FECIT

Pour Marcus Cælius, fils de Titus, de

la tribu Lemonia, originaire de Bologne, centurion de la 18e

légion, âgé de 53 ans et demi. Il est tombé

à la guerre de Varus. Il sera permis d'amener ses restes.

Publius Cælius, fils de Titus, de la tribu Lemonia, son

frère, a fait faire ce monument.

(ILS, 2244 = CIRh, 209 - conservé

au Rheinisches Landesmuseum, Bonn)

Ce cénotaphe fut découvert en 1630.

Le centurion est représenté en grande tenue avec

toutes ses décorations : armilles, colliers (torques),

bracelets et phalères; il porte la couronne civique en

feuilles de chêne, distinction réservée à

ceux qui ont sauvé un compagnon d'armes au combat, et il

tient le cep de vigne symbole de son grade. Son âge avancé

(vers 5-6 de n.E., le temps d'engagement pour un légionnaire

était de vingt ans, mais il n'était pas rare qu'ils

en passent trente et plus sous les drapeaux - TAC., An.,

I, 35) suggère qu'il devait appartenir à une vexillation

de vétérans (vexillum veteranorum) ou occuper

un haut grade dans la hiérarchie des centurions, peut-être

un primipilaire.

|

| |

|

Le last stand du

centurion M. Cælius, vu par Angus McBride. Chargeant

à la tête d'une vexillation de vétérans

de la XVIIIe légion (ou plutôt de la XIIX,

pour respecter le texte épigraphique), le personnage

du cénotaphe de Xanten livre son baroud d'honneur.

L'artiste britannique lui a mis toutes ses décorations

et sa couronne civique, comme sur son portrait funèbre.

Notez le vexillaire au masque de métal, et le calone

- valet d'armes - qui brandit une arme de fortune, la

redoutable dolabre. (Extr. Ross COWAN & Angus McBRIDE,

Le légionnaire romain de 58 av. J.-C. à

69 apr. J.-C., Osprey Publishing-del Prado éditeurs,

coll. «Armées et Batailles», nĘ 7,

2003)

|

|

|

ANNAEUS JULIUS FLORUS

Abrégé d'histoire romaine (IV,

12)

On ne sait rien d'Annæus Julius Florus, sauf qu'il

était probablement originaire d'Espagne et qu'il vécut

sous Trajan et Hadrien. Il écrivit un abrégé

d'Histoire romaine en quatre livres, allant de la fondation

de Rome en 753 av. n.E. à 9 de n.E.). Son œuvre

fut publiée à la fin du règne d'Hadrien.

La présente traduction de l'Abrégé

de l'Histoire romaine est tirée de la «Collection

des Auteurs latins : Salluste, Jules César, C. Velleius

Paterculus et A. Florus» publiés sous la direction

de M. Nisard (Paris, Firmin Didot, 1865). On en trouvera la

traduction complète sur le site

de Philippe Remacle.

Quant à la Germanie, plût au ciel que César

eût attaché moins d'importance à sa conquête

! Nous eûmes plus de honte à la perdre que de gloire

à la soumettre. Mais sachant que César, son père,

avait passé deux fois le Rhin sur un pont pour y chercher

l'ennemi, il voulut en faire une province pour honorer sa mémoire.

Il y eût réussi, si les barbares avaient pu supporter

nos vices comme notre domination. Drusus, envoyé dans cette

province, dompta d'abord les Usipètes; puis il parcourut

le pays des Tenchtères et des Cattes [Chattes]; et sur

un tertre élevé, il dressa un trophée des

riches dépouilles remportées sur les Marcomans.

Puis il attaqua en même temps des peuples très

puissants, les Chérusques, les Suèves et les Sygambres.

Ils avaient mis en croix vingt centurions, et ce crime avait été

comme le serment par lequel ils s'étaient engagés

à la guerre. Sûrs de la victoire, ils s'entendirent

pour se partager d'avance le butin. Les Chérusques avaient

choisi les chevaux, les Suèves, l'or et l'argent, les Sygambres,

les prisonniers. Mais ce fut le contraire qui se produisit. Drusus,

vainqueur, distribua et vendit comme butin leurs chevaux, leurs

troupeaux, leurs colliers et leurs personnes mêmes. En outre,

pour défendre la province, il établit des garnisons

et des petits postes partout sur les bords de la Meuse, de l'Elbe

et du Veser. Le long du Rhin, il éleva plus de cinquante

ouvrages fortifiés; il fit construire des ponts à

Bonn et à Mayence, et des flottes pour les protéger.

Il ouvrit aux Romains la forêt hercynienne, jusqu'alors

inconnue et inaccessible. Enfin, la paix régnait si bien

en Germanie que les hommes semblaient changés, le pays

tout autre, et le ciel lui-même plus doux et plus agréable

qu'auparavant. Enfin ce n'est point par flatterie, mais par reconnaissance

pour les services rendus, qu'à la mort de ce jeune héros

le sénat lui accorda une distinction jusque-là sans

exemple, en lui décernant lui-même un surnom tiré

de la province qu'il avait soumise.

Mais il est plus difficile de garder les provinces que de

les conquérir. La force les soumet, la justice les conserve.

Aussi notre joie fut-elle de courte durée. Les Germains

étaient vaincus plutôt que domptés, et sous

un général tel que Drusus, ils s'inclinaient devant

la supériorité de nos mœurs plutôt que

devant celle de nos armes. Mais après la mort de Drusus,

Quintilius Varus leur devint odieux par ses caprices et son orgueil,

non moins que par sa cruauté. Il osa les réunir

en assemblée et commit l'imprudence de leur rendre la justice,

comme s'il eût suffi des verges d'un licteur et de la voix

d'un huissier pour réprimer l'humeur violente de ces barbares.

Mais les Germains depuis longtemps regrettaient de voir leurs

épées rouillées et leurs chevaux oisifs.

Dès qu'ils se rendirent compte que nos toges et nos lois

étaient plus cruelles que nos armes, ils se soulevèrent

sous la conduite d'Arminius. Cependant Varus avait une telle confiance

dans le maintien de la paix, qu'il resta indifférent aux

renseignements que Ségeste, l'un des chefs germains, lui

révéla sur la conjuration. Il ne prévoyait

ni ne craignait rien de tel, et dans une sécurité

trompeuse il les citait à son tribunal, lorsqu'ils l'attaquent

à l'improviste et se jettent partout sur ses troupes. Son

camp est emporté, ses trois légions sont écrasées.

Varus, après le désastre, eut le même destin

et montra le même courage que Paulus après la journée

de Cannes. Rien de plus sanglant que ce carnage dans les marais

et dans les bois, rien de plus révoltant que les outrages

des barbares, surtout à l'égard des avocats. Aux

uns ils crevaient les yeux, aux autres ils coupaient les mains.

A l'un d'eux ils cousirent la bouche, après lui avoir d'abord

coupé la langue, qu'un barbare tenait à la main,

en disant : «Vipère, cesse enfin de siffler.»

Le cadavre même du consul, que la piété des

soldats avait enterré, fut exhumé. Les barbares

possèdent encore des drapeaux et deux aigles. Quant à

la troisième, un porte-enseigne l'arracha de sa pique avant

qu'elle ne tombât entre les mains de l'ennemi, la dissimula

à l'intérieur de son baudrier, et alla se cacher

dans un marais ensanglanté. Ce désastre obligea

l'empire, que n'avait pu arrêter le rivage de l'océan,

à s'arrêter sur les bords du Rhin. Tels furent les

événements au Septentrion.

|

|

VELLEIUS PATERCULUS

Historiæ Romanæ libri duo, CXVII-CXXI

Originaire de Campanie, C. Velleius Paterculus (20 av. n.E.-30

de n.E.) fut préfet de cavalerie de Tibère en

Germanie. Son père, qui avait servi dans les rangs de

Marc Antoine sous les ordres de Tib. Claudius Nero - le père

du futur empereur Tibère à la fortune duquel l'historien

restera attaché - se suicida après le triomphe

d'Octave.

L'Histoire Romaine de Velleius Paterculus qui va du retour

de Troie au règne de Tibère (dont l'écrivain

est le thuriféraire) est dédiée au consul

Marcus Vinicius. On trouvera la traduction intégrale

de son ouvrage sur le site

de Philippe Remacle.

CXVII. - César venait à peine de terminer la

guerre de Pannonie et de Dalmatie quand, moins de cinq jours après

qu'il eut achevé une tâche si importante, des lettres

funestes arrivèrent de Germanie. Elles annonçaient

la mort de Varus, le massacre de trois légions, de trois

corps de cavalerie et de six cohortes. La fortune ne nous fut

indulgente que sur un point... et le personnage de Varus demande

qu'on s'y arrête. Quintilius Varus descendait d'une famille

plutôt illustre que noble. C'était un homme naturellement

doux, de mœurs tranquilles, un peu lourd d'esprit comme de

corps, et plus accoutumé à la calme vie des camps

qu'aux fatigues de la guerre. Il était loin de mépriser

l'argent, comme peut en témoigner la Syrie qu'il eut sous

son autorité : elle était riche et lui pauvre quand

il arriva; à son départ elle était pauvre

et il était riche. Placé à la tête

des troupes qui se trouvaient en Germanie, il s'imagina que ces

barbares qui n'avaient d'humain que la voix et les membres, étaient

véritablement des hommes et que les lois pourraient adoucir

ceux que l'épée n'avait pu dompter. C'est avec de

tels desseins qu'il pénétra au cœur de la Germanie.

Il s'y comporta comme s'il était parmi des gens qui goûtent

la douceur de la paix et passa le temps de la campagne d'été

à rendre la justice et à prononcer des arrêts

du haut de son tribunal.

CXVIII. - Mais, chose à peine croyable pour qui n'a

pu en juger par lui-même, les Germains, peuple né

pour le mensonge, témoignèrent dans leur extrême

barbarie de la plus grande astuce. Ils inventèrent de toutes

pièces une série de procès; tantôt

ils se cherchaient querelle les uns aux autres; tantôt ils

nous remerciaient de ce qu'ils voyaient leurs disputes apaisées

par la justice romaine, leur humeur farouche adoucie par une nouvelle

discipline inconnue, et leurs débats qu'ils vidaient jusque-là

par les armes terminés par le droit. Ils amenèrent

ainsi Quintilius Varus à faire preuve de la dernière

imprévoyance. Il en vint même à croire qu'il

se trouvait au forum rendant la justice comme préteur urbain

et non plus au centre du territoire Germain à la tête

d'une armée.

Alors un jeune homme noble, courageux, intelligent, d'une

vivacité d'esprit extraordinaire chez un barbare et qui

portait sur son visage et dans ses yeux l'ardeur de son âme,

Arminius, fils de Sigimer chef de cette nation, après nous

avoir fidèlement servis dans la campagne précédente

et avoir même reçu de nous le droit de cité

et le rang de chevalier, trouva dans la faiblesse de notre général

l'occasion de son crime. Il avait pensé, non sans raison,

que personne n'est plus rapidement abattu que celui qui est sans

inquiétude et que la confiance aveugle est la cause la

plus ordinaire des désastres.

Il associe à ses projets, d'abord quelques amis puis

un plus grand nombre. Il leur dit, il leur persuade qu'on peut

écraser les Romains. Aux décisions il joint les

actes et fixe la date de l'embuscade. L'affaire est dénoncée

à Varus par un des hommes de cette nation qui nous resta

fidèle, un noble, Ségeste. Il conseillait de faire

arrêter les conjurés mais déjà les

destins étaient plus forts que la volonté de Varus

et avaient émoussé la pénétration

de son esprit. Car il en est ainsi : souvent un dieu égare

l'esprit de celui dont il veut changer la fortune et fait en sorte,

par un effet déplorable, que le malheur qui survient paraît

mérité et que la mauvaise chance devient un crime.

Ainsi Varus répond à Ségeste qu'il ne croit

pas à ce complot et déclare que les marques de bienveillance

que les Germains lui témoignent s'expliquent par les services

qu'il leur a rendus. Après cet avertissement, Varus n'eut

pas le temps d'en recevoir un second.

CXIX. - Les circonstances de cet affreux désastre qui

fut, après la défaite de Crassus chez les Parthes,

le plus grave qu'un peuple étranger eût infligé

aux Romains, nous essaierons nous aussi, après tant d'autres,

de les exposer en détail dans un ouvrage plus étendu.

Nous ne devons ici le déplorer qu'en peu de mots. Cette

armée était de toutes la plus courageuse et parmi

les troupes romaines elle se distinguait par sa discipline, sa

vigueur et son expérience de la guerre. Mais l'apathie

de son chef, la perfidie de l'ennemi, l'injustice du sort l'accablèrent

à la fois. Les soldats ne furent pas même autorisés

à profiter de l'occasion de combattre ou de tenter une

sortie, sauf dans des conditions défavorables et moins

qu'ils ne l'eussent voulu, puisque certains d'entre eux furent

durement punis pour avoir fait usage de leurs armes et montré

leur courage de Romains. Des forêts, des marécages,

des embuscades les entouraient de tous côtés et ils

furent tués jusqu'au dernier par ces mêmes ennemis

qu'ils avaient toujours égorgés comme un bétail

et dont la vie et la mort dépendaient de leur colère

ou de leur pitié.

Varus montra plus de courage pour mourir que pour combattre

: imitant son père et son aïeul, il se perça

de son épée. L'exemple que donna le préfet

du camp, Lucius Eggius, fut aussi noble que fut honteux celui

que donna son collègue Ceionius. En effet, alors que la

plus grande partie de l'armée avait succombé dans

la lutte, Ceionius proposa de se rendre, préférant

mourir dans les supplices que dans la bataille. De son côté

le lieutenant de Varus, Vala Numonius, homme par ailleurs honnête

et doux, donna l'exemple le plus funeste : il s'enfuit avec la

cavalerie, laissant seule l'infanterie et essaya de gagner le

Rhin avec ses escadrons; mais le destin vengea ce crime, car Numonius

ne survécut pas à ceux qu'il avait trahis et fut

victime de sa trahison. Les ennemis déchirèrent

sauvagement le corps à demi-brûlé de Varus.

Sa tête fut coupée et portée à Maroboduus

qui l'envoya à Auguste. Elle reçut enfin la sépulture

dans le tombeau de la famille Quintilia.

CXX. - A cette nouvelle, Tibère vole auprès

de son père. Eternel protecteur de l'empire romain, encore

une fois il prend en main sa défense. On l'envoie en Germanie.

Il consolide notre pouvoir sur les Gaules, dispose les armées

et met en état les positions fortifiées puis jugeant

de ce qu'il pouvait faire d'après sa propre puissance et

non d'après l'assurance des ennemis qui menaçaient

l'Italie d'une nouvelle guerre des Cimbres et des Teutons, il

prend les devants et franchit le Rhin avec son armée. Il

porte la guerre chez un adversaire que son père et sa patrie

auraient jugé suffisant de voir contenu. Il pénètre

plus avant, ouvre des routes, ravage les champs, brûle les

maisons, disperse ceux qui résistent et revient à

ses quartiers d'hiver, chargé d'une gloire immense sans

avoir perdu un seul de ceux qu'il avait conduits au delà

du Rhin.

Rendons le témoignage qu'il mérite à

Lucius Asprénatus qui servait comme lieutenant sous les

ordres de son oncle Varus. Grâce au courage et à

l'énergie des deux légions qu'il commandait, il

sauva son armée de cet affreux désastre, puis descendant

en hâte vers les places du Bas-Rhin, il maintint fidèles

les esprits déjà hésitants des peuples qui

habitent de ce côté du fleuve. Certains prétendent

toutefois que, s'il sauva la vie de ses soldats, il mit la main

sur les biens de ceux qui périrent avec Varus, et s'assura

à sa guise l'héritage de l'armée qui fut

massacrée.

Il faut louer aussi le courage du préfet du camp,

Lucius Cædicius et celui des soldats que d'immenses troupes

de Germains cernèrent et assiégèrent avec

lui à Alison. Ils surmontèrent toutes les difficultés

que le manque de tout et la puissance des ennemis rendaient intolérables

et insurmontables et, évitant à la fois toute résolution

téméraire et toute lâche prévoyance,

ils guettèrent l'occasion favorable et s'ouvrirent par

le fer le chemin du retour. Comme on le voit par cet exemple,

c'est bien parce qu'il n'avait pas l'esprit de décision

d'un général et non parce que ses soldats manquaient

de courage que Varus qui était par ailleurs un homme sérieux

et plein d'excellentes intentions, se perdit lui-même avec

la plus belle des armées.

Comme les Germains maltraitaient férocement les prisonniers,

Caldus Cælius, jeune homme bien digne de l'antique noblesse

de sa famille, accomplit une action héroïque : saisissant

les anneaux de la chaîne qui le liait, il s'en frappa la

tête avec tant de force qu'il fit jaillir à la fois

le sang et la cervelle et expira sur-le-champ.

CXXI. - Entré en Germanie, Tibère notre général

se fit remarquer dans les campagnes qui suivirent par le même

courage et le même bonheur qu'auparavant. Lorsque sa flotte

et ses fantassins eurent par leurs expéditions brisé

les forces ennemies, lorsqu'il eut rétabli en Gaule une

situation difficile et calmé par son énergie plutôt

que par le châtiment les troubles que l'irritation du peuple

avait fait éclater à Vienne, Auguste son père

proposa de lui accorder sur toutes les provinces et sur toutes

les armées un pouvoir égal au sien, et le sénat

et le peuple romain en décidèrent ainsi. Il était

absurde, en effet, qu'il n'eût pas sous son autorité

les provinces qu'il protégeait et que celui qui était

le premier à porter secours ne fût pas jugé

digne d'obtenir les premiers honneurs. De retour à Rome,

Tibère obtint ce qui lui était dû depuis longtemps,

mais que les guerres ininterrompues avaient différé,

le triomphe sur les Pannoniens et sur les Dalmates. Qui s'étonnerait

de l'éclat de ce triomphe puisque c'était le triomphe

de César ? Mais qui ne s'étonnerait de la faveur

de la fortune ? Dans son triomphe, on put voir chargés

de chaînes les chefs ennemis les plus illustres qui n'avaient

pas péri, comme on l'avait dit. Nous eûmes le bonheur,

mon frère et moi, d'accompagner César dans son triomphe,

avec les citoyens les plus nobles chargés des plus nobles

récompenses. |

|

DION CASSIUS

Histoire romaine, LVI, 18-24

(Cassius Dio Cocceianus [ca 150-235])

De l'Histoire

romaine

de Dion Cassius, écrivain romain de langue

grecque, on ne trouve guère sur le Net qu'une traduction

anglaise sur LacusCurtius,

le site de Bill Thayer.

La traduction française ci-dessous est empruntée

à la traduction de E. Gros. (DION CASSIUS, Histoire

romaine [traduite avec des notes critiques, historiques,

etc. et le texte grec en regard, collationné sur les

meilleures éditions par E. GROS - Ouvrage continué

par V. BOISSÉE], Paris, Firmin Didot, t. 8, 1866.)

(A noter que E. Gros, dans une note de bas de page, situe

la forêt de Teutberg dans le voisinage de Horn, en Westphalie.)

18. On venait de rendre ces sénatus-consultes,

lorsqu'une nouvelle terrible, venue de la Germanie, empêcha

la célébration des fêtes. Voici, en effet,

ce qui s'était passé pendant ce temps-là

dans la Celtique. Les Romains y possédaient quelques régions,

non pas réunies, mais éparses selon le hasard de

la conquête (c'est pour cette raison qu'il n'en est pas

parlé dans l'histoire); des soldats y avaient leurs quartiers

d'hiver, et y formaient des colonies; les barbares avaient pris

leurs usages, ils avaient des marchés réguliers

et se mêlaient à eux dans des assemblées pacifiques.

Ils n'avaient néanmoins perdu ni les habitudes de leur

patrie, ni les mœurs qu'ils tenaient de la nature, ni le

régime de la liberté, ni la puissance que donnent

les armes. Aussi, tant qu'ils désapprirent tout cela petit

à petit et, pour ainsi dire, en suivant la route avec précaution,

ce changement de vie ne leur était pas pénible et

ils ne s'apercevaient pas de cette transformation; mais, lorsque

Quintilius Varus, venant avec l'imperium prendre le gouvernement

de la Germanie et administrer le pays, se hâta de faire

des réformes trop nombreuses à la fois, qu'il leur

commanda comme à des esclaves, et qu'il leva des contributions

comme chez un peuple soumis, les Germains ne le supportèrent

pas. Cependant, bien que les principaux chefs regrettassent leur

puissance d'auparavant et que le peuple préférât

son état habituel à la domination étrangère,

ils ne se révoltèrent pas ouvertement, parce qu'ils

voyaient les Romains en grand nombre, tant sur les bords du Rhin

que dans leur propre pays : accueillant Varus, comme s'ils étaient

décidés à exécuter tous ses ordres,

ils l'attirèrent, loin du Rhin, dans le pays des Chérusques,

près du Veser; là, par des manières toutes

pacifiques et par les procédés d'une amitié

fidèle, ils lui inspirèrent la confiance qu'il pouvait

les tenir en esclavage, même sans le secours de ses soldats.

19. Varus donc, au

lieu d'avoir ses légions réunies, comme cela se

doit faire en pays ennemi, les dispersa en nombreux détachements,

sur la demande des habitants les plus faibles, sous prétexte

de garder certaines places, de s'emparer de brigands ou de veiller

à l'arrivée des convois de vivres. Les principaux

conjurés, les chefs du complot et de la guerre, furent,

entre autres, Arminius et Sigimère, qui avaient avec Varus

des rapports continuels et souvent partageaient sa table. Cependant,

tandis que Varus est plein de confiance, et que, loin de s'attendre

à aucun malheur, il refuse d'ajouter foi à aucun

de ceux qui soupçonnent ce qui se passe et l'avertissent

de se tenir sur ses gardes, que même il les repousse comme

des gens qui s'alarment sans sujet et calomnient les Germains,

quelques-unes des peuplades lointaines se soulèvent à

dessein les premières, afin qu'en se dirigeant contre elles,

il soit plus aisé à surprendre dans sa marche à

travers un pays qu'il croit ami, et que, la guerre n'éclatant

pas sur tous les points à la fois, il ne se tienne pas

sur ses gardes. C'est ce qui arriva. Ils l'accompagnèrent

à son départ et ne le suivirent pas dans sa marche,

sous prétexte de lui procurer des auxiliaires et d'aller

promptement à son secours. Ils se réunirent aux

troupes qu'ils avaient disposées dans un lieu favorable,

et, massacrant chacun les soldats qu'ils avaient eux-mêmes

auparavant appelés chez eux, ils rejoignirent Varus déjà

engagé dans des forêts inextricables. Là,

ils se déclarèrent tout à coup ennemis au

lieu de sujets, et se livrèrent à un grand nombre

d'actes affreux.

20. Les montagnes étaient

coupées de vallées nombreuses et inégales,

les arbres étaient tellement serrés et d'une hauteur

tellement prodigieuse, que les Romains, même avant l'attaque

des ennemis, étaient fatigués de les couper, d'y

ouvrir des routes et de les employer à construire des ponts

partout où il en était besoin.

Ils menaient avec

eux un grand nombre de chariots et de bêtes de somme, comme

en pleine paix; ils étaient suivis d'une foule d'enfants

et de femmes, ainsi que de toute la multitude ordinaire des valets

d'armée : aussi marchaient-ils sans ordre. Une pluie et

un grand vent, qui survinrent dans ce même temps, les dispersèrent

davantage encore; le sol, devenu glissant auprès des racines

et auprès des troncs, rendait les pas mal assurés;

la cime des arbres, se brisant et se renversant, jeta la confusion

parmi eux. Ce fut au milieu d'un tel embarras que les barbares,

grâce à leur connaissance des sentiers, fondant subitement

de toute part sur les Romains à travers les fourrés,

les enveloppèrent : ils les attaquèrent d'abord

de loin à coup de traits, puis, comme personne ne se défendait

et qu'il y en avait un grand nombre de blessés, ils avancèrent

plus près; les Romains, en effet, marchant sans aucun ordre,

pêle-mêle avec les chariots et les hommes sans armes

et ne pouvant se rallier aisément, étant d'ailleurs

moins nombreux que les ennemis qui les attaquaient, éprouvaient

des maux innombrables sans en rendre.

21. Là, ayant

rencontré un endroit favorable, autant du moins que le

permettait une montagne couverte de forêts, ils y posèrent

leur camp; puis, après avoir, partie brûlé,

partie abandonné la plupart de leurs chariots et ceux de

leurs bagages qui ne leur étaient pas absolument indispensables,

ils se mirent en route, le lendemain, dans un meilleur ordre,

afin d'atteindre un lieu découvert; cependant ils ne partirent

pas sans avoir versé bien du sang.

En effet, après avoir quitté ce campement, ils tombèrent

de nouveau dans des forêts et eurent à repousser

des attaques, ce qui ne fut pas la moindre cause de leurs malheurs.

Réunis dans un lieu étroit, afin que cavaliers et

fantassins à la fois pussent charger l'ennemi en colonnes

serrées, ils eurent beaucoup à se heurter entre

eux et contre les arbres.

Le troisième

jour après leur départ, une pluie torrentielle,

mêlée à un grand vent, étant de nouveau

survenue, ne leur permit ni d'avancer, ni de s'arrêter avec

sûreté, et même leur enleva l'usage de leurs

armes; ils ne pouvaient, en effet, se servir ni de leurs arcs,

ni de leurs javelots, ni de leurs boucliers à cause de

l'humidité. Ces accidents étaient moins sensibles

pour les ennemis, la plupart légèrement armés

et libres d'avancer ou de reculer. En outre, les barbares, dont

le nombre s'était considérablement accru (beaucoup

de ceux qui auparavant se contentaient de regarder s'étaient

joints à eux, en vue surtout du butin), entouraient aisément

et massacraient les Romains dont le nombre, au contraire (ils

avaient perdu beaucoup des leurs dans les précédents

combats), était déjà bien diminué;

en sorte que Varus et les principaux chefs (ils étaient

blessés), craignent d'être pris vifs ou mis à

mort par des ennemis implacables, osèrent une action, affreuse

il est vrai, mais nécessaire : ils se donnèrent

eux-mêmes la mort.

22. A cette nouvelle,

personne, même celui qui en avait la force, ne se défendit

plus; les uns imitèrent leur chef, les autres, jetant leurs

armes, se laissèrent tuer par qui le voulut; car la fuite,

quelque désir qu'on eût de s'échapper, était

impossible. Hommes et chevaux, tout était impunément

taillé en pièces ...

Il y a ici une lacune dans le manuscrit de Dion Cassius, que

Gros recoupe avec Zonaras, et complète :

Ils furent donc impunément taillés en pièces,

et les barbares se rendirent maîtres de toutes les places

fortes, à l'exception d'une, toutefois, qui les arrêta

de façon qu'ils ne passèrent pas le Rhin et ne

firent pas d'incursions dans la Gaule. Ils ne parvinrent pas,

non plus, à réduire la place, attendu qu'ils ne

connaissaient pas l'art des sièges, et que les Romains

avaient un grand nombre d'archers dont les coups portaient le

ravage et la mort dans leurs rangs. Ensuite, instruits que les

Romains avaient des garnisons sur le Rhin, et que Tibère

marchait contre eux à la tête d'un détachement

formidable, la plupart abandonnèrent l'attaque de la

place, tandis que ceux qui restèrent s'éloignèrent

pour ne pas être incommodés par les sorties subites

des assiégés, se saisirent des routes, dans l'espoir

de prendre l'ennemi par le manque de vivres. Quant aux Romains

qui étaient dans l'intérieur de la place, tant

qu'ils eurent des provisions, ils tinrent bon, s'attendant à

être secourus; mais, comme ils ne recevaient d'aide de

personne et qu'ils étaient pressés par la famine,

ils sortirent à la faveur d'une nuit d'orage (ils étaient

peu de soldats, beaucoup même n'avaient pas d'armes),

traversèrent les premières et les secondes gardes

des barbares, et ne furent découverts qu'arrivés

aux troisièmes. Tous...

... ils franchirent

les premières et les secondes gardes des ennemis; mais,

arrivés aux troisièmes, les femmes et les enfants,

à cause de la fatigue, de la peur, des ténèbres

et du froid, appelant sans cesse ceux qui étaient dans

la force de l'âge, les firent découvrir. Ils auraient

tous péri ou ils eussent été faits prisonniers,

si les barbares ne s'étaient arrêtés à

piller. Grâce à cette circonstance, les plus robustes

s'échappèrent bien loin, et les trompettes qui étaient

avec eux s'étant mis à sonner la charge (la nuit

était survenue et on ne les voyait pas) firent croire aux

ennemis que c'était Asprénas qui avait envoyé

des renforts.

Dès lors les

barbares renoncèrent à poursuivre les Romains au

secours desquels, quand il fut instruit de ce qui se passait,

Asprénas vint effectivement. Dans la suite, quelques-uns

des captifs rentrèrent dans leurs foyers, moyennant une

rançon payée par leurs parents, à qui cette

permission fut accordée à la condition que les captifs

resteraient en dehors de l'Italie (1).

Mais cela n'eut lieu que plus tard.

23. Auguste, en apprenant

la défaite de Varus, déchira ses vêtements,

au rapport de plusieurs historiens, et conçut une grande

douleur de la perte de son armée (2),

et aussi parce qu'il craignait pour les Germanies et pour les

Gaules, et, ce qui était le plus grave, parce qu'il se

figurait voir ces nations prêtes à fondre sur l'Italie

et sur Rome elle-même (3),

et qu'il ne restait plus de citoyens en âge (4)

de porter les armes ayant quelque valeur, et que ceux des alliés

dont le secours eut été de quelque utilité

avaient souffert. Néanmoins il prit toutes les mesures

qu'exigeait la circonstance; et comme aucun de ceux qui avaient

l'âge de porter les armes ne voulait s'enrôler, il

les fit tirer au sort, et le cinquième parmi ceux qui n'avaient

pas encore trente-cinq ans, le dixième parmi ceux qui étaient

plus âgés, était, par suite de ce tirage,

dépouillé de ses biens et noté d'infamie.

Enfin, comme, malgré cela, beaucoup refusaient encore de

lui obéir, il en punit plusieurs de mort. Il enrôla

ainsi par la voie du sort le plus qu'il put de vétérans

et d'affranchis, et se hâta de les envoyer immédiatement

en Germanie rejoindre Tibère. Comme il y avait à

Rome un grand nombre de Gaulois et de Germains, les uns voyageant

sans songer à rien, les autres servant dans les gardes

prétoriennes (5),

il craignit qu'ils ne formassent quelque complot, et il envoya

les derniers dans des îles, tandis qu'à ceux qui

n'avaient pas d'armes, il enjoignait de sortir de la ville.

24. Telles furent

les dispositions alors adoptées par Auguste; de plus aucune

des fêtes instituées par les lois n'eut lieu, et

les jeux ne furent pas célébrés; ensuite,

à la nouvelle que quelques soldats avaient survécu

à la défaite, que les Germanies étaient contenues

par des garnisons et que l'ennemi n'avait même pas osé

venir sur les bords du Rhin, il se remit de son trouble et provoqua

une délibération sur les événements.

Un désastre si grand et frappant tant de monde à

la fois semblait n'être arrivé que par un effet de

la colère divine,et les prodiges survenus avant et après

la défaite lui faisaient craindre quelque vengeance des

dieux. Le temple de Mars, dans le champ qui porte son nom, avait

été frappé de la foudre; et de nombreux escarbots,

qui avaient poussé leur vol jusque dans Rome, avaient été

dévorés par des hirondelles, les sommets des Alpes

avaient paru s'entrechoquer et faire jaillir trois colonnes de

feu; le ciel, plusieurs fois, avait semblé s'embraser;

de nombreuses comètes s'étaient montrées

ensemble; on crut voir des lances venir du Nord tomber sur le

camp des Romains; des abeilles construisirent leurs rayons auprès

des autels; en Germanie, une Victoire qui regardait le territoire

ennemi se retourna du côté de l'Italie; enfin, autour

des aigles, dans le camp, les soldats, comme si les barbares eussent

fondu sur eux, se livrèrent un combat sans résultat.

Voila comment se passèrent alors les choses. |

|

TACITE

Annales, I, 61-62

Publius Cornelius Tacitus (54-117), historien romain né

à Interamna en Ombrie (ou à Rome ?). Au Livre

I des Annales (An., I, 61-62), Tacite raconte

la découverte par Germanicus et ses troupes du charnier

constitué par les corps des soldats de Varus abandonnés

sur le champ de bataille. Son récit est basé sur

L'Histoire des guerres de Germanie, un ouvrage perdu

de Pline l'Ancien (23-79 de n.E.) qui avait servi comme officier

de cavalerie en Gaule et en Germanie. Au cours de ce séjour,

Pline avait rencontré et discuté avec des survivants

du désastre de Varus.

Au Livre II des Annales, Tacite narre les événements

de 16 à 19, c'est-à-dire la guerre de représailles

menée par Germanicus contre Arminius et ses alliés

(TAC., An., II, 5-26, 41, 44-46, 88). Nous n'avons pas

jugé utile de les reprendre ici. Enfin, Tacite dans sa

Germanie propose une incroyable mine de renseignements

sur les Germains, à manier avec précaution cependant

car il a tendance à les idéaliser, leur trouvant

les mêmes vertus que celles pratiquées par les

anciens Romains d'autrefois !

On trouvera sur le site de Philippe Remacle les Tables,

les Annales

I et les Annales

II, ainsi que la Germanie.

60. (...) afin de diviser les forces de l'ennemi, il

(6)

envoie Cæcina vers l'Ems, par le pays des Bructères,

avec quarante cohortes romaines (7).

Le préfet Pédo conduit la cavalerie par les confins

de la Frise : Germanicus lui-même s'embarqua sur les lacs

avec quatre légions; et bientôt l'infanterie, la

cavalerie et la flotte se trouvèrent réunies sur

le fleuve marqué pour le rendez-vous. Les Chauques offrirent

des secours et furent admis sous nos drapeaux. Les Bructères

mettaient en cendres leur propre pays. L. Stertinius, envoyé

par César [Germanicus] avec une troupe légèrement

équipée, les battit; et, en continuant de tuer et

de piller, il retrouva l'aigle de la dix-neuvième légion,

perdue avec Varus. Ensuite l'armée s'avança jusqu'aux

dernières limites des Bructères, et tout fut ravagé

entre l'Ems et la Lippe, non loin de la forêt de Teutoburg,

où, disait-on, gisaient sans sépulture les restes

de Varus et de ses légions.

61. César [Germanicus] éprouva donc le

désir de rendre les derniers honneurs aux soldats et aux

chefs; et toute l'armée présente fut saisie d'une

émotion douloureuse en songeant à leurs proches,

à leurs amis, enfin aux chances de la guerre et à

la destinée des humains. Cæcina est envoyé

en avant pour sonder les profondeurs de la forêt, et construire

des ponts ou des chaussées sur les marécages du

sol et les terrains d'une solidité trompeuse; puis l'on

pénètre dans ces lieux pleins d'images sinistres

et de lugubres souvenirs. Le premier camp de Varus, à sa

vaste enceinte, aux dimensions de sa place d'armes, annonçait

l'ouvrage de trois légions. Plus loin un retranchement

à demi ruiné, un fossé peu profond indiquaient

l'endroit où s'étaient arrêtés leurs

débris, déjà faibles. Au milieu de la plaine,

des ossements blanchissants, épars ou amoncelés,

suivant qu'on avait fui ou combattu. A côté, par

terre, des morceaux d'armes et des membres de chevaux. Des têtes

humaines pendaient au tronc des arbres. Dans les bois voisins,

les autels barbares où furent immolés les tribuns

et les centurions primipiles. Et les soldats qui survivaient à

ce désastre, ayant échappé à la mort

où s'étant échappés de leur prison,

montraient la place où périrent les légats,

où les aigles furent enlevées. «Ici Varus

reçut une première blessure; là son bras

malheureux, tourné contre lui-même, le délivra

de la vie.» Ils disaient «sur quel tribunal

Arminius harangua son armée, combien il dressa de gibets,

fit creuser de fosses pour les prisonniers; par quelles insultes

son orgueil outragea les enseignes et les aigles».

62. Ainsi une armée romaine présente sur le

théâtre du désastre recueillait, après

six ans, les ossements de trois légions; et, sans savoir

s'ils couvraient de terre la dépouille d'un proche ou d'un

étranger, animés contre l'ennemi d'une colère

nouvelle, et la tristesse dans le cœur aussi bien que la

vengeance, ils ensevelissaient tous ces restes comme ceux d'un

parent ou d'un frère. On éleva un tombeau, dont

César posa le premier gazon; pieux devoir, particulièrement

agréable aux morts et par lequel il s'associait à

la douleur des vivants. Cet acte ne fut point approuvé

de Tibère : soit que Germanicus ne pût rien faire

qu'il n'y trouvât du crime, soit que l'image des guerriers

massacrés et privés de sépulture lui parût

capable de refroidir l'armée pour les combats et de lui

inspirer la crainte de l'ennemi; soit, enfin, qu'il pensât

qu'un général, revêtu de l'augurat et des

fonctions religieuses les plus antiques, ne devait approcher ses

mains d'aucun objet funèbre (8). |

|

En guise d'épitaphe...

Il nous plaît de rapprocher du texte de Tacite, ces quelques

lignes de Pierre Schoendoerffer, préparant son film Dien

Bien Phu, et revenant sur le site de la bataille à

laquelle il avait participé comme «cinéaste

aux armées».

«J'y suis retourné avec ma famille. Il pleuvait.

Il y avait des zones sur les collines où l'herbe n'avait

pas repoussé depuis trente-sept ans. On voyait, au milieu

des grenades rouillées et des obus non éclaté,

une multitude de choses noires à fleur de terre. C'étaient

les semelles de caoutchouc des soldats qui avaient été

là, qui étaient morts là. En fonction de

la semelle, on pouvait reconnaître si c'était un

Viêt-minh, un tirailleur, un parachutiste, un légionnaire...

Vous ramassiez une poignée de terre et vous aviez de

la ferraille dans les mains, parfois des débris humains,

que le soldat vietnamien qui nous accompagnait emportait pour

mettre dans un ossuaire.. Et il y avait ces bouquets de bambous

flamboyants, de quarante mètres de hauteur, qui avaient

poussé entre les collines, sur les restes de tous ces

soldats morts, ces feuilles qui frémissaient au vent.

Je n'avais aucun souvenir de ces bambous - et là il y

en avait partout où nous nous étions battus. C'était

magnifique. (...) Je suis monté sur Dominique

2, je suis redescendu, puis je suis allé vers Eliane

1, qui pour moi reste un des endroits les plus épouvantables

de Diên Biên Phu. Eliane 1, c'était le charnier,

l'horreur, parce qu'il y avait deux faces où ni les Français

ni les Vietnamiens ne pouvaient aller et où les corps

ont donc pourri pendant cinquante-sept jours et cinquante-sept

nuits... J'avais le sentiment de cette armée morte, proche

à me toucher la peau. Et là, dans la nuit étoilée,

je leur ai dit que c'était pour eux que je faisais ce

que je faisais et qu'il fallait qu'ils m'aident. J'ai parlé

à haute voix et j'étais tout seul.

Pierre SCHOENDOERFFER (9)

|

NOTES :

(1) «Cette circonstance du rachat

des captifs n'est pas indifférente ici. On connaît

assez les principes des Romains à l'égard des

captifs, principe dont le sénat à donné

un exemple remarquable surtout dans la seconde guerre Punique,

ou il préféra affranchir et armer des esclaves,

bien qu'il put racheter à moins de frais les soldats

captifs d'Hannibal» (note de E. Gros). - Retour

texte

(2) «La douleur et la crainte

qu'inspira ce désastre à Auguste sont assez connues;

il suffira de renvoyer à SUÉTONE, 22» (note

de E. Gros). - Retour texte

(3) «Si Tibère (SUÉTONE,

17) n'eut pas, avant la catastrophe de Varus, soumis l'Illyrie,

il est hors de doute que les Germains victorieux se seraient

joints aux Pannoniens» (note de E. Gros). - Retour

texte

(4) «L'âge, chez les Romains,

était de dix-sept à quarante ans; le citoyen qui

avait servi dix ans dans la cavalerie, ou vingt dans l'infanterie,

pouvait honorablement demander une exemption» (note de

E. Gros). - Retour texte

(5) «Il faut rapprocher de ce

passage celui de SUÉTONE (49), où il est dit qu'Auguste,

après la défaite de Varus, licencia la compagnie

de Germains qui lui avait jusqu'alors servi de garde»

(note de E. Gros).

Faisons tout de même remarquer que, troupe privée

recrutée parmi les Bataves, les gardes du corps germaniques

ne faisaient pas partie des prétoriens, lesquels étaient

recrutés dans la petite noblesse italienne. Au nombre

de 100 ou 500, ces corporis custodes dissous en 9 furent

rapidement reconstitués avant 14. C'est Caligula qui

les militarisera en les faisant passer sous le contrôle

du préfet du prétoire (cf. Y. LE BOHEC,

L'Armée romaine, Picard, 2e éd., 1998,

p. 23). - Retour texte

(6) Julius Cæsar Germanicus.

- Retour texte

(7) Les quatre légions du Rhin

inférieur (N.d. Henri BORNECQUE). - Retour

texte

(8) Il s'exposait par là à

une souillure (N.d. Henri BORNECQUE). - Retour

texte

(9) P. SCHOENDOERFFER, Diên

Biên Phu. 1954/1992. De la bataille au film, Editions

Lincoln - Fixot, 1992, pp. 125-126. - Retour

texte

|

| |

|

|