|

| |

| |

De La Chute de l'Empire romain

à Gladiator

Page 8/16

|

|

| |

|

| |

8.4.

Armes des gladiateurs

Les ouvrages de référence ne sont - bien

entendu - pas d'accord entre eux, d'autant que nombre d'auteurs

se sont de préférence penchés sur l'aspect

socio-politique de la gladiature, sans vraiment s'interroger sur

les techniques, qui se déduisent des documents archéologiques.

Comparons, par exemple, le Dictionnaire des Antiquités

(1841) de M.N. Bouillet et le petit livre de Marcel Brion, La

révolte des gladiateurs (1952).

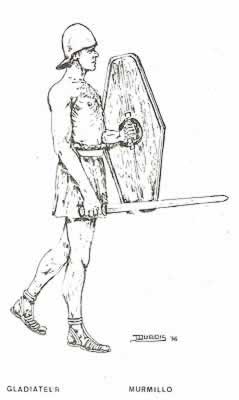

8.4.1. Mirmillons

Pour le premier, le mirmillon (ou gallus, «gaulois»)

est armé d'un bouclier et d'une faux, et porte un poisson

sur le haut de son casque; pour le second auteur, le mirmillo

«était armé d'une lance. Il portait un

casque, un bouclier gaulois, mais sa poitrine et ses jambes restaient

nues, à la différence du thræx (ou

thrax), couvert d'une cuirasse et de jambières, muni

d'une épée et d'une lance.» Pour Bouillet,

au contraire, les thraces «avaient une espèce

de coutelas ou de cimeterre, comme les habitants de la Thrace,

d'où ils avaient pris leur nom.» Le poignard

thrace en question est la sica, dont la lame recourbée

ou «cassée» à angle obtus forme une

espèce de crochet qui sert à agripper le bord du

grand scutum de l'adversaire, à s'insinuer derrière

sa défense et à lui balafrer le torse, la lame étant

à deux tranchants, effilés comme des rasoirs (1). |

| |

|

Pour Jacques Dubois (2),

le mirmillon ou murmillo est le même

que le gallus, le Gaulois demi-nu qui combat avec

ses armes nationales. Mais c'est aussi aux Gaulois que les

légionnaires romains ont emprunté la cotte

de maille : le mirmillon serait alors à rapprocher

de la catégorie des cuirassés - contra-retiarius,

scissor, crupellarius... ? |

|

| |

Il semble que le «mirmillon»

soit issu du gaulois. Un poisson de métal

- un morme - s'ajoute au sommet de son casque, ainsi qu'un grillage

pour protéger le visage (sous la république, les

casques de gladiateurs ne comportent pas de protection faciale

[3]).

Pas de protections aux jambes.

Il est l'adversaire obligé du rétiaire, qui essaie

de pêcher le poisson avec son filet ! A noter que le poisson

en cimier de casque n'est connu que par les textes, sans être

confirmé par l'iconographie ou des pièces d'équipement

retrouvées

(Eric Teyssier (Ars Maiorum — Nîmes), qui s'apprête

à sortir chez Actes Sud, pour avril 2009, un nouvel ouvrage

sur la gladiature fondé sur 1.600 images antiques répertoriées,

400 inscriptions et presque autant de passages consacrés

à ce sujet dans la littérature antique, le tout

éclairé par l'expérimentation des techniques

de combat, a bien voulu nous faire part de ses commentaires. «Le

problème des affirmations sur les gladiateurs reste qu'elles

s'appuient sur des a priori qui ne se préoccupent

jamais de la validité des sources. Certes, le mirmillon

qui apparaît sous la calame de Cicéron provient probablement

du Gaulois mais cela ne l'empêche pas d'évoluer ensuite

en adoptant un bouclier qui procède plutôt de celui

du samnite.»

Extrait de la HDR d'E. Teyssier (décembre 2008) : «Le

mirmillon constitue un gladiateur dont les origines demeurent

obscures. Le fait qu'il ait été opposé à

trois gladiateurs différents, le thrace, le rétiaire

et l'hoplomaque a également contribué à opacifier

son identification. C'est sans doute pour cela que le mirmillon

constitue l'une des armaturæ les plus malmenée

dans les descriptions des historiens modernes.

En se fondant sur cette seule chanson rapportée par Festus

la quasi totalité des auteurs associent le mirmillon au

«proto-gladiateur» gaulois. Cette chanson, provocante

que le rétiaire chante à l'encontre de son adversaire

proclame : «Où cours-tu gaulois, ce n'est pas

à toi que j'en veux : c'est à ton poisson !»

(«Quid me fugis galle, non te peto, piscem petto»

— FESTUS, De la signification des mots, XVI, retiarius).

Ce passage étant pratiquement cité par tous les

historiens de la gladiature, cette allusion de Festus est devenue

un truisme, sans que le texte n'ait été réellement

soumis à un regard critique, ni confronté aux autres

sources dont nous disposons. En premier lieu, il peut paraître

étrange qu'un rétiaire «chante» en plein

combat. Qui peut l'entendre ? S'adresse t-il à la foule

? Mais le public, placé sur les gradins à des dizaines

de mètres des combattants, est plus occupé à

crier ses encouragements à son favori qu'à écouter

sa chansonnette. Chante-t-il à l'intention du gladiateur

qu'il combat ? Mais que l'adversaire du rétiaire soit un

mirmillon ou un secutor, celui-ci est forcement protégé

par un casque qui enveloppe sa tête. Avec cette protection,

doublée d'une calotte de peau ou de toile, sur les oreilles

et avec la rumeur sourde des cris du public, il est certain que

le gladiateur ne peut rien entendre d'articulé. Pourtant

ces paroles ont trop souvent suffi pour affirmer de manière

définitive que les rétiaires ont systématiquement

pour adversaire le mirmillon, que celui-ci dérive de l'armatura

gauloise et qu'il porte toujours un poisson sur le casque,

d'où proviendrait le nom mirmillon. Ces affirmations méritent

d'être reprises en revenant aux sources littéraires,

iconographiques et épigraphiques et en les confrontant

aux réalités du combat.

Pour ce qui est de la question du casque orné d'un

poisson, aucun des équipements de gladiateur parvenus jusqu'à

nous, ni aucune des représentations connues ne figure un

poisson sur la tête d'un gladiateur. Le casque orné

d'un poisson porté par le mirmillon du célèbre

tableau de Gérôme Pollice verso a, quant à

lui, été «forgé» de toutes pièces

par l'artiste, précisément d'après la chanson

de Festus.

Ce tableau pompier étant systématiquement utilisé

pour illustrer les ouvrages traitant de gladiature, il semble

considéré par beaucoup comme une véritable

source très souvent donnée en exemple . D'un

point de vue symbolique, le poisson pourrait certes se justifier

par rapport au filet du rétiaire. Néanmoins, le

simple bon sens permet de comprendre qu'un tel ornement, porté

au combat, donnerait un énorme avantage au rétiaire.

Ce dernier pourrait prendre à coup sûr la tête

de son adversaire dans les mailles de son filet grâce aux

aspérités qu'offre cette protubérance. Un

tel déséquilibre dans l'équipement ne s'observe

jamais dans la gladiature pour la simple raison qu'il enlèverait

tout intérêt au spectacle et au suspens qui constituent

justement la raison d'être de ces combats. En fait, cette

vision des choses est caractéristique de nombreux auteurs

modernes trop prompts à utiliser certaines sources pour

les faire coller à des affirmations anciennes sans réfléchir

sur l'aspect simplement pratique des choses.

|

| |

|

Statuette en bronze de 13

cm, représentant un mirmillon — California Institute

of World Archaeology |

|

| |

La force de cette idée

reçue est telle qu'elle est sans doute à l'origine

d'une supercherie dans le cas d'une statuette de mirmillon en

bronze conservée aux Etats-Unis (voir ci-dessus). Le casque

représenté sur cet objet est cohérent puisque

directement inspiré par le modèle conservé

au Pergamon Museum de Berlin. La manica et le glaive sont

également à peu près conformes à la

réalité à première vue. Pourtant à

y regarder de plus près, l'arme est trop affilée

par rapport aux autres modèles connus de statuettes. De

plus, aucune sangle de vient attacher la manica au torse.

Surtout, les «créateurs» de cette pièce

ont jugé bon d'affubler le sommet du casque d'un poisson.

Même si la forme de ce dernier est un peu grotesque, sa

présence devait sembler indispensable à la bonne

identification de ce gladiateur. Pour parachever l'incohérence,

le poisson en question n'est pas placé sur le cimier métallique

du casque mais sur le panache qui surmonte ce dernier. On peut

donc se poser la question de savoir comment ce poisson pourrait

tenir sur ces plumes ?

Cet exemple, qui n'est certainement pas antique, est bien caractéristique

d'une vision de la gladiature qui fonctionne davantage par fidélité

à certains clichés plutôt qu'en fonction des

réalités techniques et iconographiques.

Si le poison ne peut pas être placé systématiquement

sur le casque de gladiateurs combattants, il n'est pas exclu que

ce type de décoration ait pu apparaître ponctuellement

dans l'ornementation d'un casque de parade. Ceci expliquerait

l'origine de cette chanson qui a peut-être été

composée à l'occasion d'une pompa mais cette

source peut difficilement être considérée

comme fiable pour la compréhension du mirmillon au combat.

Plus vraisemblablement encore, le poisson, ou plutôt le

dauphin (le dauphin est considéré comme un porte

bonheur : ARTÉMIDORE, Onirocriticon, II, 16), constitue

un élément de décor du casque qui n'est pas

forcément sur le cimier mais sur la bombe. Ce type de décoration

est ainsi incisé sur un casque de mirmillon de Pompéi,

mais on le retrouve également en décor repoussé

sur la calotte d'un casque de thrace et sur le galerus d'un rétiaire.

Les équipements de gladiateurs provenant de Pompéi

comportent donc bien plusieurs décors au «poisson»,

mais si ce dernier constitue un élément de la symbolique

et du décor gladiatorien, il n'est en rien l'apanage des

mirmillons comme cela a souvent été affirmé.

La réalité du mirmillon semble donc différente

de celle déduite de cette seule chanson.»

«(...) Bref au risque de nous répéter

— ajoute E. Teyssier — il faut rappeler que la gladiature

est un phénomène qui dure au moins sept siècles

et que les appréciations fondées sur un ou deux

exemples qui ont parfois trois siècles d'écart ne

permettent pas de clarifier les choses.» E. Teyssier

rejette donc formellement notre hasardeuse hypothèse selon

laquelle la métaphore du poisson aurait pu faire référence

aux écailles des protections, notamment la manica.

Dont acte.)

|

| |

|

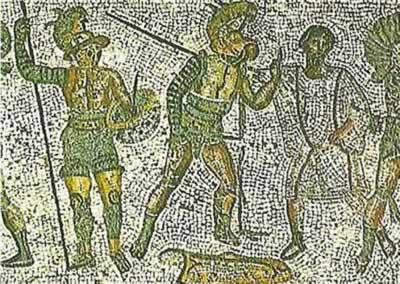

Détail de la mosaïque de Zliten.

Un hoplomaque vainqueur d'un mirmillon |

|

| |

8.4.2. Thraces

et hoplomaques

Un gladiateur lourd, de type scutarii, est nécessairement

opposé à un gladiateur léger, parmularii

ou rétiaire. Le thrace est un gladiateur léger

ou semi-lourd, un parmularii équipé d'un

petit bouclier carré, d'où sa paire de jambières

(il n'en a pas toujours), mais ne porte pas de cuirasse, sauf

le manchon (manica) qui couvre le bras droit.

Toutefois, il semble bien qu'il soit parfois équipé

d'une lance : d'aucuns spécialistes voudraient ranger ce

lancier parmi les mirmillons (Bouillet, supra) ou les hoplomaques

(Teyssier & Lopez), combattants lourds. Mais comme ses autres

armes sont celles du thrace, on considère parfois à

côté du thrace «A» classique (4),

le thrace «B» æquimanus («ambidextre»,

car il manie deux armes), c'est-à-dire l'hoplomaque.

(Remarque d'Eric Teyssier : «Pour les notions de «lourd-léger»

il importe de balayer cette dichotomie qui provient de la boxe

anglaise du XIXe s. mais n'a aucun sens dans l'Antiquité.

Même le rétiaire que l'on pourrait classer ainsi

a commencé sa carrière avec un casque, une cote

de maille et deux grandes jambières... vous verrez cette

image étonnante dans mon bouquin... Toutes les images (rares

au demeurant) de gladiateurs gaulois (ils disparaissent sous Auguste)

les montrent par contre torse nu... Les protections à écailles

existent bien chez les gladiateurs mais elles sont exclusivement

l'apanage des equites (gladiateurs à cheval) au

Ier s. av. n.E. Ensuite ils portent une tunique...»). |

| |

|

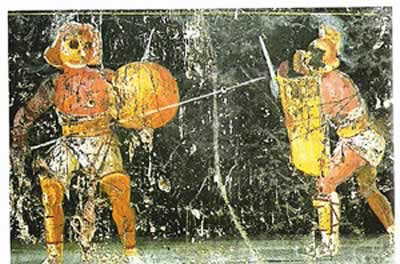

Thrace (thræx)

et hoplomaque (oplomachus) selon Jacques Dubois.

Il existe de nombreuses variantes au casque du thrace. Sur

certaines représentations il porte un simple casque

à large bord, une sorte de petit chapeau qui laisse

le visage découvert. Le plus souvent, il portera

un casque fermé, avec une crête figurant un

griffon. Ici, le casque-griffon est d'un modèle exceptionnel,

avec des ailes, représenté sur un manche de

couteau en os. Il se reconnaît plus sûrement

à son petit bouclier carré, ses ocrea

hautes, les fascies sur les cuisses et son coutelas

recourbé, la sica. J. Dubois range l'hoplomaque

parmi les grands boucliers à cause de son nom qui

semble faire référence aux hoplites grecs,

mais cette interprétation est très contestable... |

|

Parmularius contre scutarius

: un thrace au petit bouclier contre un mirmillon

au bouclier long (reconstitutions ACTA Expérimentation) |

|

|

Casque de thrace, avec son cimier en

forme de griffon, caractéristique |

|

|

| |

L'hoplomaque, «celui

qui combat contre les grands boucliers (hoplon)»,

combat mirmillons et thraces. Comme le thrace il a un casque,

une paire d'ocrea hautes et un petit bouclier rond. Mais

son arme est la lance et la dague, non la sica.

|

| |

|

Hoplomaque et mirmillon, selon E. Teyssier

et B. Lopez

|

|

| |

8.4.3. Samnites

On sait finalement peu de choses du samnite et du mirmillon. Le

«samnite» (samnes) apparaît en

Campanie vers 310, suite à la défaite de ce peuple

dont les armes confisquées servent à équiper

des gladiateurs, probablement les prisonniers de guerre samnites

eux-mêmes. Les Romains empruntent ces gladiateurs samnites

aux Campaniens, leurs alliés. Ils portent le galea

(casque à larges bords, décoré de plumes

et panaches), le scutum quadrangulaire (à l'origine,

le bouclier samnite se rétrécit vers le bas, en

goulot de bouteille), une ocrea (jambière) à

la jambe gauche, celle qui s'avance sous le bouclier. L'abdomen

est protégé par un large ceinturon, le balteus,

et le bras droit par un manchon de cuir, ou d'écaille ou

de mailles de métal (manica). Il est armé

d'un glaive court (gladius), parfois remplacé par

une lance. Le but est de protéger les parties du corps

où les blessures sont handicapantes, et de laisser nues

celles où elles sont paralysantes (bras, jambes, poitrine).

8.4.4. Gaulois

Vers la même époque que le «samnite»,

est apparu le «gaulois» (gallus) qui

a lui aussi conservé ses armes nationales (casque, bouclier

probablement hexagonal ou oblong) et la longue épée

celtique à bout arrondi, qui ne frappe que de taille. Une

arme idéale pour trancher les mailles du filet du rétiaire.

8.4.5. Secutors, provocators et hoplomaques

Au début de l'Empire, le «samnite» disparaît

tandis qu'émergent de nouvelles armes : le secutor

et le provocator issus de lui, et enfin l'hoplomaque.

L'hoplomaque est une variante du thrace, mais il a remplacé

la sica, arme courte, par la lance, arme longue : il s'oppose

traditionnellement au thrace. Nous les avons décrits plus

haut.

Déjà connu au temps de Cicéron, le provocator

est identique au samnite sauf l'épée longue, une

spatha qui ne permet que des coups de taille (5.

Il porte une protection de poitrine, un cardiophylax qui

fait songer aux anciens guerriers samnites.

Enfin le secutor - qui «poursuit» le rétiaire,

lequel combat en fuyant et harcelant - tend à remplacer

le mirmillon contre son adversaire naturel, le pêcheur de

poissons. Le handicap du lourd scutum samnite du secutor

est compensé par son casque fermé, mais dépourvu

d'aspérités où pourraient s'accrocher le

filet. |

| |

|

Le samnite (samnes)

et les armaturæ dérivées : le

secutor et le provocator |

|

| |

8.4.6. Contra

retiarius

A noter qu'on connaît un autre type d'adversaire du rétiaire

: le contre-rétiaire (contra retiarius),

qui manie une arme longue (lance avec un fer en croissant de lune

pour trancher les rets), porte un casque et une chemise de mailles

qui descend jusqu'à mi-cuisse, mais n'a pas de bouclier

(6).

C'est la lance contre le trident, la chemise de mailles contre

le filet de pêcheur... on voit l'intérêt de

la combinaison.

Le contra retiarius est, avec le crupellarius,

l'andabata et le scissor, un rare exemple de gladiateur

portant cuirasse de mailles ou d'écailles. Ces gladiateurs

cuirassés (7)

ne comptent pas parmi les plus abondamment attestés dans

l'iconographie !

8.4.7. Rétiaires

Armé du trident, du filet et du poignard, le rétiaire

est certainement le gladiateur le plus connu et le plus facilement

identifiable. Cette armatura, qui apparaît dans le

courant du Ier s. av. n.E., est en tout point exceptionnelle car

elle ne relève ni des parmulati ni des scutati.

Tout armement défensif a été sacrifié

au profit de sa légèreté, de sa mobilité,

de sa rapidité. Il combat tête nue - sa protection

de bras gauche, le galerus, étant prolongée

au niveau de l'épaule par un large plateau qui lui protège

le visage -, sans bouclier ni ocrea, et utilise des armes,

filet et trident, qui ne sont jamais utilisées ailleurs

que dans l'arène, alors que l'on voit que les autres armaturæ

sont d'inspiration militaire. Contrairement au thrace, au samnite

ou au gaulois, gladiateurs contemporains de son apparition, le

rétiaire n'est pas un gladiateur «ethnique».

Selon certains auteurs, le rétiaire aurait été

l'arme la moins appréciée, d'où que c'était

souvent lui qui devait faire le bourreau à l'heure méridienne,

en égorgeant certains condamnés à mort. Mais

comme il est parfois représenté portant une tunique,

on a également supposé que cette arme était

appréciée des auctoritas (gladiateurs libres),

ce qui ne laisse pas de nous étonner attendu que ses armes

n'étaient pas celles d'un citoyen honnête.

|

| |

|

| |

8.4.8. D'autres

encore...

Vous suivez toujours ?

En fait, la catégorisation des armaturæ est

très complexe. Les représentations figurées

(lampes à huile, stèles, graffitis, etc.) en offrent

une infinie variété qui peut s'expliquer tant par

l'évolution de l'arme dans le temps ou fonction des moyens

du bord, que par la fantaisie : certains gladiateurs excellant

dans diverses spécialités pouvaient sans doute être

tentés de modifier leur armement en fonction de leurs préférences.

Les faire coïncider avec les textes ou l'iconographie n'est

pas une sinécure.

Il n'empêche que

les équipements étaient relativement standardisés

et que dans Gladiator, l'impressionnante panoplie de Tigris

(casque [8]

et protèges épaules en têtes ou pattes de

tigres) était assez improbable. Autant imaginer le gladiateur

«Fulgor» en costume du superhéros Flash Gordon

(comme aime à le rappeler Brice Lopez) !

Du dimachère, on peut seulement

conjecturer qu'il avait deux coutelas (machæra).

Du scissor on

sait que, démuni de bouclier, il avait une épée

dans la main droite, la gauche se terminant par un manchon garni

d'une lame en demi-lune, pour trancher le filet du rétiaire

(Remarque d'Eric Teyssier : «Quant au scissor il

repose sur une seule et unique mention épigraphique sans

aucune représentation assurée. Je reviens sur ce

problème dans mon livre et je pense qu'il faut plutôt

identifier le gladiateur au manchon à demi-lune à

l'arbelas... une spécialité de la gladiature

orientale... rien à voir avec la Gaule.») |

| |

|

Un gladiateur cuirassé

assez spectaculaire : le scissor, tel que représenté

sur la stèle de Myron,

et sa reconstitution à Bliesbrück, en 2005,

par ACTA-Expérimentation |

|

| |

L'andabata

était entièrement cuirassé et combattait

en aveugle, relié à un autre andabata par une corde.

Assez curieusement, Ridley Scott et les costumiers de Gladiator

confondront l'andabata

avec une sorte de «super»-mirmillon.

(Remarque d'Eric Teyssier : «L'andabata est

une distraction comique qui n'a pratiquement pas laissé

de trace, rien en tout cas après le milieu du Ier ap. J.-C.»)

Le crupellarius

est un gladiateur qui ressemble furieusement à l'andabata

: le rebelle éduen Sacrovir voulut faire d'eux la troupe

de choc de son armée. Mais leur technique spécifique,

adaptée au duel dans l'arène, n'offrait que des

désavantages sur le champ de bataille. Il suffisait de

les culbuter pour les rendre impuissants !

Certain auteurs ont cependant voulu les rapprocher, puisque Gaulois,

des mirmillons lesquels, bien au contraire, étaient très

légèrement armés - pas de protection de bras

ni de jambes, encore moins du torse.

(Remarque d'Eric Teyssier : «Quant au crupelarius,

il n'est connu que par une seule et unique mention dans Tacite

(sous Tibère) et la seule représentation connue

(une statuette de la Fère) n'est pas assurée quant

à son attribution.») |

| |

8.5.

Les armaturæ à l'écran

La plupart des films méconnaissent les armaturæ,

qu'il s'agisse de superproductions soignées comme le Spartacus

de Kubrick ou de séries Z comme le remake de La

révolte des gladiatrices (1973), The Arena (2001)

tourné en Russie. Dans ce dernier film, qui semble se passer

au IIe s. de n.E., l'on voit combattre des barbares en casques

à cornes, des femmes en justaucorps garni de plaques de

métal et cotte de maille, avec bouclier, glaive surdimensionné

de légionnaire et sans casque, et surtout - la cerise sur

le gâteau - un rétiaire lourdement cuirassé,

et affublé d'un casque médiéval prolongé

par des mailles - la négation même de sa spécificité.

Dans Gladiator on voit une spectaculaire épée

à deux lames divergentes et au maniement improbable. Dans

Gladiator encore, comme dans le récent Pompéi

(Paolo Poeti), des gladiateurs manient double hache, massue ou

fléau d'armes : toutes espèces d'armes aucunement

attestée dans nos sources antiques !

|

|

|

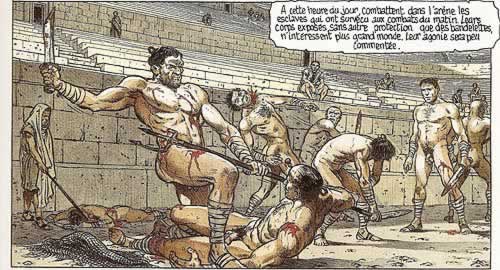

Gladiateurs combattant «nus»,

toute l'ambiguïté d'un terme signifiant aussi

bien «intégralement nu» que «peu

vêtu» ! (Philippe Delaby (d.) et Jean Dufaux

(sc.), Murena

- La pourpre et l'or, 1997) |

|

| |

Dans son roman, Howard

Fast parlait de gladiateurs nus, qui se battaient armés

d'un simple coutelas : conservant l'idée, le film de Kubrick

leur concédait un petit bouclier... à peine plus

large que le poing, un glaive de légionnaire (mais de n'est

pas une faute, en -70), une manica correctement positionnée

sur le bras droit, mais pas de casque. En revanche, le rétiaire

Draba est, lui, correctement équipé (trident, filet,

manica sur le bras gauche), quoiqu'il lui manque le galerus

et le poignard. Il est vrai que le film se justifie d'un combat

privé et du caprice d'une riche visiteuse qui souhaite

voir les hommes se battre nus. Quarante ans plus tard, se souvenant

du roman, Delaby et Dufaux démarreront leur BD Murena

par un combat au finish d'une bande de gladiateurs entièrement

nus, osant ce que le cinéaste n'avait fait qu'esquisser

(9).

Les deux documents qui suivent illustrent les erreurs les plus

banales. |

|

|

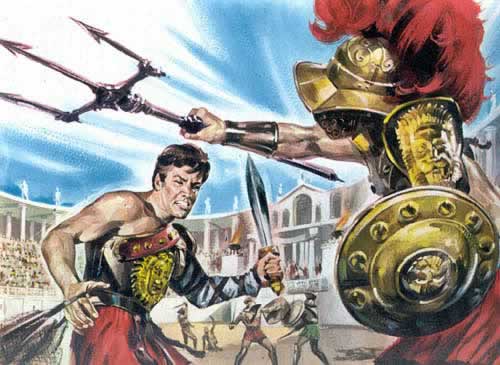

| |

Dessin publicitaire pour

Les esclaves les plus forts du monde

(Soit deux gladiateurs au premier plan, de gauche

à droite : A et B;

deux gladiateurs au deuxième plan, de gauche

à droite : C et D;

trois gladiateurs au troisième plan, de gauche

à droite : E, F et G.) |

| 1. |

Tous sans exception portent

la manica sur le bras gauche qui tient un petit

bouclier rond ou rectangulaire (parma), ce qui

est une erreur sauf dans le cas de C, qui est

un rétiaire. Seul le rétiaire porte la

manica sur le bras gauche, qui tient le filet,

mais il lui manque ici le galerus. |

| 2. |

A, B et C

arborent le cardiophylax (plaque sur la poitrine),

accessoire peu fréquent. Seuls les provocatores

portent parfois une protection de poitrine, mais les

provocatores sont des scutarii (boucliers

longs) et l'on n'en voit aucun ici (10). |

| 3. |

A porte une unique

ocrea haute de thrace, mais sur la mauvaise jambe

: il ferait mieux de la permuter avec sa manica

(qui doit aller au bras droit). L'ocrea unique

est toujours sur la jambe gauche, celle qui s'avance

sous le court bouclier. L'erreur de l'accessoiriste

provient du fait que le maître d'armes du film

ne semble pas avoir compris le principe de l'escrime

avec bouclier : c'est le bouclier, donc le côté

gauche du corps, qui se porte en avant. Exactement le

contraire de l'escrime contemporaine. |

| 4. |

Enfin G, est un parmularii

(thrace ?) qui brandit un trident : ce n'est pas son

arme, mais peut-être l'a-t-il prise à un

rétiaire vaincu. |

|

|

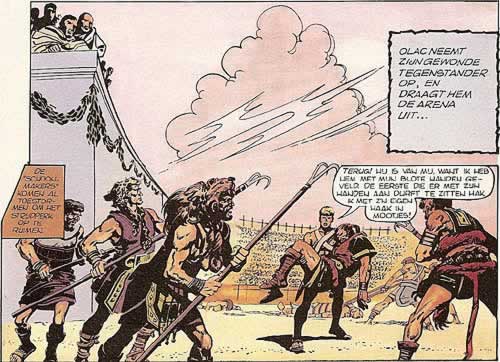

Dessin publicitaire pour La fureur des

gladiateurs

Le combattant de gauche est assez cocasse : c'est un rétiaire,

puisqu'il tient un filet de sa main droite, tandis que sa

gauche (manica correctement positionnée, mais

pas de galerus !) brandit un glaive surdimensionné.

Sa cuirasse est, par contre, une véritable hérésie

plus particulièrement sur un rétiaire, qui

est un combattant léger.

Son opposant, à droite, non seulement porte une manica

au même bras que sa parma, mais en plus un

galerus, qui non seulement ne lui sert à rien

parce que trop petit, mais en outre - s'il était

de dimensions correctes - ferait double emploi avec son

casque. |

|

| |

8.6.

Qui sont les gladiateurs ?

Il faut distinguer d'abord les condamnés à mort

(noxii ad gladium damnati) des gladiateurs proprement dits.

Les guerres de l'Antiquité appellent, souvent, le massacre

systématique des vaincus. Ainsi, sur le champ de bataille,

les Assyriens aimaient à empiler en pyramides les têtes

de leurs ennemis, à tapisser les murs des villes rebelles

de la peau de leurs chefs écorchés vifs. Les Athéniens

réduisirent en esclavage les femmes et les enfants de Mitylène,

leur alliée rebelle, massacrèrent les mâles

aptes à porter les armes et émasculèrent

les jeunes garçons. Et les Syracusains laissèrent

mourir de faim dans les Latomies les Athéniens du corps

expéditionnaire fait prisonniers.

Lors du triomphe de leurs généraux, les Romains

- quant à eux - exhibaient les chefs ennemis, avant de

les étrangler (ou, plus rarement, de les gracier) et faisaient

périr dans l'arène leurs meilleurs guerriers, obligés

de s'entre-tuer. Les «armes ethniques» de la gladiature

(Samnites, Gaulois, Thraces) tirent de là leur origine,

à côté des «armes techniques»

(mirmillons, rétiaires, hoplomaques, venatores...).

Toutefois, ces prisonniers de guerre massivement condamnés

à mort n'étaient pas de vrais gladiateurs : un gladiateur

est un combattant - esclave désigné ou volontaire

libre, peu importe - spécialement entraîné

pour exécuter des performances dont l'issue peut être,

parfois, mortelle. Mais comme ils sont adroits et coûtent

très cher, la mise à mort du vaincu n'est pas une

fin en soi, même si la foule des spectateurs réputés

avides de sang attend fébrilement cet instant privilégié

où la carotide tranchée, celui-ci expulsera son

sang à gros bouillons.

On a retrouvé à Pompéi,

annoté par un tifosi, un programme de munera

(11),

| |

THRACE-MYRMILLON |

|

| Victoire |

Pugnax, de l'école néronienne |

3 victoires |

| Mort |

Murranus, de l'école

néronienne |

3 victoires |

| |

HOPLOMAQUE-THRACE |

|

| Victoire |

Cycnus, de l'école julienne |

8 victoires |

| Epargné |

Atticus, de l'école

julienne |

14 victoires |

| |

ESSÉDAIRES |

|

| Epargné |

Publius Ostorius |

51 victoires |

| Victoire |

Scylax, de l'école julienne |

26 victoires |

qui nous apprend que sur trois duels, deux virent le vaincu épargné,

un seul eut une issue fatale, et encore opposait-il des débutants

n'ayant qu'un modeste palmarès de trois victoires chacun.

8.6.1. Ne pas confondre...

On n'a pas eu le temps de former aux règles du ludus,

d'incorporer dans une armatura ces condamnés raflés,

prisonniers de guerre opposés en combats gregatim

- les Daces et les Suèves d'Octavien, les Bretons de Claude,

les Juifs de Titus. C'étaient des vaincus destinés

à mourir, qui se battirent avec leurs armes nationales.

Mais ce n'étaient pas de vrais gladiateurs, formés

en vue de performances spécifiques. Du reste, on distinguera

les damnati ad ludum, qui sont des combattants ennemis,

des damnati ad bestias qui sont plutôt des sujets

rebelles. Ainsi les transfuges romains repris par Paul Emile après

la bataille de Cynoscéphale furent voués à

être piétinés par les éléphants.

Il est clair également que, lorsque par une naumachie Claude

inaugura les travaux d'assèchement du lac Fucin, on n'attendait

pas des 19.000 condamnés à mort qu'ils fassent démonstration

d'une escrime savante et codifiée, sous le contrôle

d'un arbitre. C'est sous la menace des balistes des prétoriens

qu'ils se constituèrent en flottes des «Rhodiens»

et des «Siciliens», fortes de douze trirèmes

chacune, et se prirent à l'abordage. Bien que ce spectacle

soit décrit à la suite d'une série d'anecdotes

relatives à l'attitude de Claude vis-à-vis des gladiateurs

(SUÉT., Claude, XXI), il est évident que

ceux-ci n'en étaient pas dans le sens technique du terme.

Il ne s'agissait que de liquider un lot de captifs considérés

comme dangereux, rien de plus. Le plus drôle c'est que ce

furent eux qui saluèrent Claude de la fameuse phrase «Have

imperator, morituri te salutant», dont on

a fait - à tort - la salutation rituelle des gladiateurs.

8.6.2. Sportifs de haut niveau

Bien sûr, de ces lots on peut toujours extraire quelques

intéressants sujets sociopathes, aptes à se soumettre

à la rude discipline du ludus, qui recevront ultérieurement

le même entraînement que les hommes libres «volontaires

sous contrat» (les auctoritas...). Ceux-là

seront, alors, de vrais gladiateurs. Dans l'arène, ils

combattront avec un armement spécifique, en général

des coutelas plutôt que des glaives ou spatha, selon des

règles (lex pugnandi) soumises au jugement d'un

arbitre. Quintilien nous a conservé l'écho des discussions

passionnées des afficionados, qui rappelle notre

escrime moderne : «Le coup du gladiateur appelé

«seconde» [= riposte] devient «tierce»

[= riposte à la riposte] si le premier coup n'était

pas destiné qu'à provoquer l'attaque adverse et

même «quarte» si la feinte a été

répétée deux fois» (QUINTILIEN,

Institution oratoire, V, XIII, 54).

Entourés par des entraîneurs, masseurs, diététiciens,

ces «sportifs de haut niveau» chercheront à

épuiser leur adversaire en lui infligeant des blessures

superficielles, jusqu'à obtenir sa soumission, comme le

rappelle Georges Ville : «Il s'agissait, non de dominer

techniquement un adversaire, mais d'acculer un homme à

demander lui-même qu'on décidât délibérément

de sa vie ou de sa mise à mort.»

C'est alors, et alors seulement, que le peuple donnant ses

suffrages tentera d'influencer l'éditeur des jeux qui seul

a pouvoir de décision. Celui-ci songe avec mélancolie

à la perte financière que représente la mise

à mort de ce combattant malchanceux; en même temps,

il songe à sa popularité et se trouve tenté

de se rallier à l'avis général. «Ure

!» («Brûle le !»), crie-t-on aux lorarii

pour qu'ils stimulent au fer rouge un combattant trop timide.

«Habet» ou «Hoc habet» («Il

en a»), souligne-t-on lorsque l'un d'eux a pris un mauvais

coup. Mais lorsque le vaincu, ayant jeté son bouclier,

tend l'index de la main gauche (12,

c'est l'hallali : «Jugula !» («Egorge-le

!»), s'il a été en dessous de tout, ou «Mitte

!» («Qu'il s'en aille !»), s'il a courageusement

combattu.

8.6.3. Des athlètes gras ?

Les gladiateurs étaient des athlètes surentraînés,

surveillés par des diététiciens. L'image

romantique prolongée par le cinéma nous a campé

des gladiateurs à la musculature noueuse et grand mangeurs

de viande.

Il n'y a sans doute pas grand-chose à retenir de la thèse

soutenue par ces anthropologues autrichiens - Karl Grossschmidt,

médecin-légiste, de l'Institut autrichien d'archéologie

et Fabian Kanz, de l'Institut de chimie analytique de l'Université

de Vienne) - qui étudièrent les squelettes de 70

gladiateurs exhumés à Ephèse, et selon qui

«les analyses effectuées tendent à prouver

qu'ils se nourrissaient principalement d'orge, de haricots et

de fruits secs». Selon eux, la méthode dite de

«micro-analyse des éléments» permet

de déterminer, grâce à une sonde nucléaire,

les concentrations en éléments chimiques contenus

par les ossements, et ainsi déduire quelles proportions

de poisson, viande, céréales et fruits composaient

le régime alimentaire du défunt. Un régime

composé de viande et de légumes laisse des traces

équilibrées de zinc et de strontium, alors qu'un

régime végétarien est dénoncé

par une haute teneur en strontium et une faible teneur en zinc.

Selon ces spécialistes, les gladiateurs romain étaient

donc gras, peut-être délibérément,

pour compenser l'absence d'armure en protégeant par un

matelassage graisseux leurs organes vitaux contre des lames effilées

comme des rasoirs. Resterait à prouver l'efficacité

de ce genre de protection; est-on seulement certain qu'il s'agissait

bien des restes de gladiateurs ?

8.6.4. Récompenses

Le gladiateur vainqueur exécute la sentence éventuelle,

puis reçoit une palme (parfois une couronne de lauriers).

«Le gladiateur victorieux, écrit J. Carcopino,

était récompensé séance tenante.

Il recevait des plats d'argent chargés de pièces

d'or [præmium] et de cadeaux précieux et,

ses présents dans la main, il traversait l'arène

en courant, sous les acclamations de la cavea.» Parfois

un glaive de bois (rudis) était offert au vainqueur

(rudarii) ce qui signifiait qu'il était définitivement

libéré de son obligation de combattre. Il pouvait

alors se choisir une nouvelle vie, ou rester dans le monde de

l'arène comme instructeur (doctor). Nombre de rudarii...

choisissaient de rempiler, comme ce Flamma aux 21 victoires qui,

quatre fois libéré, se réengagea quatre fois.

8.6.5. Les collèges funéraires

Une note amusante pour conclure. Nous avons vu que la formule

«Ave Cæsar, morituri te salutant» ne

fut prononcée qu'une seule fois, à l'occasion d'une

naumachie sur le lac Fucin, opposant plusieurs milliers de prisonniers

de guerre. La réponse évasive de l'empereur Claude

suggéra aux condamnés qu'ils étaient graciés

- aussi refusèrent-ils de combattre. Ce qui nous renvoie

au parodique Deux heures moins de quart av. J.-C., quand

le mirmillon Michel Constantin - porte-parole de ses camarades

- refuse de se battre «pour des raisons syndicales»...

Au delà de l'anachronisme délibéré

voulu par Jean Yanne, il faut considérer qu'en fait, les

premiers «syndicats» - en l'occurrence des collèges

funéraires -, furent bel et bien inventés par les

damnés de l'arène.

En effet, tandis que des valets retournaient au râteau le

sable ensanglanté, des comparses armés d'un maillet

et déguisés en Hermès Psychopompe (13)

ou en Charon (14), frappent

les morts sur le front pour s'assurer de leur décès.

La profession ne jouissant d'aucune considération sociale,

les gladiateurs s'étaient en conséquence organisés

en collèges funéraires afin de s'assurer, par leurs

cotisations, une sépulture décente ! Leurs cadavres

sont alors évacués en civière par les libitinarii.

Et ce sont les carcasses des simples condamnés à

morts qui sont traînés vers les égouts au

moyen de crochets de fer.

|

| |

|

Armés de leurs crocs de fer, les libitinarii

s'apprêtent à déblayer l'arène

des cadavres qui l'encombrent

(Don Lawrence, Olac the Gladiator)

|

|

| |

Le succès du Gladiator

de Ridley Scott a incité la BBC à consacrer aux

gladiateurs un docufiction essayant de retracer avec quelqu'objectivité

ce que fut exactement la vie des professionnels de l'amphithéâtre

(Les Gladiateurs,

Tilman Remme).

|

| |

|

Dans Roma, Federico

Fellini rend hommage aux péplums de son enfance.

Attention : cette photo d'exploitation est en couleur, mais

dans le film les séquences reconstituées par

le Maître sont en noir et blanc

|

|

| Suite… |

|

NOTES :

(1) Lors d'une de ses exhibitions,

Brice Lopez (ACTA-Expérimentation)

nous a fait une démonstration très convaincante

quant à l'escrime du thrace. - Retour

texte

(2) J. DUBOIS, Ludi et Circenses.

I. Les combats de gladiateurs, Bruxelles, Le Cimier, 1978.

- Retour texte

(3) Cf. GOLVIN & LANDES,

op. cit., p. 161. - Retour texte

(4) Le thrace a un casque à

larges bords (comme les mirmillons et les samnites), ouvert

ou fermé, souvent surmonté d'une ou deux plume(s)

ou d'un griffon. On connaît par une statuette en ivoire

(poignée de couteau pliant trouvé à Italica

(Seville, Espagne), à l'effigie d'un certain Senilus)

un porteur d'un casque plus particulier, en forme de griffon

dont les ailes déployées remplacent les larges

bords. Casque de parade, peut-être ? Il porte de hautes

jambières, et ses cuisses sont entourées de fasciæ

(lanières de cuir).

Le thrace a un petit bouclier carré (parma), mais

les jambières (ocreæ) sont facultatives.

- Retour texte

(5) C'est Jacques Dubois (Lvdi

et circenses. I. Les combats de gladiateurs, Bruxelles,

Le Cimier, 1978) qui dote le provocator d'une épée

longue (laquelle en fait est plutôt l'arme du gallus).

Eric Teyssier et Brice Lopez (op.

cit.) ont toutefois prouvé qu'au Ier s. de n.E.

les glaives surdimensionnés ont, dans l'arène,

disparus au profit des dagues. - Retour

texte

(6) Cf. GOLVIN & LANDES,

op. cit., p. 166. - Retour texte

(7) Il y a aussi le provocator, avec

son petit cardiophylax. - Retour

texte

(8) Avec un masque facial rétractable,

d'un type inconnu des Romains qui pourtant connaissaient les

casques à masque humain métallique amovibles.

- Retour texte

(9) Et ils publieront un erratum

à ce sujet, dans l'album suivant. - Retour

texte

(10) Les quelques boucliers rectangulaires

que l'on voit sur ce dessin sont tellement petits qu'on hésiterait

à les considérer comme scuti. Il faut toutefois

relativiser : dans les films des années '60, le scutum

des légionnaires est à peine plus grand que ceux

qu'on voit ici. Sous l'influence de l'archéologie expérimentale,

cette tendance est en train de s'inverser et, de l'Astérix

de Claude Zidi à Gladiator, le scutum romain

a enfin des dimensions correctes. (Sauf qu'à l'époque

de Jules César, les légionnaires étaient

tout autrement équipés que dans les «Astérix»

life). - Retour texte

(11) C.I.L., 2508; MAU-KELSEY,

p. 217-219 - cité par R. ETIENNE, La vie quotidienne

à Pompéi, Hachette, 1966, p. 438. - Retour

texte

(12) L'index de la main droite pour

le rétiaire (dont le bras et la main gauche sont entièrement

recouverts par la manica). - Retour

texte

(13) Hermès conduisait aux

Enfers les âmes des défunts. - Retour

texte

(14) Le nocher du Styx. Ou encore

Dis Pater (Pluton). Ces figures masquées apparaissent

au Ier s. de n.E., ou seulement au IIe s. - Retour

texte

|

| |

|

|