|

|

|

|

JANVIER

- FEVRIER 2006

Page

2/2

| PAGE

PRECEDENTE :

- 4 janvier 2006

- 4 janvier 2006

- 7 janvier 2006

- 23 janvier 2006

SUR CETTE PAGE :

- 30 janvier 2006

- 30 janvier 2006

- 2 février 2006

|

|

|

|

| |

|

| |

| 30 janvier 2006 |

| PEPLUMS

ROUMAINS : POMPÉE, DOMITIEN, TRAJAN, DÉCÉBALE

ET BUREBISTA |

| Michel

Puttilli a écrit : |

| |

| Même

si je ne me suis pas manifesté depuis la rentrée

scolaire, je reviens régulièrement sur le

site pour d'éventuelles nouveautés. Une

question : aurais-tu connaissance d'un film que j'ai vu

une seule fois il y a très longtemps et qui racontait

un épisode de la conquête de la Dacie. Je

suis incapable de dire si le film se déroulait

à l'époque de Trajan (j'imagine que oui);

en revanche il me semble qu'on voyait un début

de scène de bataille où les légionnaires

romains frappaient longuement leur bouclier avec leur

glaive en poussant une énorme clameur. Et je suis

presque sûr que Marie-Josée Nat était

de la distribution. |

| |

| |

| RÉPONSE

: |

| |

Les

Guerriers

Le film en question s'appelle en France et en Belgique

Les Guerriers (Dacii, 1966); c'est une

coproduction franco-roumaine tournée dans les

Studios de Bucarest, avec Georges Marchal, Pierre Brice

et Marie-José Nat.

|

Dans Les

Guerriers (Sergiu Nicolaescu, 1966), ignorant

ses propres origines daces, le jeune Severus

(Pierre Brice) pousse l'empereur Domitien à

la guerre. Sur la terre de ses aïeux, l'officier

romain trouvera l'amour sous les traits de la

princesse barbare Meda (Marie-José Nat),

fille du roi Décébale

|

Réalisé par Sergiu Nicolaescu, bien connu

des amateurs de films épiques, notamment la télésuite

Guillaume le Conquérant, ce film se passe

sous Domitien - emp. 81 à 96 de n.E. - et retrace

la résistance du roi dace Décébale

(Amza Pellea). Décébale est en Roumanie

un peu comme Vercingétorix en France, Boudicca

en Angleterre, Ambiorix en Belgique ou Arminius en Allemagne.

Un compositeur roumain lui a même consacré

un opéra homonyme (Gheorghe DUMITRESCU, double

album vinyle 33t LP réf. STM-ECE 0978, 0979,

Electrecord, Roumanie) et aussi une dramatique (Liliana

ZENNE et Mihai EMINESCU, disque vinyle EXE 01473, Electrecord,

Roumanie).

On sait en fait très peu de choses sur cette

conquête de la Dacie (1).

La plupart des détails ethnologiques «meublant»

le film Dacii sont, en fait, puisés dans

Hérodote, auteur antérieur de près

de six siècles à Domitien et à

Trajan. Ainsi : la description des sacrifices humains

à Zalmoxis (HDT., IV, 94); le message non-écrit

envoyé par Décébale au général

romain (un rat, une grenouille, un oiseau et cinq flèches

- qui, chez l'historien grec, est envoyé par

un roi scythe au conquérant perse, Darius) (HDT.,

V, 130-133), etc. La situation du jeune prince dace

qui s'offre volontairement en sacrifice pour aller plaider

la survie de son peuple auprès du dieu Zalmoxis

semble un emprunt au personnage de Ménœcée

dans Les Phéniciennes d'Euripide.

|

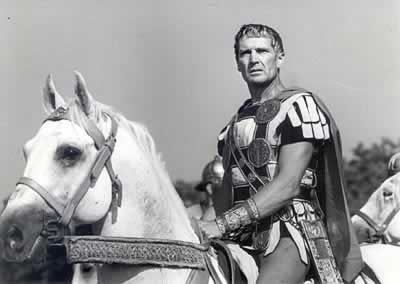

Ame damnée

du perfide empereur Domitien (György Kowacs),

le général Fuscus (Georges Marchal)

est prêt à toutes les vilenies

pour assujettir la Dacie et ses mines d'or

|

Le Tyran (La colonne trajane)

Il existe une «suite», produite en collaboration

avec CCC Filmkunst (Berlin), réalisée

deux ans plus tard par Mircea Dragan et qui se passe

à l'époque de la conquête par Trajan

(selon les pressbook roumain, l'action est censée

se dérouler entre 106 et 114), Le Tyran

(Columna [titre original]; Der Tyrann

[AL], La Colonna di Traiano [IT). Avec Richard

Johnson et Antonella Lualdi. Le tyran en question est

le gouverneur romain Tiberius mis en place par Trajan

(Amedeo Nazzari), et perçu comme tel par les

Daces vaincus. Sa première mission est de mettre

hors d'état de nuire le roi Décébale

(Amza Pellea) qui a pris le maquis avec quelques fidèles.

Mais quand arriveront de nouveaux envahisseurs barbares

(goths ?, ou peut-être déjà les

slaves, en filigrane ? - le temps est fortement contracté

dans cette fable patriotique), Daces et Romains se serreront

les coudes pour résister à l'ennemi commun

et accoucher de la nouvelle identité nationale

: la Roumanie. Ca finit par beaucoup de morts...

La version distribuée en France par Univers-Galaxie

Film assez discrètement dans quelques villes

de province était singulièrement raccourcie

(92' au lieu des 148' du métrage original). Les

amateurs de musique de film n'ont pas manqué

de remarquer que la BO lorgnait vers Elmer Bernstein

(On the Waterfront) et Alex North (thème

de la barque, dans Cléopâtre).

|

Dans Le

Tyran / La Colonna di Traiano (Mircea Dragan,

1968), nous assistons à la naissance

de la civilisation roumaine, îlot latin

dans l'océan slave, par la fusion des

premiers habitants, les Daces, avec le conquérant

romain

|

Burebista

Enfin, un troisième péplum roumain,

dans les années '80, se nomme Burebista. The

Iron and the Gold (Gheorge Vitanidis, 1980). Jamais

vu, celui-là. Il raconte l'«histoire»

de Burebista, le roi Dace contemporain de Pompée

et de Spartacus. Dans la Dacie du Ier s. av. n.E., donc,

d'anciens compagnons du «Christ marxiste»

Spartacus - vaincu en -71 par Crassus et Pompée

- ont trouvé refuge auprès de Burebista

et son peuple, à qui ils ont enseigné

la haine de l'esclavage. Par cette réalisation,

la République socialiste de Roumanie entendait

commémorer le 2050e anniversaire de sa fondation.

Ce film était le deuxième d'une série

de films socialistes édifiants destinée

à redorer le blason du régime de Ceaucescu.

Deux ans plus tôt, en effet, l'Etat roumain avait

tenu à tordre le cou à Dracula, le sulfureux

héros de l'Universal et de la Hammer dont les

apparitions dans les films gothiques décadents

occidentaux avaient de quoi exaspérer ses concitoyens,

aux yeux desquels il était toujours apparu comme

un héros national.

(Vlad l'Empaleur, ou La vraie vie de Dracula

(1978) était mis en scène par Doru N_stase

(1933), assistant de Nicolaescu pour Les guerriers

(1966) et La dernière croisade (Michel le

Brave) (1970), et qui, en 1968, avait coréalisé

pour la partie roumaine des coproductions comme Kampf

um Rom et les trois adaptations de Fenimore

Cooper (The prairie, The Last of the Mohicans

et Lake Ontario).)

|

L'acteur roumain Amza

Pellea incarne le premier roi dace connu par une

inscription : Byrebista, allié de Pompée

en -48 (Burebista. The Iron and the Gold,

Gheorge Vitanidis, 1980) |

En fait d'histoire, Byrebista n'est qu'un nom sur une

stèle, unique inscription nous révélant

que le roi dace Byrebista, après la victoire

de Pompée sur César à Dyrrachium

(-48), délégua au triumvir vainqueur un

ambassadeur (anonyme dans l'inscription, mais le film

de Vitanidis le nomme Acornion), chargé

de négocier la reconnaissance de l'Etat dace,

en échange de sa collaboration matérielle

à l'effort militaire du parti aristocratique

romain. Faisant marche sur la Thessalie afin d'opérer

sa jonction avec les troupes de Scipion, Pompée

rencontra à Héracleia (auj. Monastir),

«un habitant de Dionysopolis (2),

que le roi des Daces Byrebista (avait envoyé)

pour le saluer et lui manifester toute sa bienveillance

pour la cause que l'imperator défendait»

(3).

Cette diplomatie, conséquence prudente (et inquiète)

du succès des armes du Romain, nous est connue

par cette seule inscription, dont voici la traduction

:

«Envoyé comme ambassadeur par le roi

Byrebista auprès de Cneius Pompée, fils

de Cneius, imperator romain, et ayant rejoint celui-ci

dans la région d'Heracleia sur le Lycus, en Macédoine,

non seulement celui-ci s'acquitta des négociations

entreprises pour le roi, en attirant à celui-ci

la bienveillance des Romains, mais il mena à

bonne fin les négociations les plus avantageuses

pour sa patrie; en résumé, se dévouant

corps et âme en toutes circonstance et occasion,

ne reculant devant aucune dépense de sa fortune

personnelle et prenant à sa charge un certain

nombre des frais de la cité, il manifesta le

plus grand zèle pour le salut de sa patrie»

(4).

Byrebista est ainsi, sans aucun doute, le plus ancien

roi dace attesté par l'histoire. Mais hors ce

qui vient d'être dit, les événements

qui marquèrent son règne nous sont donc

inconnus. Le champ est donc libre pour construire une

fable sur l'Age d'Or pré-romain, contrepoids

de la Dacia Felix romaine.

Le Dernier des Romains / Pour la conquête

de Rome

Un quatrième péplum germano-roumain a

déjà été largement traité

sur ce site, mais ne concerne pas la Dacie (CLICK).

Le gladiateur magnifique

Hors ces trois films, les Italiens n'ont guère

parlé de la Dacie que dans Le gladiateur magnifique

(1965), qui se passe sous «Galeno», Gallien

: un gladiateur dace nommé Hercule (Mark Forest),

aide les Romains à repousser l'invasion de la

Dacie par les Huns (!). C'est n'importe quoi, puisque

sous le règne de Gallien (253-268), c'étaient

les Goths qui menaçaient les frontières

de l'Empire. Les Huns n'ont fait leur entrée

dans l'Histoire romaine qu'au siècle suivant,

talonnant les Goths. Sans doute les scénaristes

d'Al Bradley, alias Alfonso Brescia, ont-ils pensés

que les uns étaient plus photogéniques

que les autres ! Gallien est interprété

par un acteur rondouillard et sympathique que je n'ai

pu identifier. Mais Mark Forest devra compter avec la

perfidie d'un cruel préfet du prétoire

nommé «Zuddo» dans les sources italiennes,

et «Juddo» en français... Le roi

des Daces n'est pas mieux partagé, puisqu'il

répond au patronyme... assyrien... de Nabonido

!

NOTES :

(1) «Les

sources littéraires et épigraphiques

relatives aux guerres entre Daces et Romains de 101-102

et 105-106 apr. J.-C., ont un caractère épisodique,

fragmentaire et incohérent, ne permettant pas

de reconstituer sous forme d'une narration continue

et détaillée l'ensemble des événements.

«En échange, deux monuments - la

Colonne Trajane de Rome et le Monument triomphal

«Tropæum Traiani» d'Adamclisi

nous présentent, dans leur langage spécifique,

le cours des événements, avec bien des

détails. Mais cette narration est faite en

images et non en mots; donc, pour devenir accessible,

elle doit être traduite, soumise à une

exégèse, car les événements

ne peuvent être connus d'autres sources.

«Ce laborieux travail d'analyse et d'interprétation

remonte à la Renaissance; mais il a acquis

un aspect méthodique avec la publication systématique

des reliefs de la Colonne, au début de ce siècle»,

Radu FLORESCU, Decebal et Trajan, op. cit.,

n. 17, p. 14. - Retour texte

(2) Ville de

la Mésie inférieure, sur le Pont-Euxin

(aujourd'hui Baltschik). - Retour

texte

(3) J. VAN

OOTEGHEM, Pompée le Grand, bâtisseur

d'empire, Académie Royale de Belgique,

XLIX, 1954, p. 617.- Retour texte

(4) G. DITTENBERGER,

Sylloge Inscriptionum Græcarum, I, 2e

éd., Leipzig, Hirzel, 1898, p. 549, lignes

32-43, - cité par VAN OOTEGHEM, ibidem,

qui renvoie également à M. GELZER, Pompeius,

Munich, Bruckmann, 1949, p. 249. - Retour

texte

|

| |

| |

|

|

|

| |

| 30 janvier 2006 |

| «BLEU»

DES BRETONS... |

| Hervé

a écrit : |

| |

Je

découvre avec admiration ton stupéfiant

dossier sur Arminius...

l'histoire antique n'a décidément pas

de secrets pour toi ! Et je constate que tu as aussi

potassé Kleist et Grabbe.

Cela dit, j'ai une question

qui me tarabiscote : comment dénominer la population

celte de Grande-Bretagne à l'époque de

l'occupation romaine (les Pictes ou Calédoniens

mis à part). Le terme le plus fréquent

que je trouve dans les ouvrages historiques est Britons,

parfois Brittons (un ou deux «t» ?). Les

«Brettones» dont parle Bêde occupaient

le territoire au sud de l'Ecosse et jusqu'au pays de

Galles. Boadicée,

la fameuse reine des Icenis, était «brittonne».

Quel est l'avis du spécialiste à ce propos

? |

| |

| |

| RÉPONSE

: |

| |

Bof, l'Histoire antique

n'a pas de secrets pour moi ? Mais si ! Mais si ! C'est

ça, justement, qui est stimulant... Mais c'est

vrai qu'on s'y sent de plus en plus à l'aise

au fil de nos découvertes, de nos lectures, de

nos recherches. J'ai lu Kleist en traduction, mais pas

Grabbe. Stefan

Mischer - coréalisateur du film de 1993-1995

- m'a été d'une très grande utilité

pour parler de son film. C'est un homme charmant, et

très coopératif. Quant à Varus...

ça fait quinze ans, sinon davantage, que je répète

à qui veut l'entendre que si j'avais quelque

talent de réalisateur, et si l'on m'offrait de

pouvoir tourner n'importe quel sujet de mon choix...

ce serait la bataille de la Forêt de Teutberg.

Mais rassure-toi, je n'ai rien d'un réalisateur

de film. A chacun son métier. Tous, vous l'avez

échappé belle ! Cela dit, j'en apprends

tous les jours sur Varus et Arminius; ils n'ont pas

fini de me réserver des surprises...

Pour les insulaires de la (Grande-)Bretagne... j'écrirais

«Bretons», tout simplement. Britons, Brittons

etc. sont des orthographes anglo-saxonnes. Le premier

nom donné par les Grecs - Pythéas de Marseille,

IIIe s. av. n.E. - à la Bretagne insulaire fut

«île d'Albion» à cause des

falaises blanches (PLINE, H.N., IV, 102; de albus,

blanc, du moins chez ses commentateurs latins comme

AVIENUS, Ora Maritima, 112, qui parle de ses

habitants, les Albiones). L'île était surtout

peuplée de populations ibères hostiles,

et de quelques groupes celtiques venus du continent

qui les repoussèrent vers le nord de l'île.

Ces Celtes, dans leur langue, nommaient les sauvages

qui se peignent le corps «les Brithénès»

- du celtique brith («bariolé»)

- d'où le nom de Britanni, «[l'île

des] Hommes peints», dont les Romains - traduisant

dans leur langue - feront «les Pictes» (latin

picti, «peints»). Les Pictones du

Poitou, mentionnés par César, leur étaient

probablement apparentés, reliquat picte resté

sur le continent.

Voilà pour l'origine du nom de «Breton»

ou «Brit(t)on»; le mot est celte, et à

l'origine désigne les Pictes, avant d'englober

l'ensemble des habitants de l'île, y compris ces

Celtes qui auraient (?) eux aussi fini par s'enduire

le corps de guède, teinture bleue d'origine végétale

- mais là je ne suis pas trop sûr. Il y

a, je le crains, amalgame. Ca serait intéressant

de vérifier chez les historiens romains si, copiant

leurs ennemis, les Celtes de Bretagne se peignaient

le corps en bleu - ou si c'était uniquement une

coutume des Pictes [Ibères]. Je crois que les

épisodes bretons de Væ Victis, la

superbe BD de J. Mitton, ont versé dans le cliché

quand ils montrent l'héroïne bretonne le

corps peint en bleu. La faute à BraveHeart

?

Jules César, dans La Guerre des Gaules,

désigne l'île comme étant la Britannia,

la Bretagne (II, 4, 14; III, 8, 9; IV, 20, 21, 22, 23,

27, 28, 30, 37, 38; V, 2, 6, 8, 12, 13, 22; VI, 13;

VII, 76), et ses habitants les Britanni (IV,

21; V, II, 14, 21), parmi lesquels il distingue, bien

sûr, diverses tribus qu'il énumère

au chapitre 21 du livre V : les Ancalites, d'origine

belge (Nord du Berkshire et la partie occidentale du

Middlesex ?), les Bibroques (forêt d'Anderida,

comtés actuels de Surrey et de Sussex, ainsi

que l'Ouest du comté de Kent et un peu du Hampshire

et du Berkshire), les Casses (voisins des Trinovantes;

localisation indéterminée - V, 21), les

Cénimagnes (voisins des Trinovantes; comtés

de Norfolk et de Cambridge) et les Trinovantes

(ou Trinobantes) (comtés de Suffolk et d'Essex).

Un siècle plus tard, les historiens de la conquête

sous Claude énuméreront les Dumnonii

de la Cornouaille, les Demetæ du Pays de

Galles et les Gangani, les Ordovices,

les Silures et les Deceangli; les Carvetii,

les Setantii, les Cornovii (de Deva),

les Dobunni (de Glevum), les Durotriges

sur la rive méridionale de la Seven; les Belgæ

et Atrebates; les Regenses, les Cantiaci

du Kent (Rutupiæ, Dubris [Douvres]); les Trinovantes

(Camulodunum); les Catuvellauni (Verulamium,

Londinium, Durobrivæ); les Iceni de l'East

Anglia (Venta); les Coritani, les Parisi,

les Gabrantovices et, enfin, les Brigantes

(Eburacum [York]) - pour se limiter à l'énumération

des tribus en deça du mur d'Hadrien. Tels étaient

les anciens Bretons. Au-delà du mur vivaient

les Pictes et les Calédoniens.

Bref. Le mot «Breton» me paraît

tout-à-fait adéquat pour désigner

les insulaires. En fait, ce sont ces Bretons insulaires

- principalement de la Cornouaille - qui, aux Ve-VIIe

s., chassés de leur île par les Saxons

et les Angles, s'établirent sur le continent

dépeuplé et donnèrent le nom de

«Bretagne» à l'Armorique. |

| |

| |

|

|

|

| |

| 2 février 2006 |

IL

Y A LA LÉGENDE, ET IL Y A LES FAITS HISTORIQUES

(À PROPOS DU CLADES VARIANA ET DU «DERNIER

DES MOHICANS») |

| Alexis

a écrit : |

| |

| Dans

votre relation du massacre des trois légions de

Varus (Die Hermannsschlacht),

vous donnez des précisions qui ne figurent dans

aucun des quatre textes fondateurs que, par ailleurs,

vous faites figurer en Appendice de votre étude.

Par exemple, le fait que les Chérusques vainqueurs

trient les prisonniers par origine ethnique, et réservent

à chaque groupe un sort différent (l'esclavage

pour les Romains, la mort pour les Germains, l'indulgence

pour les Celtes); de même vous montrez les prisonniers

romains obligés de passer sous le joug et de fouler

au pied leurs aigles... |

| |

| |

| RÉPONSE

: |

| |

Dans mon étude sur

Alexandre,

j'avais aimé mettre le film d'Oliver Stone en

perspective avec celui d'Oliver Hirschbiegel, Der

Untergang, sorti à peu près la même

semaine. Les guerres de l'Antiquité étaient

inexpiables. De nos jours, on peut négocier un

échec par sa reddition, et espérer recouvrer

sa liberté une fois la guerre finie. C'était

impensable autrefois (et même jusqu'il n'y a pas

si longtemps encore). Un peuple qui s'engageait dans

la guerre jouait son va-tout. C'était la victoire

ou la mort. La mort physique sur le champ de bataille;

la mort sociale comme prisonnier de guerre vendu comme

esclave; la mort de la nation par extermination. Pendant

la Seconde Guerre Mondiale, les Japonais - conformément

à leur code d'honneur, le bushido - considéraient

que les prisonniers européens qui s'étaient

rendus, qui sans vergogne aucune avaient survécu

à leur défaite, ne méritaient aucune

espèce de considération, n'avaient à

jouir d'aucun droit humain. Et à la fin de la

guerre, Staline tint à récupérer

les anciens prisonniers russes qui, évadés,

avaient rejoint la Résistance française

et continué le combat. Un soldat soviétique

ne se rend pas; malgré leur bravoure dans la

Résistance, ces anciens prisonniers retour dans

leur patrie furent durement traités (exécutés

ou déportés en Sibérie). C'est

pour nous choquant. Mais seulement pour nous, ainsi

interpellés que nous sommes, dans notre petit

confort bien douillet ! Lorsque les Carthaginois envoyèrent

comme ambassadeur à Rome, le consul Attilius

Regulus qui s'était rendu avec sa légion,

celui-ci déconseilla aux Sénateurs d'accepter

les désavantageuses conditions proposées

par Carthage. Accepter pour gagner quoi ? Récupérer

un consul qui avait été vaincu, des légionnaires

qui se s'étaient rendus à l'ennemi...

? Ca n'en valait pas la peine. L'épisode de Regulus

s'est-il réellement déroulé de

la manière dont Tite Live l'a raconté

? En tout cas, il correspond à l'idée

que les Romains se faisaient d'eux-mêmes et de

leur virtus : un Romain ne se rend pas. Point.

Imaginez...

J'ai introduit la description de la défaite de

Varus - en m'appesantissant sur le sort de ces hommes

tombés vivants entre les mains des Chérusques

- par le mot : «Imaginez...»

Et j'ai imaginé, emmêlant les informations

prodiguées par Florus, Velleius Paterculus, Dion

Cassius et Tacite, avec les probabilités de toutes

les guerres, les constantes de toutes les batailles

perdues. A Diên Biên Phu, les Viêt-minhs

séparèrent les Français des Africains.

A ces derniers il fut expliqué que la victoire

communiste était aussi la victoire de tous les

peuples colonisés opprimés. Lors de la

reconstitution de la chute du camp retranché,

quelque jours après l'événement,

tirailleurs algériens et tabors marocains furent

invités à endosser des uniformes de parachutistes

pour être filmés par la propagande, les

actualités du cinéaste soviétique

Karmen. Comme peuples-frères «trompés

par les colonialistes», les Africains furent relativement

mieux traités par les vainqueurs. Il n'en alla

pas de même pour les «fantoches»,

les paras vietnamiens du «Bawouan» dont

le destin reste mystérieux - furent-ils exécutés

séance tenante par leurs compatriotes, ou rééduqués

dans des camps de travail ? Je n'ai pas réussi

à le savoir. Toujours est-il qu'ils ne furent

pas rendus avec les autres prisonniers français.

La guerre civile est la plus cruelle des guerre, c'est

bien connu. Mais Jules César n'aurait pas agi

très différemment. Ainsi, après

la chute d'Alésia, le proconsul «mit

à part les prisonniers éduens et arvernes,

pensant essayer de se servir d'eux pour regagner ces

peuples, et il distribua les autres à l'armée

entière, à titre de butin, à raison

d'un par tête» (G.G., VII, 89).

Par calcul politique, César rendit aux puissants

peuples éduens et arvernes environ vingt mille

des leurs - mais il vendit comme esclaves les autres

prisonniers, ou il les livra en butin à ses légionnaires.

A Uxellodunum, excédé par cet ultime sursaut

de résistance gauloise, il fut moins magnanime,

faisant trancher la main (ou seulement le pouce ?) à

des milliers de prisonniers.

En 107 av. n.E., l'Helvète Divico avait de

même fait passer sous le joug les légionnaires

du consul C. Cassius Longinus, vaincus. Or Tacite signale

expressément, à propos d'Arminius, les

«insultes [par lesquelles] son orgueil

outragea les enseignes et les aigles» (TAC.,

Hist., I, 61).

Mais j'ai résisté à la tentation

de montrer le plus haut gradé des Romains prisonniers,

le préfet du camp Céionus, brûlé

vif dans une cage d'osier. Vérification faite

dans ma documentation, ce type de supplice est certes

bien signalé chez les Celtes, mais pas chez les

Germains. Dans le doute, on s'abstient. Je me suis donc

abstenu. J'ai également résisté

à l'envie d'en «remettre une couche»

en m'inspirant les mutilations que les Sioux infligeaient

aux cadavres des Tuniques bleues (la colonne

Fetterman (1866), les hommes de Custer à Little

Big Horn (1876)) : éviscération, membres

tailladés, doigts coupés, yeux crevés

etc., sans oublier l'inévitable scalpage, toutes

joyeusetés qui n'avaient rien à envier

à ce que la populace romaine avait fait subir

vivants à M. Marius Gratidianus, un neveu

du grand C. Marius, et à quelques autres après

la victoire des syllaniens à la Porte Colline

: membres rompus, extrémités tranchées,

nez, langue, oreilles, yeux arrachés... Après

avoir été décapités, leurs

corps furent traînés avec un croc jusqu'au

Tibre, où ils furent jetés. Les têtes

furent exposées au Forum, jusqu'à ce que

la décomposition les rende méconnaissables.

Ce genre d'atrocité fut assez courant, pendant

la guerre civile.

Je n'ai pas voulu montrer les Germains plus cruels qu'ils

ne l'étaient; du reste, si les Romains avaient

été vainqueurs, ils auraient fait la même

chose qu'eux, à leur manière, mais pareil...

Mon intérêt pour le sort des vaincus

tombant entre les mains des vainqueurs, dès lors

soumis à leur discrétion me vient de l'enfance,

sans doute de la lecture du Dernier des Mohicans

et du récit du massacre de la colonne du colonel

Monro (Munro, dans le roman) par les Hurons. Aussi des

événements de l'ex-colonie belge dans

les années '60, dont les échos furent

la toile de fond de mon adolescence. Des camarades de

classe rapatriés, dont la famille avait tout

perdu. Tout, et le reste... Jack Cardiff (Le dernier

train pour le Katanga / Two Mercenaires, 1966) et

Michael Mann (Le dernier des Mohicans, 1993)

en ont fixé des images inoubliables, insupportables

parfois plus par ce qu'elles suggèrent que par

ce qu'elles montrent. La jungle, la forêt (lucus)

sont les espaces privilégiés de toutes

les abominations, les lieux des rites les plus effroyables

et sanguinaires - d'où le titre sarcastique donné

à ce dossier, «L'aventure est dans la forêt.»

Le massacre de Fort William-Henry

Le 10 août 1757, lendemain de leur reddition,

le lieutenant-colonel George Monro chevauchant en tête,

la colonne anglo-américaine forte de 2.400 âmes,

femmes et enfants compris - l'essentiel étant

constitué par ce qui restait des 2.372 soldats

britanniques de la garnison initiale (1)

- sortit de Fort William-Henry. James Fenimore Cooper

arrondit leur nombre à 3.000. En échange

de leur promesse formelle de ne plus reprendre les armes

contre la France avant 18 mois, les Anglais en retraite

avaient conservés leurs drapeaux et fusils, et

même un canon, mais ne possédaient pas

de munitions. Deux cents Français armés

les escortaient vers Fort Edward, qui ne purent évidemment

pas grand chose contre 1.800 Hurons en délire,

leurs «alliés». Ce fut l'arrière

de la colonne qui eut le plus à souffrir : un

régiment du Massachusetts, la milice du New Hampshire

et des civils. Les Hurons voulaient délester

les vaincus de leurs bagages, et se bornèrent

sans doute à tuer ceux qui leurs résistaient.

S'ils massacrèrent et scalpèrent pour

le fun quelques dizaines de personnes, arrachant

des bras maternels des enfants en bas-âge qu'ils

fracassèrent contre les rochers, ils n'étaient

nullement idiots et - instruits par l'exemple d'Oswego

- préféraient faire des prisonniers (environ

six cents) pour en tirer rançon. Loin de faillir

à l'honneur - et contrairement à ce qu'affirme

Fenimore Cooper -, Montcalm risqua sa vie pour arracher

les Anglais aux griffes rapaces de ses Hurons. A la

demande du marquis français et de ses officiers,

les Peaux-rouges relâchèrent tout de suite

quatre cents de leurs captifs. Ce n'est pas pour rien

que Montcalm avait dit un jour, de ses supplétifs

indiens difficiles à gérer, «qu'il

valait mieux les avoir comme amis que comme ennemis».

Plus tard le gouverneur de la Nouvelle-France, Pierre

Rigaud de Vaudreuil réussira encore à

leur en racheter un certain nombre. Comment expliquer

à nos «nobles» frères rouges,

qui ne sont que des instruments, que la vie d'un chrétien

blanc - fut-il un ennemi - aura toujours à nos

yeux plus de valeur que la leur, pitoyables sauvages

? En fait, la vraie motivation des Hurons était

le pillage, dont ils avaient été frustrés

par le gentlemen agreement - nous étions

à l'époque de la guerre en dentelles,

n'est-ce pas ? -, conclu entre le marquis de Montcalm

et le colonel Monro, ce «héros au regard

si doux», le papa des charmantes Alice et Cora,

qui avait déposé les armes après

seulement trois jours de bombardement par l'artillerie

française. Mais nul féroce Magua n'arracha

de la poitrine son cœur palpitant au brave papy

«double-scalp», qui survécut à

l'échauffourée puisqu'à la tête

de ses troupes il pénétra dans Fort Edward

quatre jours plus tard, le 14 août.

Certes, on a en son temps parlé de 1.500 tués,

mais ce chiffre exagéré (qui trouve sa

source, sans doute, dans le fait qu'un grand nombre

d'hommes mirent parfois plusieurs semaines à

regagner les lignes anglaises) a, depuis, été

sérieusement revu à la baisse. Entre 69

et 184 personnes seulement auraient été

tuées par les indiens ivres d'alcool.

En fait, selon un témoignage, on ne découvrit

dans la forêt que... trente corps, auxquels il

faudrait ajouter quatre (ou dix-sept) autres Anglais

sur les soixante-dix malades ou blessés restés

entre les mains des Français, qui devaient être

libérés une fois rétablis - et

qui, en fait, furent les premiers pillés et assassinés.

Un missionnaire présent, le Père Roubaud,

assista à la boucherie et décrivit un

guerrier «brandissant une tête humaine,

ruisselante de sang, qu'il déclara être

le plus beau trophée qu'il pouvait espérer.»

Des armes, des munitions, des vêtements, de la

nourriture, du rhum, voilà ce qui intéressait

les indiens.

Selon l'étude la plus récente et la

plus approfondie sur le sujet, des 2.308 soldats qui

ont quitté le Fort William-Henry ce jour d'août,

1.783 avaient rejoint Fort Edward au 31 août,

et 217 autres réapparurent encore avant la fin

de l'année. Comme Monro lui-même, quatre

jour après le drame, n'en avait ramené

que 500, incluant des civils, femmes et domestiques,

il apparaît assez clairement que nombre d'entre-eux

se sauvèrent dans les bois et s'y cachèrent,

pour ne réintégrer les lignes anglaises

que beaucoup plus tard et par leurs propres moyens,

tandis que d'autres étaient capturés puis

libérés. Selon un bilan établi

l'année suivante, seulement 308 soldats furent

définitivement considérés comme

tués ou disparus. Et sans doute nombre de ceux-ci

- pour une raison ou une autre - avaient-ils purement

et simplement déserté.

Voilà donc l'exemplum parfait, qui doit

nous faire relativiser le désastre de Varus.

Oui, les Germains ont massacré et supplicié...

les officiers romains. Mais la troupe fut réduite

en esclavage - du moins ceux qui s'étaient rendus

-, et si quelques-uns réussirent à fuir,

d'autres furent plus tard rachetés...

Bien sûr, il faut comparer ce qui est comparable.

Les Hurons voulaient seulement dépouiller les

2.400 membres de la colonne anglaise, des réguliers

et les miliciens américains aux cartouchières

vides; et leur attaque dura trois heures, gênée

par la présence des deux cents Français

de l'escorte. La magie de la littérature, le

talent de Fenimore Cooper en a fait un massacre général,

et l'échauffourée a accédé

à la stature de massacre emblématique.

Arminius, quant à lui, désirait vaincre

une armée d'au moins 15.000 hommes en état

de se défendre (20.000 individus ou davantage

en incluant les accompagnateurs, femmes, enfants, esclaves,

marchands, etc.), et l'attaqua trois jours d'affilée.

Mais ne nous acharnons pas sur le mythe. Le film de

Michael Mann reste, tout de même, un sacré

bon film, et le roman dont il a été tiré

un incontournable classique de la littérature

d'aventure.

NOTES :

(1) Selon le

colonel Monro, les forces régulières

britanniques - siège et embuscade confondues

- auraient perdu 129 hommes, tués ou blessés.

Il convient d'y ajouter les miliciens américains

et les civils qui, en vérité, à

l'arrière de la colonne, furent les plus éprouvés.

Mais les mathématiques militaires sont les

mathématique militaires, n'est-ce pas ? Monro

les évalue à quatre officiers et environ

quarante hommes tués, et autant de blessés.

Le Père Roubard évalue ces pertes à

«à peine plus de quarante ou cinquante»

tués. Selon un autre témoin, «près

de trente carcasses, seulement, ont été

retrouvées...» ce qui n'exclut pas

la possibilité qu'un certain nombre de blessés

mortellement touchés auraient pu s'éloigner

pour ne pas être achevés, ou que des

corps eussent été enlevés afin

d'être mangés. - Retour

texte

|

| |

| |

|

|

|

|