|

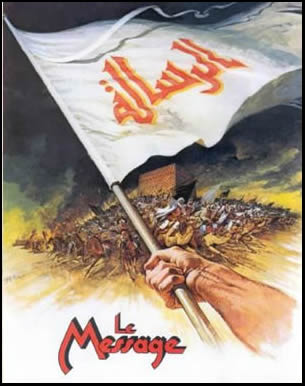

LE MESSAGE [The Message / Al Rissalah] (G.B./U.S.A./Lybie/Koweit - 1976) |

|

| Francis Moury a testé pour nous le DVD du Message,

que nous reproduisons ici avec l'aimable autorisation de DVDrama.com Ce film raconte la fondation de l'Islam par Mahomet au VIe s. En ces temps d'intégrisme et de radicalisation, alors que La Passion de Mel Gibson fait un malheur à l'écran, cette réédition s'imposait. L'occasion aussi de signaler la sortie de deux petits opuscules très intéressants : L'Islam des interdits d'Anne-Marie Delcambre (Desclée de Brouwer, 2003) - docteur en civilisation islamique, l'auteur en démontre l'incapacité à se remettre en question - et un dossier hors-série du Nouvel Observateur, «Les nouveaux penseurs de l'Islam» (HS 54, avril-mai 2004) - lequel, dénonçant l'imposture intégriste, laisse entrevoir une possible conciliation avec la modernité. |

Le Message, un film de Mustapha Akkad

par Francis Moury

Un coffret digipack 3 DVD 9 - Zone 2 PAL édité en octobre 2003 par Opening, distribué par GCTHV.

Durée : 171' (V.A.I.) + 198' (V.A.) - Format d'encodage : 2.35 compatible 16/9 - Son : v.f. DD5.1 + v.f.mono + v.anglaise stéréo 2.0 + v.arabe stéréo 2.0 - Suppléments & livret.

1) IMAGE

Belle restauration dans l'ensemble pour la version anglaise originale sous-titrée et/ou doublée en français. Beaucoup plus de défauts sur la copie chimique de la version arabe utilisée pour le transfert numérique. Celui-ci redonne une seconde vie au film dans les meilleures conditions : gestion des contrastes, nuances de couleurs admirablement respectées dans les plans d'ensembles impressionnants tournés au Maroc et dans le désert libyen. Le début du film, identique dans les deux versions, donne relativement le ton pour la suite du point de vue la qualité générale : moins de lissage, plus de grain, une copie beaucoup plus abîmée dans la version arabe et un peu moins de luminosité semble-t-il même si une définition numérique tout aussi soignée. Bel encodage en 2.35 compatible 16/9 pour toutes les versions mais on aurait préféré un pur 16/9. La note ci-dessous s'applique par défaut et par générosité à la plus belle des copies techniquement parlant : celle en v.f. DD5.1. On regrette que la v.arabe s.t.f. n'ait pas bénéficié d'un nettoyage et d'une restauration identiques.

2) SON

Choix très vaste puisque le film a été conçu dès le départ par son producteur-réalisateur pour être tourné en deux versions - anglaises (internationale) et arabes - avec un casting différent : la meilleure piste techniquement parlant est la v.f. remastérisée en DD5.1. Sont aussi proposées une v.f. mono, une v.anglaise stéréo 2.0 s.t.f. et une v.arabe stéréo 2.0 s.t.f. que nous recommandons de visionner et d'écouter tant elle est rafraîchissante et intéressante : les inflexions, le jeu dramatique en sont différents et permettent de s'immerger dans le berceau linguistique et culturel original.

3) INTERACTIVITÉ

Le menu principal est encodé 16/9 sur un beau fond éclairé d'une flamme vive, écrit en français et en arabe. Si on choisit un menu, il s'inscrit dans la langue choisie automatiquement mais les autres titres restent inscrits dans la seconde langue. Bel effort d'union linguistique qui reflète le souci de connaissance et de compréhension des cultures qui a animé Akkad lui-même tout du long. Le commentaire musical des menus provient d'une des mélodies composées par Jarre pour le film. Navigation est intuitive et agréable. La sérigraphie elle-même reprend l'affiche du film, écrite en arabe pour le DVD comportant la v.arabe s.t.f. et écrite en français pour le DVD comprenant les autres versions :

1) Le film : pour voir le film immédiatement sur le DVD sérigraphié en français comme sur le DVD sérigraphié en arabe.

2)Versions: pour choisir entre les trois pistes sonores offertes : les deux v.f. et la v.anglaise.s.t.f. sur le DVD sérigraphié en français. Cette option est absente par définition du DVD présentant la version arabe s.t.f.

3) Chapitrage : 29 § titrés, inanimés, non sonorisés sinon par la musique du menu principal prélevée sur la belle partition de Maurice Jarre. Remarque sur la sélection d'un chapitre : sur le DVD sérigraphié en arabe contenant la version arabe tout comme sur celui sérigraphié en français, le passage d'un chapitre à l'autre s'effectue non pas en cliquant sur la flèche droite mais sur celle de gauche. Idem pour le passage en ordre ascendant d'un écran de 6 chapitres au suivant.

4) Bonus : séparés sur un 3e DVD, ils comportent 3 sections :a) Making-of du Message : Format 4/3 et extraits 2.35 compatibles 4/3, v.o.s.t.f., durée :46'. Ce premier supplément est remarquable. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs que nous ayons jamais vu. Il restitue parfaitement les conditions de tournage, fournit une grande masse d'informations et permet au producteur-réalisateur et aux principaux techniciens de donner leur propre témoignage, leur propre vision du film. Passionnant de bout en bout : dressage des animaux, difficultés inattendues de la prise de son dans le désert, conception du film comme rencontre et transmission d'une culture aux autres, etc. Les explications reprises dans le livret imprimé en proviennent pour une bonne part mais il contient bien des informations (d'ordre esthétique et dramatique, notamment) que vous ne trouverez pas dans ledit livret. L'image est relativement bien conservée et les extraits du film ne sont bien sûr pas recadrés : normal puisque c'est Akkad lui-même qui l'a produit en 1976. Il respecte son propre travail. Les auteurs du bonus en dessous peuvent en prendre de la graine.

b) Documentaire sur le péplum religieux : format 1.85, v.o.s.t.f. et extraits de films américains comme italiens tournés en Cinémascope 2.35 pour la plupart recadrés voire parfois carrément flous ! Durée : 50'. Produit aux USA en 2002 ce documentaire est médiocre. Seules les précisions fournies de première main sur le tournage de Ben Hur (1959 version Wyler), Spartacus (1960 version Kubrick), Iphigénie et Gladiator sont intéressantes. Les commentaires historiques et critiques sont en revanche navrants. Bien entendu, pas un mot sur le fait que Gladiator soit une variation avérée de La chute de l'Empire romain d'Anthony Mann, film pourtant mentionné plusieurs fois à ses côtés sans que le lien soit établi. Pour la Xème fois, on nous montre l'infographiste devant son écran nous expliquant comment le forum du Colisée fut reconstitué par image de synthèse mais il ne faut pas attendre de lui qu'il ait vu le film d'Anthony Mann. Nous renvoyons donc le lecteur intéressé par la comparaison historique et thématique des deux films à notre propre commentaire posté sous le test du DVD zone 1 ou zone 2 (plutôt zone 2 si nos souvenirs sont bons) du film de Scott. Les commentaires sur le second âge d'or italien du Péplum (1953-1965) - qu'on fait débuter en 1958 avec Le Fatiche di Ercole [Les travaux d'Hercule] (Ital. 1957) alors qu'il a commencé dès 1953 avec Spartaco [Spartacus] (Ital. 1953) de Riccardo Freda voire même 1952 avec La Regina di Saba de Pietro Francisci - sont particulièrement lamentables. Ce n'est d'ailleurs même pas par amour esthétique ou historique pour le film de 1957 réalisé par Pietro Francisci, photographié par Mario Bava et interprété par Steve Reeves et Silva Koscina qu'on lui fait inaugurer le Second âge d'or : les commentaires émis sur ce chef-d'œuvre sont en effet d'un mépris sans borne. Une telle attitude appliquée à près de 150 films européens tournés par certains des plus grands cinéastes italiens de l'époque comme Cottafavi, Freda ou Bava, est impardonnable. Aucune mention, bien entendu, de Fabiola (Ital. / Fr. 1948) d'Alessandro Blasetti alors que c'est un péplum religieux majeur : ils ne savent probablement pas que le film existe ! La critique blonde qui se pose en érudite du Premier âge d'or du Péplum (1910-1923) en nous commentant vaguement D.W. Griffith et G. Pastrone semble ignorer, pour sa part, l'existence des films de Mario Caserini et Enrico Guazzoni antérieurs et postérieurs aux deux seuls qu'elle connaisse de cette époque : Intolérance et Cabiria. La raison pour laquelle on a inclus ce supplément au DVD des bonus semble bel et bien être la présence d'Irène Papas dans le casting de la version anglaise du Message. L'actrice a en effet joué dans Iphigénie de Cacoyannis. Convenons que son témoignage et celui du réalisateur concernant leur vision de la tragédie grecque sont intéressants (d'ailleurs pas tant que ça, tout compte fait) mais sans rapport direct avec Le Message. Notons enfin que les commentateurs de ce documentaire ne sont pas crédités au générique : c'est très bien ainsi. Seuls les témoins directs (Charlton Heston concernant Ben Hur par exemple) y sont intéressants et apportent quelques informations authentiques parfois passionnantes : Kubrick voulait éventuellement se créditer à la place de Dalton Trumbo au générique de Spartacus, ce qui indigna Kirk Douglas ; Kubrick était par ailleurs cordialement détesté par la majorité de l'équipe technique du film qu'il dirigeait, etc...

c) Filmographies : des acteurs Anthony Quinn et Irène Papas, du compositeur Maurice Jarre. Elles sont bien faites mais l'ensemble est très insuffisant étant donné la variété du casting. Rien sur Michael Ansara pourtant remarquable et quelques autres acteurs de la version anglaise et rien sur les stars de la version arabe.

|

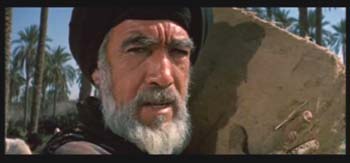

Anthony Quinn incarne Hamza, le «lion du désert» |

Résumé du scénario

Histoire de la naissance de l'Islam depuis la révélation accordée à Mahomet en 610/611 jusqu'au pèlerinage d'adieu à la Mecque où il meurt le 8 juin 632 : constitution de la nouvelle communauté, rédaction du Coran, persécutions, combats grandioses et sanglants menés par Hamza, le «lion du désert», contre les armées des marchands qui faisaient commerce des idoles autour de la Kaaba, exil à Médine et construction de la première mosquée, institution du culte, conversions d'anciens persécuteurs comme Abou Sofyan, trève et rupture de trêve jusqu'à la grande «trêve de 10 ans». C'est alors seulement que trois cavaliers - envoyés par Mahomet - vont demander aux souverains des trois autres parties du monde connu à l'époque - empire romain, empire perse, empire byzantin - de se convertir. Telles sont les sources historiques de la dernière religion universelle monothéiste apparue en notre ère et pratiquée par plus de 700 millions de fidèles en 1976.

Hind : version arabe (Mouna Wossef [Wasif ?]) et version internationale (Irène Papas) |

4) CRITIQUE

Sorti à Paris le 8 juin 1977 et apparemment déjà dans ses 3 versions : française, anglaise (créditée d'une durée de 180' par les sources de l'époque) et arabe (créditée d'une durée de 210'), on doit se féliciter de la réédition en DVD d'une telle œuvre.

D'abord d'un point de vue d'histoire du cinéma puisque Le Message est un beau - et parfois très beau - film à grand spectacle dont le tournage fut colossal, se rattachant directement au «péplum» historico-religieux du point de vue esthétique, passe très rarement à la télévision et n'était plus disponible depuis longtemps en vidéo : il sera ainsi accessible à une nouvelle génération de cinéphiles.

Ensuite d'un point de vue culturel non moins évident : l'histoire des religions est encore moins connue des lycéens que l'histoire de la philosophie enseignée dans la seule classe de Terminale. Et pour cause : elle n'est pour sa part pas enseignée du tout dans les écoles publiques. Et les écoles privées religieuses n'enseignent en général en détail qu'une seule religion : la leur, et nettement moins celles des autres. Ce n'est donc, bien souvent, que par le biais des bibliothèques personnelles ou collectives, par le biais aussi de projections de films vus sur divers support que telle ou telle religion pourra être, sinon bien connue, au moins approchée. Or, si la Bible - aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament - a naturellement très souvent été illustrée dans l'histoire du cinéma occidental, il n'en est pas de même des textes sacrés des autres religions en vigueur dans le monde actuel. Dans le cas de l'Islam, la lacune ne laissait pas de surprendre, d'autant qu'il s'agit d'une religion monothéiste cousine de celles les plus connues et/ou pratiquées en France et en Occident, reliée directement au texte biblique dans son ensemble. Conscient de cette regrettable négligence, mais aussi par souci apologétique et prosélyte légitime du point de vue d'un croyant sincère, Moustapha Akkad, syrien d'origine (il est né à Alep en 1935) installé aux USA et futur producteur exécutif d'Halloween [La nuit des masques] (USA 1979) de John Carpenter ainsi que de tous les Halloween postérieurs, a voulu y remédier d'une manière définitive. On peut dire que, pour le spectateur français totalement ignorant de l'Islam, la vision de Le Message constitue une initiation rigoureuse et exacte à cette religion d'une part, un spectacle cinématographique esthétiquement et dramatiquement riche et passionnant d'autre part.

|

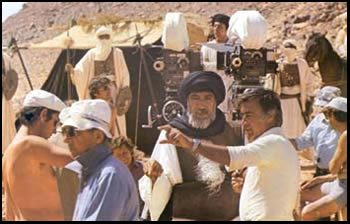

Moustapha Akkad et Anthony Quinn, scène de tournage |

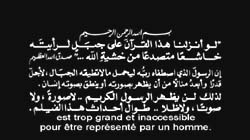

Du premier point de vue, le doute n'est semble-t-il pas

permis puisque le producteur-réalisateur Akkad a fait parapher

chaque page de son script par les plus hautes autorités religieuses

de l'Islam, autorités créditées au générique

d'ouverture des deux versions. Notons qu'Hollywood avait plusieurs fois

songé, selon Akkad, à adapter le sujet mais avait toujours

échoué en raison du problème cinématographique

premier de toute tentative du même ordre : l'interdiction religieuse

de représenter charnellement Mahomet. Une fois la difficulté

tournée par l'emploi décidé de la caméra

subjective, le scénario fut écrit en deux ans par un scénariste

anglo-saxon et trois scénaristes arabes puis approuvé

par les autorités religieuses consultées. Du point de

vue de la connaissance de l'Islam, il semble qu'il faille naturellement

préférer la version arabe. Les acteurs arabes connaissent

en effet bien mieux que leurs homologues occidentaux les nuances psychologiques

et historiques des rôles qu'ils doivent incarner puisqu'on les

leur a enseignés dès leur plus jeune âge. En revanche,

certains rôles secondaires - comme celui du marchand yéménite

découvrant avec stupéfaction les étals abandonnés

des commerçants de Médine pendant la prière et

à qui Hamza annonce fièrement que Dieu les garde pendant

que les hommes le prient ou comme celui de Washi, le guerrier noir à

la sagaie précise - sont bien sûr presque équivalents

dramatiquement, sinon physiquement, dans les deux versions.

Quant à la valeur esthétique et dramatique purement cinématographique

de Le Message, elle varie suivant qu'on visionne la version anglaise

«internationale» et son casting de stars émérites

bien connues du public occidental ou qu'on visionne la version arabe

au casting totalement inconnu du même public. Celle-ci est plus

longue, plus «exotique» aux yeux d'un spectateur ignorant

du cinéma arabe en général. La comparaison est

passionnante et deux univers nous sont restitués. La rencontre

entre un univers arabo-musulman un peu occidentalisé et un univers

arabo-musulman originel provoque parfois certaines ruptures de ton qui

peuvent suprendre mais qui sont toujours savoureuses. Akkad confirme

d'ailleurs dans son entretien que les acteurs concurrents dans le même

rôle s'entendirent très bien et que leur jeu s'enrichit

finalement de leur constante comparaison qui fut une source d'émulation.

La version anglaise internationale comme l'arabe sont calibrées

au millimètre afin de s'ajuster en fonction des attendus psychologiques,

des conventions narratives en vigueur dans les deux cinématographies.

D'une façon générale, Akkad explique la durée

supérieure de la version arabe par le surcroît de «poésie»,

la plus grande lenteur de diction aussi, qui caractérisent tout

film arabe. Ce qui est poésie pour les uns pourra assez facilement

apparaître comme théâtralité excessive pour

les autres - et réciproquement d'ailleurs. Ne pas tomber dans

le piège, donc, et regarder avec sympathie la version de laquelle

on se sentira la plus éloignée : on en ressortira riche

d'une connaissance d'autrui toujours bienvenue et intéressante.

Même si le «Lion du désert» incarné

par Anthony Quinn (surnom de Hamza qu'il ne faut pas confondre avec

le titre homonyme français d'exploitation du film de guerre Le

Lion du Désert réalisé par Akkad avec le même

Quinn deux ans plus tard en 1978 [1])

emportera évidemment l'adhésion spontanée du spectateur

occidental, qu'il ne néglige pas pour autant l'interprétation

d'Abdalla Gaït, idem pour la Hind composée par Irène

Papas dans la version anglaise, par Mona Wasif dans la version arabe,

etc. De toute évidence, c'est bien la version arabe qui doit

être la plus proche de la réalité mentale et historique

qu'Akkad a voulu restituer. Elle est d'une fraîcheur et d'un dépouillement

très intéressants et sympathiques pour tout cinéphile

occidental. La langue elle-même correspond bien sûr davantage

à la vérité historique et on remarquera au passage

que le sous-titrage de cette version ne donne pas toujours le même

résultat que le doublage français, concernant tel ou tel

mot de telle ou telle phrase (séquence où Hind obtient

du marchand plus de soie de Chine à un meilleur prix, remarque

d'Abou Sofyan à Bilal avant qu'il annonce à Mahomet sa

conversion, etc.). La décision de l'un des grands marchands idolâtres

de ne pas prendre part à un combat afin de ne pas mettre en danger

les richesses contenues dans sa caravane, est ainsi traitée tout

différemment dans la version anglaise et dans la version arabe.

Elle donne lieu à toute une séquence «psychologique»

supplémentaire dans celle-là qui est absente dans celle-ci.

La rencontre, lors de la sortie forcée de Taïf, du prophète

lapidé et de son fils adoptif Zaïd avec le jeune homme catholique

est absente, si nos souvenirs de cette longue comparaison sont bons,

de la version anglaise sans qu'on s'en explique la raison. D'une manière

générale, la mise en scène oscille de l'intimisme

le plus épuré à l'ampleur la plus spectaculaire

et cela avec un sens plastique remarquable tout au long du récit.

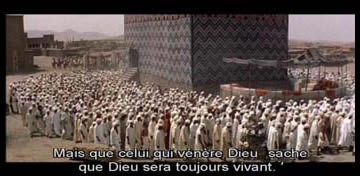

L'idée simple de montrer dès le début des deux versions du film les 3 cavaliers (2) porter chacun le message de Mahomet sans préciser encore que cette action n'aura lieu que vers la fin de l'histoire racontée est une idée dramatique simple et intelligente qui ouvre très bien le film en instaurant - à l'usage du spectateur ignorant de l'Islam et de l'histoire vraie qui nous est racontée, en tout cas - un certain suspense et un sens immédiat de l'universalité du récit auquel on va assister. Akkad a le sens du plan comme de la séquence : la montée de Bilal sur la Kaaba - épisode authentique de la biographie de cet esclave noir converti et affranchi qui fut effectivement le premier Muezzin de l'histoire de l'Islam - lors du retour de 630 à la Mecque, est un plan alliant nécessité dramatique, vérité historique et sobriété bien dignes de William Wyler ou de Stanley Kubrick. Le spectaculaire le plus ostensible s'y confond avec la perfection formelle la plus pure. Reste le problème (qui n'en est un que pour un non-musulman, reprécisons-le) de la non-figuration du prophète Mahomet : son absence physique ne gêne pas particulièrement le spectateur occidental tant la caméra subjective est admirablement employée. La distance instaurant la transcendance est ici physiquement traduite par cette non-représentation, très étonnante pour qui est habitué à l'idée de l'incarnation de Moïse ou du Christ et à leurs représentations au cinéma. Cette originalité qui n'est pas esthétique en elle-même puisque dictée par un interdit religieux, devient finalement aussi source d'intérêt esthétique pour le spectateur occidental non-musulman. Akkad avait cependant prévenu dès le départ que le but de son entreprise n'était pas une Vie de Mahomet mais une Naissance de l'Islam (3). Dont acte. |

|

|

La Kaaba |

Remerciement

Nous remercions chaleureusement M. Nabil Ben M'Henni pour ses diligentes

et précises réponses à nos questions concernant

certains points historiques au sujet desquels nous n'avions pas trouvé

de réponse dans les suppléments ni dans le livret annexés

au film.

Bibliographie complémentaire

Nous pensons qu'il n'est pas inutile, étant donné le sujet du film, de résumer sous une forme simplifiée et dépouillée de son appareil critique, la bibliographie universitaire établie en son temps avec soin par Georges C. ANAWATI dans son article «Connaissance de l'Islam» in Recherches et Débats - Cahier nĀ 51 Islam : civilisation et religion, publié par le Centre Catholique des Intellectuels Français, éd. Librairie Arthème Fayard, Paris juin 1965.

-

Maurice GAUDEFROY-DEMONBYNES, Mahomet, éd. Albin Michel, coll. «L'évolution de l'humanité», nĀ 36, Paris 1957.

Biographie et étude de la doctrine religieuse et morale établies par un universitaire agnostique suivant les techniques les plus classiques, représentant selon Anawati le «dernier mot de l'islamologie positiviste occidentale» du point de vue historique, linguistique et sociologique. -

M. Mohamad HAMIDULLAH, Le Prophète de l'Islam, sa vie, son œuvre, éd. Vrin, coll. «Études musulmanes», vol. 7, dirigées par Étienne Gilson et Louis Gardet, Paris 1959.

Biographie rédigée par un universitaire indien converti à l'Islam, publiée dans l'une des collections de la Librairie Philosophique J. Vrin - collection dirigée par un des plus grands professeurs d'histoire de la philosophie médiévale (Gilson) et un des islamologues universitaires français les plus célèbres avec Louis Massignon (Gardet). -

Louis GARDET, Connaître l'Islam, éd. Fayard, coll. «Je sais, je crois», Paris, 1958

Un classique de l'islamologie écrit par Gardet justement, mais d'un abord assez ardu paraît-il. -

D. SOURDEL, L'Islam, éd. P.U.F., coll. «Que sais-je ?», nĀ 355, Paris 1962

Commode et soigneux résumé, au sérieux caractéristique de cette belle collection dont c'était à l'époque l'âge d'or. -

Louis MASSIGNON, Opera minora, tomes I à III, éd. Dar al-maaref, Le Caire-Beyrouth 1963

En trois volumes sont rassemblés les travaux et recherches de celui qui fut considéré comme le plus grand islamologue français du XXe siècle par ses élèves et ses pairs. -

Henri CORBIN, Histoire de la philosophie islamique, éd. Gallimard, coll. «Idées», Paris 1964

Ouvrage d'ensemble d'un spécialiste du «Shi'isme», mais il est nécessaire d'avoir des notions d'histoire de la philosophie classique, et particulièrement de philosophie ancienne et médiévale d'une part, de phénoménologie husserlienne d'autre part, avant de s'y frotter.

Francis MOURY

LE MESSAGE

[The Message / Al Rissalah]

(G.B./U.S.A./Lybie/Koweit - 1976)Prod. : Filmco International / Eastmancolor / Panavision / 180' V.Angl - 210' V.Arabe

Fiche technique

Réal. et Prod. : Moustapha AKKAD; Scén. : H.A.L. CRAIG, Toufik HAKIM, Abdel Hamid Djouda NAHAR, Abderahmane CHERKAOUI & Mohame Ali MAHER; Images : Jack HILDYARD B.S.C.; Prod. assoc. : Harold BUCK, Mohammad SANOUSI; Insp. prod. : Geoffrey HELMAN; Architectes décor. : Tambi LARSEN, Maurice FOWLER; Costumes : Phyllis DALTON; Coord. prod. : Andrew MARTON; 1er assist. réal. : Gus AGOSTI; Assist. prod. : June BORDCOSH; Décorateurs : Norman DORME, Abdelmouneim CHUKRI; Chef mont. : John BLOOM; Musique comp. et dir. par : Maurice Jarre (interprétée par Le Royal Philharmonic Orchestra).Fiche artistique

(Les noms en italique sont ceux des acteurs de la version arabe)

Anthony QUINN/Abdullah GHYT (Hamza) - Irene PAPAS/Mouna WOSSEF (Hind) - Michael ANSARA/AHMED RAISH (Bou-Sofyan) - Johnny SEKKA/Alim Ahmed SALEM (Bilal) - Michael FOREST/Mohamed SALIM (Khalid) - Damien THOMAS/Ahmed MARIHI (Zaïd) - Garrick HAGON/Mohamed EL ARABI (Ammar) - Ronal CHENERY (Mosaab) - Michael GODFREY (Barra) - Peter MADDEN (Toothless Man) - Habib AGELI (Hudayfa) - George CAMILLER (Waleed) - Neville JASON (Jaafar) - Martin BENSON (Bou-Jahal) - Robert BROWN (Otba) - Wolfe MORRIS (Bou-Lahab) - Bruno BARNABE (Umaya) - John HUMPHRY (Ubada) - John BENNETT (Salool) - Donald BURTON (Amr) - André MORELL (Abou-Talib) - Rosalie CRUTCHLEY (Somaya) - Ewen SOLON (Yasser) - Elaine Ives CAMERON (Arwa) - Nicholas AMER (Suheil) - Gerard HELY (Sinan) - Hassan JOUNDI (Kisra) - Earl CAMERON (Annajashi) - Ronald LEIGH-HUNT (Héraclius) - Leonard TROLLEY (Silk Merchant) - Salem GEDARA (Wahshi) - Mohammad AL GADDARY (Money-Lender).

La réalisation (extrait du Dossier de Presse)

Pour Moustapha Akkad l'achèvement du Message a été la réalisation d'un rêve vieux de dix ans. Cependant, il faudra attendre 1969, date à laquelle l'écrivain H.A.L. Craig commence à travailler sur le scénario pour que le rêve semble vouloir devenir réalité.

Ce ne sont pas seulement les difficultés de tourner à la même échelle qu'un DeMille ou un Griffith, avec une distribution de milliers de personnes qui ont fait du Message une production unique en son genre. Il y a eu aussi le fait qu'Akkad a voulu faire deux versions, l'une anglaise, l'autre arabe, avec deux distributions différentes. Le script a aussi posé un problème important. Akkad savait que sans le script, il ne pourrait jamais obtenir les financements nécessaires. A cette fin, il a ouvert des bureaux pour les «Filmco International Productions» à Los Angeles et à Beyrouth et Craig s'est mis au travail. Akkad a passé alors des mois à sillonner le monde en avion, prenant part à de nombreux meetings dans l'espoir de réunir de l'argent. Enfin, grâce aux «Arab International Productions», il a obtenu le soutien d'un groupe tripartite de la Libye, du Maroc et du Koweit.

Emportant avec lui le premier texte de Craig, Akkad se rendit au Caire en compagnie de l'écrivain, loua un étage dans un hôtel et avec trois spécialistes musulmans de l'université Al Azzar du Caire se mit au travail.

De nombreuses disputes s'élevèrent qui semblaient sans issue. Mais Craig impressionna les spécialistes en leur citant des chapitres et des vers du Coran (donnant même la page). Finalement, après de longues semaines d'un travail épuisant, chaque page fut relue et approuvée.

Une fois le script approuvé, Akkad commença à réunir son équipe de production et à distribuer les rôles importants. Anthony Quinn et Irène Papas furent engagés pour les rôles principaux de la version anglaise et en même temps, Akkad choisissait pour la version arabe les meilleurs artistes des pays musulmans.

Toujours dans le même temps, Akkad engageait une équipe impressionnante pour la réalisation. Jack Hildyard, directeur de la photographie, avait remporté un Oscar pour son travail sur Le Pont de la Rivière Kwaï, alors que son frère, David, chargé du son, avait gagné le prix de l'Académie pour Cabaret et Le Violon sur le Toit. Le décorateur Tambi Larsen, quant à lui, avait reçu un Oscar pour son travail sur La Rose Tatouée et la costumière, Phyllis Dalton, en avait reçu un pour son travail dans Le Docteur Jivago et dans Lawrence d'Arabie.

Les autres membres de l'équipe de production avaient une longue expérience du cinéma derrière eux. Le producteur associé d'Akkad, Harold Buck, avait travaillé sur de grandes réalisations, par exemple Les Canons de Navarone et Le jeune Winston; le maquilleur-chef, Neville Smallwood, avait travaillé pour Jésus-Christ Superstar, Nicolas et Alexandre et Cromwell. Quant au maître d'équitation, Tommy Reeves, il avait fait du merveilleux travail pour Lawrence d'Arabie, Richard III et Khartoum. Quant au coordinateur de production, Andrew Marton, c'est celui-là même qui a réalisé la fantastique course de chars dans Ben Hur.

NOTES : (1) Ali, cousin germain du prophète Mahomet et 4ème calife de l'Islam, est considéré aussi comme prophète par les musulmans chiites et donc tout aussi irreprésentable. C'est par souci de respecter les musulmans chiites - et non à cause d'un irrespect du cadrage original comme un spectateur occidental pourrait le supposer ! - qu'on ne voit de lui que son épée fourchue pendant le combat des «3 champions» devant les puits de Badr. À noter que son épée est fourchue parce que c'est la première épée forgée pour combattre au nom de l'Islam, précise la version arabe au cours d'une séquence de forge des armes blanches, retirée du montage de la version anglaise internationale. Bien entendu, cette présence-absence confère à l'épée d'Ali une très étrange présence dramatique, presque fantastique dans son effet esthétique. - Retour texte (2)Il y eut en réalité six émissaires d'envoyés durant cette période. Des trois que l'on voit, deux sont nommément connus : celui adressé à Héraclius, empereur de Byzance, se nommait Dihya Al-Kalhi et celui adressé à Kisra, empereur de Perse, se nommait Abdallah ibn hudhafa as-Sahmi. Ce dernier avait été choisi en raison de sa connaissance préalable de l'Iran. Le 3e émissaire, envoyé à Cyrus, patriarche d'Alexandrie, n'est pas identifié dans la tradition semble-t-il... - Retour texte (3) Notons qu'était sorti, au cours de cette même saison cinématographique 1977 (cf. : nĀ 320-321 de La Revue du Cinéma - Image et Son, éd. Ufoleis, Paris octobre 1977, pp. 216-217) à Paris le 1er septembre 1976 un film assez analogue dans sa finalité, exploité en France sous le titre Les plus grands hommes de l'Islam (Égypte, peut-être 1973 ?) de Niazi Moustapha, documentaire dramatisé et interprété lui aussi par des acteurs, au budget assez fauché paraît-il (nous ne l'avons pas vu) et qui narrait les vies des 4 premiers grands califes : Abou Bakr El Siddik, Omar Ben El Khattab, Osman Ben Affan et Ali Ben Abou Talib. La première de ces quatre biographies - celle d'Abou Bakr, beau-père de Mahomet - aurait été intéressante à insérer en bonus à Le message comme élément documentaire et point de comparaison esthétique. Mais son réalisateur est-il le même Niazi Moustapha que celui qui signa, entre autres films arrivés jusqu'à nous, le célèbre Sigara Wel Kas [Un verre, une cigarette] (Égypte, 1954) avec Samia Gamal et Dalida ? Mentionnons enfin qu'Akkad reviendra au cinéma historique avec son film de guerre Le lion du désert, biographie du chef libyen Omar Mukhtar qui résista aux troupes italiennes du général Rodolfo Graziani de 1929 à 1931, filmée et interprétée par une équipe similaire (Anthony Quinn dans le rôle-titre - encore aux côtés d'Irene Papas - opposé à Oliver Reed) en 1978 et sortie à Paris le 4 août 1982 avec 4 ans de retard. [En 1996, Mustapha Akkad songea également à réaliser un Hannibal, avec Robert de Niro - N.d.M.E.] - Retour texte |