|

|

|

|

JANVIER

2005

- 14 Janvier 2005 :

- 21 Janvier 2005 :

- 30 janvier 2005 :

|

|

|

|

| |

|

| |

| 14 janvier 2005 |

À

PROPOS DES GLADIATEURS D'HOWARD «SPARTACUS» FAST,

DE TROIE

ET DU ROI ARTHUR DU POINT DE VUE ARMEMENTS ET COMBATS... |

| Eric

Teyssier nous écrit : |

| |

|

Eric Teyssier, président d'ACTA

Expérimentation (Université de Nîmes),

nous donne son avis à propos des armaturæ

gladiatoriennes dans le roman

d'Howard Fast et ses adaptations cinématographiques.

C'est peut-être l'occasion de rappeler à

nos visiteurs - en attendant la sortie d'un bouquin

à paraître chez Errance, Les gladiateurs

au combat, des sources à l'expérimentation

- son CD-ROM Le

médaillon de Cavillargues - L'archéologie

expérimentale et la gladiature. Ce CD-ROM

interactif contient un documentaire de 19' et, autour

de ce film, plusieurs rubriques qui permettent d'aborder

de façon simple et didactique le sujet de la

gladiature. Des photos, des petites vidéos, un

lexique ainsi que plusieurs textes nous aident à

découvrir ce vaste monde de la gladiature.

|

Brice Lopez et son complice Pierre Dufour, d'ACTA

Expérimentation retrouvent les gestes antiques..

|

Etudiant les techniques de combat de l'Antiquité

tant à l'arme blanche qu'à mains nues,

ACTA Expérimentation est né de

la rencontre d'historiens et de spécialistes

des arts martiaux. Brice Lopez et Pierre Dufour ont

fait des démonstrations de pugilat et de pancrace

à l'occasion des Jeux Olympiques d'Athènes

(2004), et l'on peut retrouver leur exhibition dans

le DVD du documentaire de Pascal Cuissot, Quand les

Dieux couronnaient les hommes, programmé

sur Arte en août 2004 (le DVD en supplément

à l'Edition spéciale des Cahiers de

Science & Vie, juillet 2004).

ACTA Expérimentation

55, rue des Tilleuls

F 30.000 Nîmes

Tél. 04 66 20 27 76

Fax 04 66 20 27 78

Site : www.acta-archeo.com

Email : contact@acta-archeo.com

|

Bonjour et bonne année pour

2005 qui semble déjà prometteuse en péplum

plus ou moins réussis. Je ne suis pas encore allé

voir Alexandre : qu'en pensez vous ? J'ai vu Troie

et Arthur qui sont à mon sens deux navets au

niveau du combat (surtout pour Troie) et des armements

(surtout pour Arthur).

Bravo pour votre très intéressant

dossier sur Spartacus, notamment pour votre très

utile mise au point sur la chronologie

comparée de Rome et des gladiateurs. D'où viennent

vos renseignements sur la fin de la gladiature à partir

de Constantin ? Je connais ces faits mais je n'ai pas encore

trouvé la ou les sources. Les connaissez vous ?

Pour la partie concernant les armements

je vais peut être vous étonner mais je suis globalement

d'accord avec Fast...

Il a surtout raison s'il présente l'opposition thrace-rétiaire

comme une nouveauté ou un essai injuste et presque

grotesque (mais possible car ils ont sûrement tout testé

dans les ludi). En effet, (et c'est le secutor

qui parle) sans mon grand bouclier face au trident du rétiaire

qui peut frapper très vite à la tête puis

passer en un éclair aux jambes ou aux pieds, je serais

très très vite hors de combat, même avec

de grandes ocreæ. Le thrace avec sa parma

(carrée et très cintrée, env. 50 x 50

cm) est incapable de se protéger d'une telle attaque.

Le rétiaire n'est donc pas l'adversaire du thrace et

aucune source iconographique ne les montre ensemble. Le

thrace est d'abord opposé au thrace ou à l'hoplomaque

(un autre parmulatus, mais armé du bouclier

rond) puis au mirmillon. Ce dernier contrairement à

ce qui est dit partout ne porte pas un poisson sur le casque.

Mis à part le célèbre tableau de Gérome

Pollice verso - qui semble malgré ses erreurs

être érigé au rang de source archéologique

par les auteurs - les nombreuses icono de mirmillon ne le

représentent jamais affublé de cet ornement.

De plus, aucun casque ou fragment de casque de gladiateur

ne représente de poisson, qui apparaît seulement

sur le décor d'un galerus (épaulière)

de rétiaire. Cette fable repose seulement sur les vers

de Festus que le rétiaire «chante» au mirmillon

pendant le combat... Bon, j'ai fait pas mal de combats contre

des rétiaires et ni lui ni moi n'avons le temps de

chanter. En plus, avec mon casque sur la tête, même

Pavarotti je ne l'entendrais pas... (même si Pavarotti

en rétiaire, j'aimerais bien le voir...).

Plus sérieusement : le mirmillon

descend du samnite, qui évolue vers le provocator d'une

part et le mirmillon d'autre part. A l'époque de Spartacus

le rétiaire est bien une invention récente et

constitue d'ailleurs un gladiateur rare dont la popularité

ne cessera de croître pour devenir l'idole (avec le

secutor...) des amphithéâtres à partir

du IIe ap. J.-C.

Voici la généalogie

que je présente dans notre ouvrage. (Il est entre les

mains de l'éditeur Errance; je vous tiendrai au courant

de la sortie).

Essai de généalogie

des gladiateurs

Sur l’origine et l’évolution

des principaux gladiateurs, nous pouvons proposer le tableau

suivant.

| Gaulois IIe-Ie

av |

Samnite IIe Ie-av |

Thrace fin IIe

av?- IVe ap. |

|

| Disparaît totalement

sous Auguste |

Donne naissance à

deux armaturae au Ie av |

Rapports importants

avec l’hoplomaque |

|

| |

Mirmillon

Ie av IVe ap |

Provocator

Ie-av-IIIe ap |

| Se transforme

face au rétiaire |

|

Secutor

Ie ap IVe ap. |

|

| Evolue dans

une variante rare |

|

Scissor

Ie ap IVe ap |

|

|

Hoplomaque

Ie-av IIIe ap |

Rétiaire

Ie av-IVe ap |

Les paires attestées et leur évolution :

| IIe av.

J-C |

Ie av.

J-C |

Ie - III

e ap. J-C |

| Gaulois-gaulois |

Gaulois-gaulois |

Disparition complète |

| Samnite-samnite |

Samnite-samnite |

Disparaît au

profit du provocator |

| Thrace-thrace |

Thrace-thrace |

Thrace-thrace |

| |

Thrace-hoplomaque |

Thrace-hoplomaque |

| |

Eques-eques |

Eques-eques |

| |

Provocator-provocator |

Provocator-provocator |

| |

Thrace-mirmillon |

Thrace-mirmillon |

| |

Mirmillon-rétiaire

|

Secutor-rétiaire

Scissor rétiaire |

D'autre part, la sica est bien

l'arme particulière des thraces et je pense qu'elle

a pour origine la kopis ou la falcata ibérique

(même si Brice [Lopez] n'est pas tout à fait

d'accord avec moi, mais là, c'est un débat byzantin).

Enfin, mis à part le rétiaire qui est bel et

bien un gladiateur hors normes, tous les gladiateurs ont un

bouclier qui est comme nous le démontrons dans le livre

«au centre des débats» du combat gladiatorien.

Tous les péplums qui nous montrent des combattants

antiques (mis à part dans une certaine mesure les Celtes)

qui font «kling kling» avec leurs épées

se trompent et sont sous l'influence de «maîtres

d'armes» inspirés par le Moyen Age (comme celui

de Gladiator qui précédemment avait fait

Braveheart mais sans comprendre que ce n'était

pas la même époque...).

Voilà cher Michel, mes remarques,

comme à l'habitude très critiques, sur la façon

dont l'Antiquité et ses techniques de combat sont montrées

par le petit et le grand écran. De toute façon,

il faut beaucoup pardonner aux cinéastes car les documentaires

dit «sérieux» sur la question regorgent

des mêmes a priori répétés

depuis Tertullien et saint Augustin, qui sont - soit dit en

passant - deux faux témoins. En effet, quand ils évoquent

les gladiateurs, ils parlent de ce qu'ils ne connaîsssent

pas puisque leur religion leur interdit de se rendre au spectacle.

C'est un peu comme si on se référait à

des auteurs musulmans pour connaître le goût du

Bourgogne...

Bravo encore pour votre site, amitiés et à très

bientôt.

|

| |

| |

| RÉPONSE

: |

| |

Qui aime bien, châtie

bien

Oui, vous êtes hypercritique, mais je ne m'en formalise

pas. J'ai longtemps été hypercritique moi aussi

[et je le suis toujours, du reste], car j'espérais

du cinéma plus qu'il n'en pouvait donner. Toutefois,

c'est le cinoche qui m'a inoculé la passion de l'Histoire,

et c'est déjà pas si mal.

Ma collaboration avec Jacques Martin (j'ai écrit et

documenté pour lui les deux volumes La marine antique,

chez Dargaud, «Les voyages d'Alix») et la composition

de deux romans «à quatre mains» (je documente,

critique et mon complice rédige) m'ont sensibilisé

aux affres de la «re-création historique»...

Par ailleurs mon site étant dédié au

cinéma historico-mythologique ce n'est pas mon rôle

de descendre les films, même si je ne me gène

pas trop pour remettre les pendules à l'heure.

Croyez bien que je râle en lisant dans des romans

ou des BD certaines sottises sur les navires romains (les

pauvres esclaves enchaînés, les superpositions

excessives de rangs de rameurs, etc.) ou même tout simplement...

l'usage des tria nomina lorsqu'il s'agit de nommer

des personnages. Voire tel cavalier se dressant sur ses étriers

(!), comme dans le récent roman Pompéi

de Robert Harris... que sais-je encore ! Les Spartacus

de G. Pacaud et de Joël Schmidt contiennent chacun tout

un coffret à ras-bord rempli de «perles»

dont la moindre n'est pas d'allégrement confondre «cohorte»

et «centurie» ! (J'ai parfois du mal à

croire que l'un de ces romans soit de la plume de Schmidt,

lui qui est par ailleurs l'auteur d'excellents bouquins comme

La vie et la mort des esclaves à Rome.)

Arthur

Ce que je pense de Troie et du Roi Arthur ?

J'ai mis en ligne mon

analyse de Troie et je guette un temps mort pour

finaliser Arthur. Pour Arthur, je suis partagé

entre l'enthousiasme et le fou rire. Enthousiasme au niveau

des intentions (restituer Arthur au Bas-Empire), de la tentative

de reconstitution d'un fortin du Mur d'Hadrien, de la musique

d'Hans Zimmer..., fou rire pour un scénario qui ressemble

tellement à celui des Larmes du soleil (du même

réalisateur), pour les arbalétriers saxons (en

fait, ce sont plutôt des gastraphétès)

tellement ridicules que le traducteur de la novelisation a

rendu crossbowmen par arquebusiers (au point

où on en est !), et quelques autres joyeusetés

comme l'incohérente bataille finale (même celle

du DVD director's cut) avec ces Pictes primitifs qui manient

des trébuchets... sans contrepoids. Risquaient pas

de faire du mal aux Saxons ! Je déplore l'absence d'une

«séquence pédagogique» expliquant

la différence entre l'arc composite des Sarmates et

le longbow saxon, quoique cette nuance n'a pas échappé

aux concepteurs du film (voir la bataille sur la glace - les

Sarmates tirent plus loin que les Saxons). D'accord avec vous

: les panoplies sarmates ne sont pas très convaincantes

(cf. le bouquin de Iaroslav Lebedvynski, Les Sarmates,

Errance éd., 2002); mais celles des Romains le sont

moins encore : ils portent des armures du Ier s. où

le monogramme du Christ a simplement remplacé les emblèmes

légionnaires traditionnels. En fait, restituer Arthur

à son contexte historique romano-breton, c'est quasiment

mission impossible vu les incertitudes nimbant le personnage

«historique». Car Arthur n'est même pas

mentionné par son contemporain saint Gildas (qui passera

pour avoir été son cousin) ni par Bède

le Vénérable (qui chronologiquement vient juste

après, dans nos sources). Selon Nennius et les autres

il faudrait situer l'action de ce Dux bellorum aux

alentours de 500-537; or le film, qui annonce la date de 451

(celle où les Saxons mercenaires attirés en

Bretagne par le Breton Vortigern, se révoltent contre

ceux-ci), fait expressément référence

au retrait des légions romaines de l'île de Bretagne,

soit 415 !

Troie

En ce qui concerne Troie. Si l'on relit attentivement

Homère, on comprend que Grecs et Troyens ne se contentèrent

pas de combats singuliers dans la «venteuse plaine»

de Troie. Les Grecs attaquèrent aussi les murs, comme

le rappelle Andromaque à son époux, et j'inclinerais

assez à donner raison à ceux qui voient dans

le «Cheval» une machine de guerre primitive destinée

à abattre les murailles, analogue à celles des

Assyriens au VIIe s. de n.E. donc contemporaines d'Homère.

(Du coup, il me faut bien ravaler les objections - un peu

condescendantes, je l'avoue - que j'ai longtemps opposées

aux engins de siège [tour roulante] que met en scène

le film de Robert Wise (Hélène de Troie,

1955), et dont le seul tort était de ne pas avoir figuré

dans les poèmes d'Homère. Les textes, ce n'est

pas tout. Ainsi la chanson de Festus à propos de «la

pêche au poisson [du mirmillon]» !...)

L'archéologie nous apprend que les murs et portes

de Troie étaient disposés pour contenir les

assauts de fantassins ennemis. Mais la véritable Troie

faisait 200 m de diamètre, et n'avait aucun rapport

avec la splendide cité reconstituée dans le

film. Magnifiée par le mythe, elle est devenue colossale

!

J'ai aussi ri de voir la hauteur sur l'eau des pentécontères

grecques : de toutes façons - au cinéma, en

BD ou ailleurs - la représentation de navires antiques

sera toujours, pour l'auteur de ce site, l'assurance d'une

franche rigolade. Un peu comme, pour vous, les gladiateurs.

Mais, à ce sujet, je me suis suffisamment empoigné

avec Martin et Henniquiau, son dessinateur. Ils étaient

imperméables aux travaux de Tim Severin que je leur

mettais sous le nez. Un navire «de l'âge du bronze»

(mais peu importe) dont les rames s'articulaient à

40 cm au dessus de la ligne de flottaison, partit de Volos

en Thessalie, navigua jusqu'à l'extrémité

de la mer Noire et en revint.

A propos de Troie, j'ai noté les boucliers

d'acier (de plastique imitant le métal, bien sûr)

des Myrmidons; les douteux cavaliers troyens que certes Homère

gratifiait de l'épithète de «dompteurs

de cavales», mais c'était pour les atteler à

leurs chars; l'absurde manie de tirer des flèches incendiaires

sans autre raison que de faire joli, d'imiter les balles traçantes

des jeux vidéos, etc. Pour le restant, les panoplies

grecques et troyennes sont une synthèse cinématographiquement

honorable de ce que nous savons de l'âge du bronze et

par quelques vases ou fresques mycéniennes ou minoennes

(je reviens aux navires : pourquoi ne pas s'être inspiré

plutôt de ceux des fresques de Théra ?).

La cuirasse d'Achille-Brad Pitt est, par contre, assez croquignole.

Où l'ont-ils trouvée ? Le «Vase des Guerriers»

? Bof.

Tout de même, on aurait apprécié de voir

Agamemnon revêtant une copie de la cuirasse de Dendera

! Evidemment, elle était moins seyante que celle qu'on

lui voit porter dans le film... Seul un Cacoyannis aurait

osé !

Les duels, la manière de combattre a été

savamment chorégraphiée par des «spécialistes».

Des spécialistes du spectacle, bien entendu. C'est

assez impressionnant, surtout la manière dont Achille

se trucide le géant Boagrios, au début du film.

Simple et efficace, ça ne vous a pas plus ? J'en reviens

toujours au chapitre que consacre aux duels de cinéma

Noël Howard dans Hollywood sur Nil. Cet escrimeur

fit ses début à l'écran dans cette spécialité,

après la Seconde guerre mondiale, avant de devenir

documentaliste puis réalisateur de seconde équipe.

Il devait s'affronter et se laisser battre par des acteurs

certes pleins de bonne volonté, mais qui tenaient leur

rapière comme une pince. Aussi au cinéma - disait-il

en substance - il n'est pas question pour les émules

de d'Artagnan de se battre selon les techniques de l'escrime,

mais de donner du spectacle, s'accrocher aux lustres, enlacer

une fille tout en coupant les bretelles du «méchant»,

etc.

Puis dans les années '70, nous avons connu la vogue

des films d'arts martiaux de Hong Kong. Depuis lors, nos bretteurs

occidentaux se battent en faisant des grimaces, en prenant

des poses de samouraï... ainsi Conan le Barbare

(1981), qui bénéficia des conseils d'un maître

d'arme japonais, Kiyoshi Yamasaki.

Mais tout ça, cher Eric, vous devez le savoir mieux

que moi.

Alexandre

Deux mots encore sur Alexandre.

Je réserve au site mes réflexions sur la valeur

historico-hagiographiques de ce film, qui sort en même

temps que Die Untergang (La Chute) d'Oliver Hirschbiegel

- un Oliver peut en cacher un autre, Hu ! Hu ! (Exprès

pour faire contraste, sans doute : voici deux adeptes du «Un

Maître, Un Monde» / «Ein Führer, ein

Volk».) Mais les batailles d'Alexandre sont époustouflantes,

en particulier la charge de la charrerie perse contre les

lances de la phalange macédonienne. Le spectateur attentif

aura noté la stratégie d'Alexandre d'enveloppement

par la cavalerie, par la droite à Gaugamèle;

l'inattentif n'aura rien noté du tout, sauf qu'il ne

lui restait plus de pop-corn. La magie de l'infographie et

les plans serrés permet de suggérer au spectateur

l'extrême violence de ces antiques mêlées.

Du coup le frileux affrontement cavalerie-phalange dans La

bataille de Marathon (1959) paraît bien terne !

Il m'a néanmoins semblé que les rangs des phalangites

n'étaient pas aussi denses que j'étais en droit

de l'espérer. En fait, ils combattent en rangs, au

lieu de combattre en files... Qu'en pensez-vous ? Un mauvais

point aussi pour ce tambour macédonien qui rythme la

charge. Il n'y en avait pas (plutôt des flûtistes).

Je cueille dans le press-book cette phrase qui va susciter

votre indignation. Richard Hooper, l'armurier du film, y déclare

avoir fait quelques compromis dans la conception des armes,

pour faciliter le tournage. «On a un peu triché

sur la longueur de la sarisse, on a également dû

allonger les glaives et rétrécir les boucliers

pour les rendre plus maniables.» Il me semble bien,

en effet, que les sarisses du film font moins que les 6,30

m réglementaires.

Encore un mot sur les phalangites. Dans l'ensemble, rien

à critiquer hors la longueur des lances, néanmoins

impressionnantes : le casque thraco-phrygien, la linothorax

avec une double ceinture de ptéryges, l'étroit

bouclier pendu au cou pour laisser les deux mains libres...

J'ai néanmoins aperçu quelques larges boucliers

ronds, avec en ronde-bosse l'étoile macédonienne.

Elle aurait normalement dû être peinte. En fait,

si j'en crois les publications Osprey, la mode militaire à

l'époque aurait plutôt été d'orner

l'épisème des boucliers d'un portrait réaliste

plutôt que d'un emblème stylisé, mais

je n'ai rien vu de tel dans le film.

Quant à la bataille contre les éléphants

(j'y reviendrai), elle ne se déroula point dans la

jungle au contraire du film, mais sur un terrain dégagé

et sablonneux, ainsi que l'indique Arrien. Depuis Gladiator,

la charge de cavalerie en forêt est devenue une tarte

à la crème du cinéma épique. Pauvres

cavaliers, pauvres cornacs... gare aux branches basses...

Aïe...

***

Chronologie post-constantinienne des gladiateurs

J'en viens à vos questions sur la partie post-constantinienne

de ma chronologie des gladiateurs. Le temps me manquait pour

développer les dates saillantes postérieures

au premier siècle de notre ère. J'ai puisé

l'essentiel à l'article «Gladiator» du

Dictionnaire des antiquités grecques et romaines

de Daremberg et Saglio.

H. Fast, les rétiaires et les thraces

Il me reste à vous remercier pour vos précisions

apportées à mon

commentaire du roman d'Howard Fast et de ses adaptations

cinématographiques.

J'en retiens donc que le rétiaire était bien,

à l'époque de Spartacus, une armaturæ

récente, et que son opposition au thrace n'était

pas «normale». En revanche vous me concéderez

que des thraces combattant «nus» (c'est-à-dire

sans casque, ni jambières, et encore moins de bouclier)

est une hérésie, car, comme vous le dites toujours,

«le bouclier est au centre du débat».

Je prends bonne note aussi que, selon vous, le mirmillon

vient du samnite et non du gaulois. Voilà qui va bouleverser

bien des idées reçues. J'attends avec intérêt

l'argumentaire qui figurera dans votre livre à paraître

chez Errance.

|

Des quadriges disputent la victoire sur la piste d'Olympie

1.611 ans après que Théodose eût

interdit les jeux

(Quand les Dieux couronnaient les hommes, Pascal

Cuissot, 2004) |

|

|

| |

| |

| ERIC

TEYSSIER RÉÉCRIT |

| |

Merci pour

votre réponse. Elle m'a donné envie de voir

Alexandre : j'en reviens. Je suis tout à fait

d'accord avec vos analyses.

Chapeau pour les équipements je n'ai rien trouvé

à redire (comme quoi malgré mon penchant hypercritique...)

mais je ne suis pas spécialiste du monde grec. Il faudra

que je le repasse et je trouverai bien un truc, non mais !

Superbes casques, superbes cuirasses (nous sommes en train

de fabriquer les mêmes à ACTA pour notre travail

sur ce que nous appelons les «proto gladiateurs»

- ce sera la nouveauté de 2005 : «800 ans

de gladiature»).

Alexandre montre peut être

le début d'une évolution du péplum avec

un souci des équipements très nouveau. Peut-être

Oliver Stone a-t-il compris que c'est pas plus cher de faire

juste. Ou alors son conseiller a lu le bouquin-référence

de Peter Connoly, dont je crois reconnaître quelques

planches dans certains plans (notamment Alexandre coiffé

d'un casque en forme de tête de lion et les extrémité

des sarisses).

Un regret pour la phalange : pas assez

mise en valeur, pas assez dense ni en cohésion, même

si c'est le premier film sur l'Antiquité où

la ligne tient plus de dix secondes, un exploit. Après

il faut absolument passer à la traditionnelle cohue

où tous le monde frappe son voisin. Là c'est

plus attendu et du coup on perd de vue la phalange qui est

bien l'essentiel de la puissance d'Alexandre.

Dommage aussi que cette charge et

cette bataille dans la forêt (pas plus logique que celle

de Gladiator). Bref, Alexandre est crédible,

et c'est pas un rôle facile, tout comme son père

et sa mère.

Pour vos analyses d'Arthur

et de Troie je suis parfaitement d'accord avec vous.

Quel dommage de gâcher un Arthur historique de la fin

de l'Antiquité. Quelle farce que ces légionnaires

du Ier siècle et ce sénateur (à la toge

ornée d'une bande bleue (?)) qui vit au nord du mur

en 451 dans une villa campanienne, tyrannisant de pauvres

Scots (que font leurs frères ?) avec seulemnt quatre

gardes ! qui d'ailleurs ont, eux, des casques à peu

près convenables pour l'époque. Dommage...

En ce qui concerne Troie, c'est

la première fois que je vois un guerrier combattre

avec son bouclier accroché dans le dos... Il faudra

vraiment qu'ACTA leur explique à quoi sert cet ustensile...

Quant à la passe d'Achille bondissant pour planter

son glaive dans la gorge de son adversaire c'est effectivement

très photogénique... mais assez ridicule. Ce

type d'attaque ne peut pas se faire sans élan donc

- à moins de dépasser le mur du son - sans que

l'adversaire ne la voie venir et lève instinctivement

son bouclier dans ce que nous appelons une «hyper élévation».

Du coup, il faudrait que ce cher Brad monte à près

de trois mètres de haut et qu'il ait des bras d'un

mètre vingt pour pouvoir réussir son coup. Si

malgré tout il tente sa chance et que son adversaire

soit un peu aguerri, ce dernier va pousser son bouclier en

avant lorsque l'acrobate sera envolé... Il se retrouvera

ainsi satellisé et les quatre fers en l'air à

quelques mètres de là. Succès assuré.

Un de nos thraces en a fait l'amère expérience

dans l'amphithéâtre de Toulouse avec un de nos

mirmillons de 1,90 m répondant au doux nom d'«Ursus».

Je vous passerai le film que nous avons fait ce jour là.

Vous verrez c'est très drôle, et cela montre

qu'il ne faut pas trop regarder les films américains

quand on est gladiateur.

|

ACTA Expérimentation en ses œuvres : thrace

et mirmillon s'affrontent dans l'amphithéâtre

de Tarragone |

Je suis content de votre intérêt

pour mes petits commentaires gladiatoriens de Spartacus

(que j'ai hâte de voir [DVD chez Universal, depuis

octobre 2004 - N.d.M.E.]); je suis un

incorrigible bavard sur la question. Oui, en effet, un thrace

sans casque, sans jambières et sans bouclier c'est

non seulement une hérésie mais ce n'est plus

rien du tout, peut être un Apache façon voyou

1900 à condition qu'il ait une casquette.

Vivement que le livre sorte, peut

être fera-t-il un peu évoluer les choses sur

la vision des gladiateurs.

|

| |

| |

| RÉPONSE

: |

| |

Si j'en crois le magazine Champs

de Bataille, le fameux casque «connollyen»

- de type attique, en forme de tête de lion - aurait

été porté par Alexandre à la bataille

du Granique (je ne sais trop sur quoi ils se basent pour faire

une telle assertion, mais ils produisent à ce sujet

une monnaie d'Alexandre coiffé du casque en question,

casque qu'il le porte aussi sur le bas relief décorant

le sarcophage dit «d'Alexandre», trouvé

à Sidon). Quant à la linothorax du film, elle

est conforme en tout point à celle qu'il portait à

la bataille de Gaugamèle d'après la fameuse

mosaïque de Pompéi, qui serait une copie d'une

peinture d'Apelle (un familier d'Alexandre). Certes, ces belles

pièces focalisent l'attention, mais ne doivent pas

nous détourner du reste. Au cinéma - comme ailleurs

-, il faut «remplir». C'est cela les affres de

la re-création dont je parlais. Quand on a un schéma

des cales sèches du Pirée, le dessinateur doit

imaginer des détails qui aient l'air vraisemblables

pour y faire vivre ses personnages. Il doit faire des choix.

Voilà ce que j'ai appris avec J. Martin.

J'ai quand même vu un superbe anachronisme dans le

boudoir d'Olympias : un bouc d'or et lapis-lazuli arc-bouté

aux branches d'un arbre d'or, un chef d'œuvre de l'orfévrerie

sumérienne... que faisait-il à Pella alors qu'Alexandre

était encore enfant ? Mais qu'importe...

Ferez-vous avec Brice Lopez et l'équipe une prestation

à Malagne

(Rochefort, Belgique), cette année ? Ou à l'Archéosite

d'Aubechies (près de Ath, Belgique) ? (ACTA Expérimentation

sera, fin juin 2005 à Bleesbruck, un parc archéologique

à la frontière franco-allemande.)

|

| |

| |

|

| |

| 21 Janvier 2005 |

| QUID

DE L'HOPLOMAQUE ET DU SECUTOR ? |

| Jean-Philippe

Wauthier nous écrit : |

| |

| Je viens de

découvrir votre site et j'en suis enchanté. Une

question : quelle est la différence (s'il y en a une)

entre l'hoplomaque et le secutor ? Comment voir cette ou ces

différences sur des représentations ? Si la question

a déjà une réponse, renvoyez-moi la référence.

Merci d'avance et encore bravo ! |

| |

| |

| RÉPONSE

D'ÉRIC TEYSSIER : |

| |

L'hoplomaque

est un parmulatus apparenté au thrace avec lequel

il partage une origine hellénistique. Comme lui, il

porte deux grandes ocreæ qui montent jusqu'aux

cuisses ce qui les distingue de tous les autres gladiateurs.

Par contre l'hoplomaque n'est pas armé de la sica

du thrace mais d'une dague droite et surtout de la lance,

(environ 2,50 m) qu'il est le seul gladiateur à utiliser.

Son bouclier est rond et très bombé jusqu'à

constituer une demi-sphère. Sa taille, proche de la

parma du thrace est réduite (environ 50 cm).

Il combat soit contre le thrace soit contre un mirmillon.

Le secutor est un perfectionnement du mirmillon (qui lui même

est une évolution du samnite) afin de l'adapter au

combat très particulier contre le rétiaire (qui

est son seul adversaire). Son armement se distingue surtout

par la crête arrondie et effilée de son casque

adapté au filet. Surtout sa technique de combat est

très différente de celle du mirmillon et lui

vaut d'ailleurs son nom secutor : «celui qui

poursuit».

Ces deux gladiateurs sont donc très différents

par leur armement, leurs origines, leurs adversaires et leurs

techniques de combat

Voilà cher Jean-Philippe des

affirmations qui, certes, contredisent parfois celles de mes

éminents confrères mais, comme vous le savez,

cette nouvelle approche des armaturæ ne repose

pas seulement sur des spéculations intellectuelles

mais provient essentiellement des résultats de notre

travail d'expérimentation. Vous aurez bientôt

toutes les justifications et démonstrations de ces

dires dans notre ouvrage qui devrait être publié

bientôt aux éditions Errance.

|

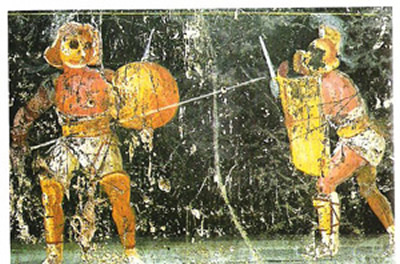

Hoplomaque (à gauche) contre

mirmillon (à droite).

Notez les hautes ocreæ identiques

à celles du thrace, le petit bouclier

rond, la lance et le poignard qui équipent

l'hoplomaque. Peinture murale, IIe s. de n.E.

Villa de Mechern bei Merzig (Sarre, Allemagne).

Musée de Lyon.

(Source : Eric TEYSSIER & Brice LOPEZ, Les

gladiateurs au combat, des sources à

l'expérimentation, Errance éd.

[à paraître].)

|

|

|

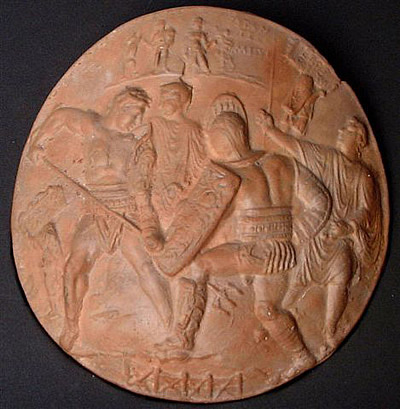

Hoplomaque, mirmillon et arbitres. Médaillon

d'applique. Musée de Lyon. |

|

|

Combat sur un pont : rétiaire

contre secutor, avec son casque au cimier profilé

pour ne pas offrir de prise au filet. Notez

la présence de deux arbitres. Médaillon

d'applique trouvé à Cavaillargues

(Gard, France). W-A 34, Musée de Nîmes.

(Source : CD-ROM ACTA Expérimentation,

Le médaillon de Cavillargues.)

|

|

|

| |

| |

|

| |

| 30 janvier 2005 |

| GRAMMATICUS

ROMAIN ET AUTRES FEMMES SAVANTES... |

| Angelina

nous écrit

: |

| |

| J'étudie

le latin depuis le début de l'année et notre professeur

nous a demandé de choisir un sujet d'exposé. J'ai

eu l'idée de traiter de l'éducation dans la Rome

Antique, mais je me suis rendu compte qu'il y avait peu de choses

sur ce sujet, j'ai alors pensé que pour agrémenter

mon exposé, je pourrais y ajouter un film (un extrait);

mon père étant cinéaste m'a vivement conseillé

de chercher PEPLUM sur le moteur de recherche. Je viens donc

vous demander s'il y a un péplum sur l'éducation

dans la Rome Antique ? |

| |

| |

| RÉPONSE

: |

| |

La pédagogie romaine n'est

certes pas au centre des préoccupations des cinéastes.

Par ailleurs, il vous faut également pouvoir disposer

du film pour le montrer. Soyons donc pragmatique. A vue de

nez, il n'y aurait guère de disponible, à ce

sujet, qu'un DVD récent auquel j'ai du reste consacré

un petit dossier sur mon site : le Jules

César d'Uli Edel. On y voit César préoccupé

par l'éducation de sa fille Julia, lui donner un précepteur

nommé Apollonios (en réalité cet Apollonios

Molon n'était pas esclave, mais tenait école

à Rhodes où César vint écouter

ses leçons... dans ce téléfilm, c'est

un peu différent). Vous y trouverez peut-être

ce que vous cherchez.

Autrement il y a Aristote entouré de ses élèves,

discourant sur la philosophie appliquée à la

politque. La version de Robert Rossen, avec Richard Burton

existe en DVD MGM (et réédition

chez Fabbri; le DVD de la version

Oliver Stone n'est en principe pas sur le marché

(mais vous pouvez peut-être le télécharger

- ne n'y connais rien à ces manip's) présente

une scène identique, avec en plus une coloration pédérastique

(éloge de la bonne homosexualité). Elle

a l'avantage d'être plus resserrée, donc plus

facile à l'emploi, que la version 1956. Mais nous sommes

ici dans le domaine grec... quoique l'enseignement aristotélicien

ait une valeur universelle.

Mais je me demandais s'il ne devait pas y avoir aussi quelque

chose dans le feuilleton TV de 1976 Moi Claude, Empereur

(les premiers épisodes traitent de l'enfance des jeunes

julio-claudiens, dont «cet imbécile de clo-clo-clo-claude»).

Je ne garantis pas l'info à 100 %... et puis ce ne

sera pas facile d'en obtenir une copie. A ma connaissance,

la seule édition DVD de la série est chez DFW

(télévision néerlandaise), c'est-à-dire

en VO anglaise, sous-titrée néerlandais.

Pour l'anecdote je vous rappelle que le Fellini-Satyricon

raconte la vie de deux étudiants débauchés,

Ascyltus et Encolpius (et de Giton). Mais la seule scène

vaguement «pédagogique» est celle où

le philosophe Eumolpus disserte à la pinacothèque

(avant le festin de Trimalchion). Existe en DVD.

|

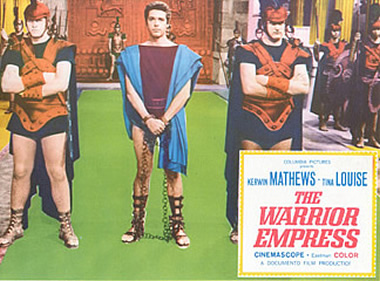

Kerwin Mathews et Tina Louise dans Saffo,

Venere di Lesbo (1959).

Tout le charme kitsch des lobby cards

américains des années '60,

aux titres non moins bizarres... (The Warrior Empress)

À l'école où

nous avons appris l'A B C

La maîtresse avait des méthodes avancées.

Comme il fut doux le temps, bien éphémère,

hélas !

Où cette bonne fée régna

sur notre classe,

(...)

La maîtresse avait des méthodes avancées

:

Au premier de la class' ell' promit un baiser,

Un baiser pour de bon, un baiser libertin,

Un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin.

Georges Brassens (La maîtresse

d'école) |

|

| |

| Enfin, introuvable en vidéo

et en DVD (moi-même je le recherche), il y a le

merveilleux et kitchissime Sapho Vénus de Lesbos

(1959). Ca se passe dans un thiase, c'est-à-dire

une sorte de collège pour jeunes filles de bonne

famille, qui reçoivent une double éducation

sportive et poétique. On les voit jouer de la harpe,

chanter, danser, lancer le javelot, conduire des chars,

et même disputer des régates. La séquence

n'est pas très longue... Un de mes péplums

préférés, dont nous sommes redevables

au grand Pietro Francisci (Les Travaux d'Hercule).

Les plus douées sont appelées à devenir

les prêtresses de la déesse Aphrodite, la

divinité protectrice de l'île de Lesbos.

En pays éolien, en effet, les jeunes filles avaient

accès à une certaine éducation, notamment

littéraire (en pays dorien, à Sparte, c'était

plutôt sportif, afin que des jeunes femmes robustes

donnent le jour à des garçons solides) et

le film essayait d'imaginer la vie et les amours de la

poétesse Sapho (Tina Louise) et de son amant, le

beau Phaon (Kerwin Mathews) ! |

|

A l'école des femmes de Mitylène,

dans l'île de Lesbos, Sapho et ses amies

émancipées s'initient - pourquoi

non ? - à la conduite de la 4 cv qui faisait

fureur en 593 av. n.E. |

|

|

Le collège s'amuse ! Le beau Phaon

a la détestable habitude d'y pénétrer

la nuit, pour visiter la belle Sapho pas gouine

pour une obole ! Cet élève

indiscipliné, et même carrément

rebelle, est traîné par les pions

chez le préfet des études, un abominable

tyran comme il se doit ! Ca va chier pour toi,

mec… |

|

| Mais tout ça nous éloigne

du pauvre grammaticus romain. Vous devriez trouver

des anecdotes croustillantes du côté des

poètes comiques, en particulier Plaute. En principe,

vous trouverez les références aux textes

dans n'importe quelle bonne Vie Quotidienne à

Rome, par exemple celle de Jérôme Carcopino. |

|

| |

| |

|

|